台湾で見つけた、標本ラベルの謎(後篇)

著者: 養老孟司

養老孟司さんといえば、今では誰もが知る稀代の虫好きだ。中でもライフワークはゾウムシの分類で、日本はもとより世界中を飛びまわってこの小さな六本脚を採集して研究している。そんな養老さんが今回、台湾を訪れた。いつものように山へ直行して昆虫採集かと思いきや、向かったのは台湾の中部にある農業試験所と大学の昆虫標本室。台湾には戦前の日本人昆虫学者が集めた謎多き虫の標本が大量に保管されているのだという。ちょっとマニアックな謎解きの旅のリポート!

(前篇はこちらから)

ラベル付け替え事件の謎

1980年、国立科学博物館の黒沢良彦博士(故人)は、『素木標本の由来と経緯を知らなくては、台湾の甲虫(昆虫)界の混乱に言及することはできない(中略)。私だけが悪者になって、素木標本の由来と経緯について述べることにした』と前置きして、甲虫ニュースという雑誌に寄稿した。以下『』内は、黒沢が残した文章の要約である。

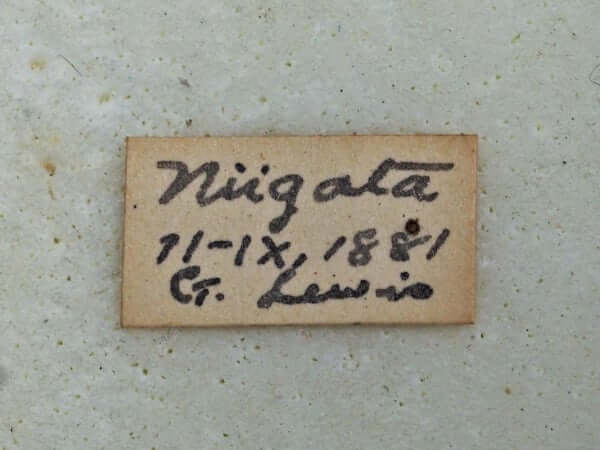

『大正5年(1916)、臺灣總府農事試験場技師であった素木得一博士は、3年間にわたるロンドン留学を終えて帰国した。日本への帰国に際して、素木はイギリスから膨大な量の日本内地や東南アジア産の甲虫(注:近年の調査でアリなど甲虫以外の昆虫も含まれていたことがわかっている)の標本を持ち帰った。日本内地産の標本は、かの有名なG.Lewis氏(注:慶応3年(1867)から明治14年(1881)の間に2度、長期間にわたって日本を訪れ、多くの新種を含む膨大な数の昆虫を採集したイギリス人。甲虫の専門家だったが、その本業は茶の行商人だった)などの採集品で、多くのタイプ標本も含まれていた』。イギリスのおそらく公共施設(どこなのかはわからない)から「タイプ標本」を含む大量の標本を素木が持ち出すことに、はたして許可を得ていたのか? 常識的にはちょっと考えられない。

『熱帯アジアの昆虫標本は、インドからニューギニアにいたる各地のものが含まれ、一部はオーストラリア産も混じっていた。それらは、一般の収集家が好む大型美麗種は少なく、むしろ分類上重要な中型、小型種を広く各科にわたり網羅したものだった。これは恐らく、日本が将来、熱帯地域の農業経営に手を染めるであろう時を見越し、台北がその経営の中心地となるであろうことを想定した下準備だったのではないか』と黒沢は言う。はたしてそれが素木博士の発案なのか、それとも当時の日本政府上層部からの指令だったのか、100年以上経った今となっては知る由もない。

そして最大の謎がラベルの付け替えだった。

『これらの標本の産地を示すラベルは、素木博士が帰台後、台北においてすべて外され、その代わりに、台湾内の特定の数カ所の地名を示すラベルが付けられた。これは、例えば、インド産のものは恒春、ボルネオ産のものは紅頭嶼というように統一されており、ごく一部の人だけがそのからくりを知っていた』。

いかなる目的でこのようなことがなされたのか? 理解に苦しむが、イギリスから持ち出された標本が台北にあることを秘匿するための工作だったのではないか、という人もいる。そしてこの「ラベルの付け替え」は、後に多くの混乱を招いた。

『大正11(1922)年、後にセミの研究者として有名になる加藤正世は、素木博士の尽力で農事試験場(旧称)に奉職し7年間台湾に滞在したが、内地に戻る時、自身の採集品と共にかなりの量の素木標本を持ち出した。そして昭和8年に加藤が刊行した「分類原色日本昆蟲圖鑑」に多量の「素木標本」を使用して「台湾産」として公に発表してしまったのだった』。

黒沢は、その図鑑の中の間違いをこと細かく具体的に指摘している。飛躍的に知見が増えた今となっては間違いがわかるが、当時の加藤博士は疑うこともなくすっかり騙されてしまったのである。他にも「素木標本」に翻弄された研究者が数多くいたが、昭和11(1936)年頃になると疑問を持つ者も出始め、三輪勇四郎博士は、紅頭嶼産と記録されていた「素木標本」からなる7種のハンミョウを「甚だ疑わしい記録」として抹消している。

素木はなぜそれができたのか。多分、彼は偉大すぎたのだろう。素木は、札幌農学校(現:北海道大学農学部)を首席で卒業し、明治40(1907)年に臺灣總督府農事試験場に赴任。イギリス留学から戻ったのが大正5年(1916)で、ラベルの付け替えはその直後に行われたと考えられる。やがて素木は、昭和3年(1928)に新設された台北帝国大学の教授となり、昭和17年(1942)に退官。戦後日本に帰国すると、昭和23年(1948)に日本応用動物昆虫学会会長に就任し、以後昭和45年(1970)に亡くなるまで昆虫界の重鎮としてあり続けた。その間、素木の標本について追及する勇気のある者はいなかったし、戦後も「素木標本」について本人が語ることはなかった。

かつて素木の弟子だった中條道夫博士が、あるとき黒沢にこう言ったそうだ。『素木博士の存命中にはこれについて何も書くことはできないが、博士が亡くなったらその詳細を発表しよう』と。素木は昭和45年(1970)にこの世を去ったが、結局真実は語られることなく、中條も黒沢も鬼籍に入ってしまった。真相は藪の中。こうして今も、謎のラベルがついた標本だけが残されているのであった。

歴史的な標本

台湾3日目。今のところずっと天気が良い。きのうに引き続きもう一度、朝から農業試験所へお邪魔する。新里君は昨日の撮り残しの撮影。私も改めてゆっくりとゾウムシの標本を見る。今ではもうない国の地名も散見される。日本のキクスイカミキリに似た標本のラベルには、「YABURONY MANCHURIA、1940年6月29日採集」とある。言うまでもなく「満州国」である。キクスイカミキリはヨモギなどキク科植物に付く草喰いの虫だから、ラベルを見るだけで満州の大草原の風景が思い浮かんでくる。YABURONYというのがどの辺りなのかは知らない。

日本にいないはずなのに日本産のラベルがついた虫もあった。でもこれは素木標本ではない。例えばこの赤い虫。トウワタカミキリである。

北米大陸の虫なのだが、ラベルにNAGASAKI(長崎)、1928年7月29日採集、とある。複数の標本があったから、実際に長崎にいたようだ。アメリカから持ち込まれて1920~30年代に一時的に発生していたのだろうが、現在の日本に、このカミキリは全くいない。外国から日本に入って、そのまま定着してしまう生きものは多いが、一方で自然に消えていくものもたくさんいるわけで、この標本はそんな「外来種」の来し方行く末の歴史的証拠の一つである。

個人的な嬉しい発見は、「Episomoides albinus」というゾウムシの標本がたくさんあったことだ。

台湾国内のいろいろな産地の標本があって、どうやらサトウキビに付くらしい。産地と生息環境がだいたいわかったから、いつか自分で採れる日もあろう。だが、旅の仲間たちは全く興味なさそうで「それを見て喜ぶ人は世界中であなた一人だけです」という顔をしている。

やっぱり虫採りがしたい

台湾へ来てからずっと天気が良い。こうなると山で虫採りをしたい気分が高まった。新里君が当初立てたスケジュールでは今日も一日農業試験所で、明日が採集ということだったが、天気予報によるとどうも明日は雨らしい。標本は大体見て写真も撮ったので、農業試験所は午前中で切り上げることに決定。李さんが準備してくれていた弁当をそそくさと平らげて試験所を後にする。

一路東へ、この日の宿泊地である埔里方面へ向かう。高速に乗って車を走らせると、台湾ならではの険しい山々が迫ってくる。所々、背の高いヤシの木が立ち並んでいる。檳榔樹だ。ヤシの花には変わったゾウムシがいるのでちょっと気になるが、この時期はもう花は終わっていて実になってた。

子供のころに眺めた平山の図鑑に載っていた台湾の虫は、大抵採られた場所が「埔里」か「霧社」と書かれていた。埔里は戦前には「蝶の村」ともいわれ、蝶の翅を使った工芸品などを作る人たちがたくさんいた。大きな標本商もあり、日本の虫屋にとっては聖地のような場所だったから、昔ここに入り浸っていた友人がたくさんいる。

とりあえず、一旦埔里の町を通り過ごして、昔は一大採集地だったという南山渓という場所をめざした。南山渓へは幹線から「夢谷瀑布」なる看板を目印に細い道に入っていく。橋を渡って細い道を進む。

ひたすら畑が続くが、昔はこの辺りは森に被われて、おびただしい数の虫がいたらしい。新里君と伊藤君は1978年、今から45年前にここへ採集に来たそうで、当時新里君20歳、伊藤君にいたっては15歳の中学生。45年前の写真を見せてもらったが、二人とも全く別の人である。人も変われば環境も変わる。自然の摂理で致し方ない。

適当な場所に車を止めて虫採り開始。3時間ほど、久しぶりに木を叩いて虫探しを楽しんだ。これはビーティングといって、木の下に布状の網を置いて木を叩くと、その上に虫が落ちてくる手法である。

森にはタイワンフウの木が多く、棘だらけの丸い実が揺れている。台湾では「楓香」と呼ばれているが、カエデとは全く違うマンサク科の植物だ。

実は今回、「虫の付かない服」というのをアウトドアメーカーのフォックスファイヤーに勤める虫仲間から頂いたので、満を持して上下身につけて来たのだが、乾燥がひどくて蚊も飛んでいないから服の効果の確かめようがない。結局、成果はほとんどなかったが、やっぱり野外の虫採りは気持ちが良い。

それにしても、戦前の台湾は楽しかっただろうなぁ。昭和16(1941)年に刊行された鹿野忠雄の「山と雲と蕃人と」(2002年文遊社で復刻)を読むとつくづくそう思う。鹿野は、虫屋であると同時に生物地理学、文化人類学、民俗学を極めたユニークな人で、学生時代から授業そっちのけで当時はまだ未知の世界だった台湾奥地を探検した。台湾は民族的にも豊かで、鹿野はそのうちの、いわゆる「首狩り族」と呼ばれた先住民の土地に分け入っていく。未踏の山を目指す描写などは臨場感たっぷりで、読んでいてはらはらする。当然ながら鹿野は、素木得一の世話にもなっていたはずで、「素木標本」に翻弄された人でもあった。鹿野は38歳の時、北ボルネオのジャングルへ分け入ったまま消息を絶ったが、多くの人が「鹿野先生は現地の先住民と密林の中で生き続けるに違いない」と信じていたという。

翌日は、予報通り朝から雨だった。でも天気に文句をいっても仕方がない。意地でも山に行く。昔からの友人が一緒に来てくれ、昨日の南山渓よりさらに奥にある霧社方面へ行ってみたが、さっぱり虫が落ちない。コナラの仲間の花が咲いていて、若葉も出ておりヒゲボソゾウムシがいくらでも採れそうな雰囲気だったが、網ですくっても呆れるほど虫が入らないのである。なんとゾウムシ・ゼロという普段では考えられない虫採りだった。夕方には雨が上がり、4人で埔里の町をブラブラ歩いて足立さんが探した「御品牛肉麺」という店で、一番人気という牛肉麺をすすった。

麺類はやっぱり美味い。

中興大学の昆虫標本を見る

2泊した埔里を後にして再び台中へ戻り、街中にある国立中興大学へ向かう。中興大学は、大正8年(1919)に開校した(当初は臺灣總督府農林專門學校)歴史を持つ名門校だ。

正門のゲートから車でキャンパス内に入るが、右も左も車だらけである。「農業環境科学大樓」という立派な建物の上層階へ上がり、管理責任者の楊曼妙博士とご対面。すると、そこになぜか大柄な西洋人が現れて、標本貯蔵庫へ連れて行かれた。この人は、楊博士の同僚でハンガリー人のデビッド・レデイ博士で、廊下を歩きながら英語で喋りまくってくる。彼の母国語であるハンガリー語はウラル語系のかなり特殊な言語のはずだが、デビッドさんの英語は、中国語なまりのある英語よりもはるかに聞き取りやすかった。この英語で、ここには18万頭の標本と約400種のタイプ標本が保管されていると知った。

農業試験所と比べると二桁違うが、それでも大した数である。中興大学に多くの標本があるのは、戦後に昆虫学科を牽引した張書忱と楊仲圖の両氏の功績によるものが大きい。張博士は台湾人カミキリムシ研究者の草分けで、多くの標本を集めた。楊仲圖博士は、台湾昆虫界では伝説的な人物らしく、この人が1964年に台湾中央山脈の「梨山」で採集した2頭の「パレスヒメヒョウモン台湾亜種」というチョウは、大学のお宝になっている。

というのも、このチョウはヨーロッパから中央アジア、ウイグル、チベットなどに分布している典型的な北方系のチョウで、これが台湾で採れたというのは、信じがたいことだったのである。台湾ではいわゆる「高山蝶」、氷河期の生き残りということになる。そしてこれが、台湾で後にも先にも楊さんが採った2頭しか見つかっていない。今は恐らく絶滅してしまった幻のチョウなのである。

もうひとつここで目玉になっているのが、名古屋女子大学におられた八田耕吉博士から寄贈された標本だった。八田さんは1960年代初期から台湾で採集を続けてきた方で、2009年に約15000頭のチョウ、甲虫、トンボなどが収められた200箱を中興大学に寄贈された。八田コレクションは、世界中の大型美麗種が多く、これは一般の人向けの展示などに使うのに相応しい標本だろう。

標本収蔵庫は、空調の行き届いた部屋で、大きな移動棚に標本箱が収納されていた。実は伊藤君は45年前にこの中興大学に標本を見に来ており、前記のカミキリ博士、張教授にも会っていた。その時の写真を持ってきていて、すっかり近代的になった施設の変遷に驚いている。

新里君は事前にカミキリのタイプ標本のチェックを頼んでいて、デビッドさんがその役をになってくれたらしい。早速、お目当ての標本探しを始めた。デビッドさんはカメムシ屋で、中国の大学で教えていたが中興大学で職を得て台湾へ移って来たのだという。「中国と台湾はやっぱり違う?」と聞いてみたら「もちろんです。全く違いますよ。台湾は天国です」とのこと。何が違うのかはあえて聞かなかったが、然もありなん、万事台湾はのんびりしているせいか。

しばらくしたら管理責任者の楊曼妙博士もやって来た。彼女も親切にいろいろと説明してくれる。標本棚の前で「楊先生の専門はなんですか?」と聞いてしまったらさぁ大変、一瞬で彼女の目の色が変わり、話が止まらなくなった。彼女は「ゴール」の研究をしているという。「ゴール」というのは「虫こぶ」のことである。「虫こぶ」は、いろいろな植物にできる異常なこぶ状の突起のことで、一部のハチやハエ、カイガラムシなどの寄生昆虫の影響で形成される。これらの虫が植物に産卵することで、葉や茎が腫瘍のように膨らみ、その中で幼虫が育つのである。「虫こぶ」の形は、植物の種類と寄生する虫によってバラエティにとんでいる。

楊さんは、その面白さを蕩々と語り、自身が発見した「虫こぶ」について、しまいにはメモ帳を取り出して図解入りの解説となった。彼女にもらった名刺に書かれたメールアドレスは、「LetsGall(レッツ・ゴール)」が含まれていた。「虫こぶ愛」に溢れている。

あっという間に昼近くになってしまい、昼食は我々4人と楊さん、デビッドさんで大学のカフェテリアで済ます。時間がないのでそうしたのだが、注文したサンドウィッチが出て来るまで小一時間かかった。人員不足なのか、なんと店員が一人しかいないのである。

食後、再び標本庫に戻って、真面目に虫のチェック。ゾウムシに関しては、いくつか面白いものがあったけれど、時代が新しいものがほとんどで、歴史的標本という点ではこれといった収穫はなかった。

一方でカミキリでは「素木標本」が見つかった。カミキリに関しては張博士が、農業試験所から持ってきた可能性がある。伊藤君は45年前に訪れた際に、気になるカミキリの写真をいくつか撮影していたそうで、今回もそれらと全く同じ標本が残っていた。ラベルに素木の名と共に、採集地がARISAN(阿里山)とされていた。改めて調べたら、これは「Xoanodera amoena」というインドとスリランカに分布するカミキリだった。

新里君は一通り、20種のカミキリのタイプ標本を撮影して目的達成。めでたしめでたし。

楊さんたちにしろ農業試験所の李さんにしろ、こうして親切に標本を見せてくれるのにはそれなりの理由がある。なにしろ昆虫の種類はわかっているだけでも100万種。果てしなく種類が多いから、特定のグループの専門家に標本の整理をしてもらうことは、彼らのインベントリー(在庫目録)の充実と発展につながるのだ。

最後に全員で記念写真を撮って、調査完了。中興大学を後にする。さて、後はどこかで家族へのおみやげに「からすみ」を買えば万事終了である。あっという間の6日間。山ではゾウムシがちっとも採れなかったけれど、数多くの古い標本を眺めることで台湾と日本の過去に思いを馳せることができた。世界は虫を通してつながっていく。虫というフィルターを通して見ると、歴史や、見えなかった関係性も浮き上がってくるのである。

(構成/写真:伊藤弥寿彦)

-

-

養老孟司

1937(昭和12)年、鎌倉生れ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。1989(平成元)年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。著書に『唯脳論』『バカの壁』『手入れという思想』『遺言。』『ヒトの壁』など多数。池田清彦との共著に『ほんとうの環境問題』『正義で地球は救えない』など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら