田んぼと畑と名ばかりの小川に囲まれた、田舎臭いだけの町の借家に生まれた私は、家の周りで何も考えずに虫を追い回し、川で魚をすくい、カエルの合唱に耳を澄ませて過ごしていた。気づけば、あれから三十余年も経ったのだが、今やっていることがあの頃と大差ないのは、どういう運命の巡り合わせだろうか。

私は幼稚園に上がるよりも前から、「将来お前は何になるんだ」と聞いてくる大人に対して、「虫の学者」のようなことを答え続けてきたと記憶している。他になれそうなものが思いつかなかったのと、実際にそうなりたいという思いを漠然とながらも持っていたのだろう。今私は本当に昆虫学者を名乗って生きている。

全ては、大学4年生の卒業研究テーマを決める時、あの時大きく舵は切られたのだ。それまで、取り立てて大きな波風も立たずに進んできた私の人生は、一度進んだら二度と戻れない魔の海域、その向こうにあるかも知れない伝説の黄金郷(エル・ドラード)に向けて——。

私は家の周りにあった石という石を片っ端から裏返して、石の下のアリの巣をいじるのを特に好む子供だった。その際、アリの巣の中にアリとは異なる姿の奇妙な虫が常にいることには気が付いていたのだが、まさか20年後、よりによってその虫の研究をすることになるなんて思いつくはずもなかった。その後、研究を進める上での助言を得るために専門家の門を叩いたのをきっかけに、私は虫の研究にますます溺れていった。もしもあの時、アリヅカコオロギなどという訳の分からない虫を研究材料に選ばず、もっと無難で適当な生き物で研究しておれば、私は機械的に大学を卒業し、あとは公務員の父親の言いなりに適当な公務員にでもなり、適当な人生を送っていたと思う。それは恐らく私にとって安全な人生だっただろうが、はたして幸せな人生であったかどうかは、人生をやり直さない限り結論は出まい。

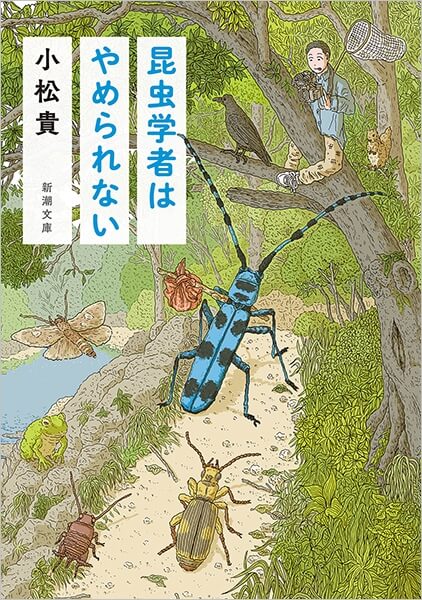

そういえば、この時訪ねた専門家から、私は「奇人」の称号を与えられてしまった。私の、野外で発見困難な虫を探し出す能力、そしてそれ以外の八百万の事柄に対する無頓着さ、無関心さ故だという。私はそれまで、自分の振る舞いを至極模範的なものだと思って生きてきたのだが、結果として『裏山の奇人——野にたゆたう博物学』(東海大学出版部)などという本を上梓してしまい、今ここに至っている。

大学院へと進学し、昆虫学者としての人生を本格的に歩き始めてから、私の人生はまったく安全とか安定とか、そういうこととは程遠いものに変わり果ててしまった。アリの巣をほじくるためだけに、海外旅行に行くようになった。いつ後ろから刺されるかも分からないような治安の悪い都市、いつ後ろから猛獣に食われるかも分からないようなサバンナに密林。熱帯の伝染病に倒れて、走馬燈を見る程度には死を覚悟したこともあった。帰国当日に、帰りの飛行機が航空会社のストライキで飛ばなくなったばかりか、無責任な旅行代理店に見捨てられ、結果ロボコップも裸足で逃げるような犯罪都市に、たった一人閉じこめられたこともあった。

しかし、そんな目に遭おうとも、私の心はどこかで幸せを感じていた。幼い頃、ため息をつきながら眺めた昆虫図鑑に載っていた、美しくて格好いい外国の昆虫たち。その生きた「本物」に、町中のペットショップでも人工の温室内でもなく、本来彼らのあるべき場所で出会うことができたから。それだけではない。図鑑にも載っていない、未知なる新種の昆虫たちにも、次々に出会えたから。もっとも、その新種というのはどれもハナクソほどの大きさしかない、たいそうしょぼくれたものばかりで、格好いいクワガタや、綺麗なチョウの新種なんか一種たりともない。でもいいのだ。見つけたものが派手かどうかなど、昆虫学者にとっては些末な問題に過ぎない。この世で最初に、俺様がそれを見つけた。それが新種であることに、世界の誰よりも先に俺様が気づけたという事実それ自体が、何よりの誇りなのだ。

私の周囲の昆虫学者の中には、海外の虫の珍奇さ・新奇さにあてられ、もはや日本の虫では面白みを感じられなくなってしまった、と嘆く者がいる。でも、私は海外で虫と触れ合うほどに、無性に日本の虫に対する恋しさにも似た情念が高ぶってくる。アフリカのサバンナを歩きながら、長野の裏山に住むルリボシカミキリのことを懐かしんでいる。今の昆虫学者としての私を形作ったのは、日本の本州のどこにでもあるような何の変哲もない裏山、そしてそこに住む生き物だ。私は一生、そんな裏山に鎖で心をつながれたまま生きていくのだろう。

本書は、幼い日に昆虫学者になることを夢見た子供の記憶の残渣、そしてその子供が大人になり「裏山」から世界に飛び出すまでの話をつづったものである。本書でいう「裏山」は、必ずしも山(mountain)を表さない。家のすぐ側にある、生き物達の息づく場所と思って頂ければ幸いである。公園、河川敷、至るところが私にとっての「裏山」なのである。

【他の章の試し読みはこちら】

-

-

小松貴

こまつたかし 研究者。1982年生まれ。信州大学大学院総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻 博士課程修了 博士(理学)。2014年より九州大学熱帯農学研究センターにて日本学術振興会特別研究員PD。2014年に上梓した『裏山の奇人 野にたゆたう博物学』(東海大学出版部)で、「南方熊楠の再来!?」などと、各方面から注目される、驚異の観察眼の持主。趣味は美少女アニメと焼酎。最新刊は『虫のすみか―生きざまは巣にあらわれる』(ベレ出版)。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら