2021年5月26日

音楽はなぜリベラル・アーツに含まれたのか

著者: 猪木武徳

猪木武徳さんの『社会思想としてのクラシック音楽』が刊行されました。当サイトで連載された「デモクラシーと芸術」に、大幅な加筆修正を施したものです。刊行を記念して、猪木さんが新たに書き下ろした「まえがき」を掲載します。

西洋でも東洋でも、古来、音楽はエリートが学ぶべき必須の教養とされてきました。現代の私たちから見ると「なんで、そこまで音楽が重要なの?」という気がしないでもありませんが、本書を読めば、その理由がよくわかるかと思います。

音楽は「生の根幹」に結びついている

音楽は、少し贅沢な、余った時間の娯楽だとみなされることがある。確かに気持ちに余裕が生まれれば、ふと音楽が聴きたくなるものだ。だが音楽を求めるのは、ほかにすることがない時だけだろうか。音楽と一口に言っても、それが生まれた状況や秘めた力はさまざまだ。したがって人間にとっての音楽の意味や価値を一般論として云々することは出来ない。音楽を単に生活の装飾品、あるいは不要不急のものとして片付けてしまうと、人間精神の本質を見落とすことになりかねない。

本書は、音楽が人間の生命と精神、すなわちわれわれの生の根幹と深く結びついていることを、社会思想の視点から探究するひとつの試みである。音楽はわれわれの魂や社会生活の中核に関わっているがゆえに、人間と社会を理解するための「思想」が表現されていると見るのだ。音楽という極めて抽象的な芸術は、社会風土や政治体制から影響を受けてきただけでなく、歴史的にも政治に対して影響力を持ったことがあった。また、職業としての音楽家、産業としての音楽業界を考えると、音楽が個人に対してだけではなく、経済現象としても社会的に大きな影響を持つことは容易に想像できる。

絵画や文学などの芸術作品を対象とする場合とは異なり、芸術としての音楽を言葉で論じようとすると、ある種の自己矛盾的な困難に陥ることは避けがたい。音楽は、その秘められた力を直ちに感得できるものの、その直観による理解を言葉で具体的に表現することが最も難しい芸術ではなかろうか。感動や美の本質に迫ろうとすればするほど、その思考を言葉で把握することが難しくなる。直観的に理解しているものを言葉で把握しようとすることは、心理学者の喩えを借りると、巻貝の奥へと進もうとする営為にも似ている。中心に近づこうとすると、言葉が無力になる。進む先はますます暗くなり、本質の把握は言語を超えたところにあることを思い知らされるのだ。

クラシック音楽の社会的意味付け

こうした困難を承知しつつ、社会研究に携わってきた者として、社会思想や政治経済体制の視点から音楽の形式や内容、その歴史的な変遷を見直してみたいというのが本書の出発点となった。音楽芸術が人間にとっていかなる意味や価値、あるいは力を持ちうるのか、社会風土(mores)や政治体制 (regime)は、一八世紀から二〇世紀半ばまでの西洋の音楽にいかなる影響を与えて来たのか、西洋社会の変化と「クラシック音楽」の歴史的流れの間にどのような相関的な現象が見られるのか。これらの問いに向き合うことによって生まれたのが本書である。

このような問題関心に本書が十分応えているわけではないが、いくつかの論点は整理できたのではないかと考えている。音楽を直接の研究分野とはしない、いわば「部外者」が試みた論点整理であるゆえ、思わぬ事実誤認、知識の欠如から来る推論の誤りがあるかもしれない。それは読者からの正を待つより外はない。

本書で取りあげた論点については、目次にいま少し具体的なテーマとして示した。信仰における音楽の位置、芸術家と政治権力の関係、楽曲の形式や演奏形態における自由と秩序、音楽に現われたリベラリズムとナショナリズム、技術革新と音楽芸術への社会的影響など、いわゆる「クラシック音楽」にいかなる社会的意味を読み取ることができるのかについて、筆者の関心を論じている。

音楽は意図や目的を持つものではなく、単に音楽であって、音楽を「表現」と捉えて「解釈」を持ち込むことを拒否するロシアの作曲家ストラヴィンスキーのような立場もある。しかしそうした立場自体、ひとつの時代の産物であるとは言えまいか。そうであれば、ストラヴィンスキーの考えとは全く異なった次元で、音楽がその社会の何かを「表現」してしまっていると見ることは可能であろう。

ソナタやフーガといったクラシック音楽の主要形式にも、音階にも、そして和声やリズムにも、それが生まれた社会風土が関連しているであろう。このように「社会」を念頭に置きながら、西洋の「クラシック音楽」をいくつかの社会科学の視点から振り返るという、ドン・キホーテ的とも言える試みに挑むことにした。

音楽はなぜリベラル・アーツに含まれたのか

さらに付け加えると、こうした試みから、現代の産業社会におけるデモクラシーの抱え持つ難問を考えるためのヒントが得られるのではないか、という欲張りな期待もある。音楽と人間精神の関係は、ピタゴラス以来の音楽の数理的な理論、美学、哲学といった、分化され、専門性の高くなった研究だけで完結するものではなかろう。本書のような「外部」からの視点も何らかの役割を果たしうるかもしれない。人間について思いを巡らす茫洋とした知の世界には、隣接分野から、あるいは専門分野以外の者が立ち入る余地が残されているように思える。

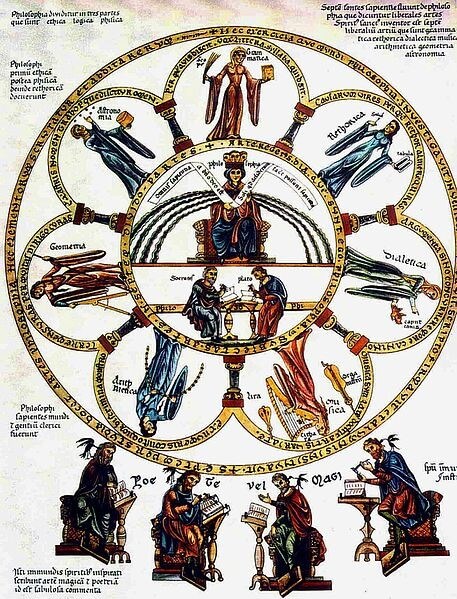

こう考えると、本書の問題意識と重なるような形で、近年しばしば語られる、「教養」、「リベラル・アーツ」という言葉が浮かび上がってくる。よく知られるように、西欧中世の大学で学ばれたいわゆる自由七科の中には音楽が含まれていた。人間や社会、自然を理解するための必須の学問分野のひとつとされたのである。

また音楽の重要性は古代東洋の世界でも強調された。論語は、「詩に興り、礼に立ち、楽に成る」(泰伯8―8)と述べ、音楽は教養を完成させるとある。孔子は、斉の国で韶の演奏を聴いて、三か月間も肉の味がわからないほど陶然としたと伝えられる(述而7―13、井波律子訳『完訳論語』)。孔子には、音楽が教養を完成させ、徳の入り口に立たせうるとの認識があった。

ただ残念ながら、教養という言葉は、現代では専門外の知識を持つことや「雑学」に親しむことと曲解されるほどに手垢がついてきた。先に述べた「生の根幹に関わる」という緊要性が消え失せてしまったようだ。

短期的な実利や目に見える成果のみに関心が集まり、自由に物事を探究しようとする者の居場所が狭まって来た現代の産業社会では、こうした現象は避けがたい傾向なのかもしれない。だが、すぐに役に立つものは、遠からず役に立たなくなるものが多い。確かに実利と実践を目的としなければならない場合は多々ある。しかし実利や実践を目的とする知的探究だけの社会は遠からず貧血状態に陥ってしまうのではなかろうか。

「発明は必要の母」でもある

実利を念頭に置いた「必要は発明の母」との言葉は、確かに真実の一側面を言い当てている。しかしその逆、目的のない知的活動から生み出されたものが、後で、思いがけない力と実用性を発揮するということも珍しくない。「発明は必要の母」でもある。トーマス・ エジソンが音を再生する器械の製作に没頭していた時、彼の念頭に、ベートーヴェンの『交響曲第九番』をレコードで聴くという考えなど全く無かったはずだ。「目的のないことには意味がない」という強迫観念から自由になることも必要なのだ。友人との目的のない付き合いの中に幸福を感じるときがあるように、目的を持たないで、自由に知識を求める精神にこそ、リベラル・アーツの根本が存するのである。

一九世紀前半、デモクラシーの嵐が吹きすさぶ中で、デモクラシーという体制の行く末を洞察したフランスの思想家トクヴィルは、「知識を利用しようとする欲求」と「認識への純粋な欲求」とは別物なのだと指摘した。そうであっても、後者の復権に共鳴する人も、前者の畑を耕す人も、それぞれが、人間精神の根幹に向き合わねばならないということにはかわりはない。音楽が人間精神に対して持つ意味、その音楽が社会でいかなる力と位置を獲得してきたかを振り返ろうとする本書が、リベラル・アーツの根本を考えるときのなにがしかの参考となればうれしく思う。

本書で取りあげた問いは、先に「巻貝」の例で触れたように、「科学の方法」によって答えが明らかになるような性質のものではない。その点について、序章でいま少し具体的に記した。本書が『社会思想としてのクラシック音楽』と題された理由を理解いただけることを願っている。

(つづきは本書でお楽しみください)

-

猪木武徳『社会思想としてのクラシック音楽』

2021/05/26

近代の歩みは音楽が雄弁に語っている。

バッハは誰に向けて曲を書き、どうやって収入を得たのか。ハイドンの曲が徐々にオペラ化し、モーツァルトが貧困の中で傑作を連発したのはなぜか。ショスタコーヴィチは独裁体制下でいかにして名曲を生み出したのか。音楽と政治経済の深い結びつきを、社会科学の視点で描く。

公式HPはこちら。

-

-

猪木武徳

いのきたけのり 1945年、滋賀県生まれ。経済学者。大阪大学名誉教授。元日本経済学会会長。京都大学経済学部卒業、マサチューセッツ工科大学大学院修了。大阪大学経済学部教授、国際日本文化研究センター所長、青山学院大学特任教授等を歴任。主な著書に、『経済思想』『自由と秩序』『戦後世界経済史』『経済学に何ができるか』『自由の思想史』など。

この記事をシェアする

「猪木武徳『社会思想としてのクラシック音楽』試し読み」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら