過ぎし春の某日、ベッドに横になって考えた。

――暇だし、じぶんが生涯に見た「映画ベスト10」でもえらんでみるか。

なぜそんなことを思いついたのだろう。新型コロナ・ウィルスのおかげで、なにかと外出がおっくうになっている。たぶん、そんなあたりがきっかけだったのだろうが……。

それから半年、まァ、よく見ましたよ。手持ちのDVDに加えて、新たに購入したもの、インターネットでのレンタルや動画配信など、合わせて200本ちかくは見たんじゃないかな。1本ずつではなく、ひと晩に3本見たこともなんどかあったしね。

――などというと、「いっぺんに3本も!」と呆れられるかもしれない。

でも、むかしの映画館では、ロードショーをのぞけば、2本立てや3本立てが当たり前だったのです。

それどころか、大晦日の夜などは、松竹の常設館で『男はつらいよ』、となりの東映で『仁義なき戦い』と、それぞれ別の1本との2本立てを見て、ついでに名画座かどこかで洋画を1本と、あわせて5本を見たあと、明け方の電車で遠方に住む両親の家にむかう。30代なかばまで、そんなことを毎年のようにやっていたのだから、じぶんの椅子にのんびり坐って見る3本など、どうということないのです。

それに「わが生涯の映画歴」となると、子どものころから数えて70年以上になるので、いま印象に残っている作品だけをあげても、200本ていどは軽くこえてしまう。

記憶にあるかぎりでいうと、小学校(=国民学校)にはいった敗戦の年に、縁故疎開先の岡谷の映画館で見た戦争映画――おそらくあれが私の最初に見た映画だったにちがいない。落下傘の降下シーンをかすかにおぼえているから、たぶん山本嘉次郎監督、円谷英二特撮の『加藤隼戦闘隊』だったのだろう。

それともうひとつ、戦後しばらくのあいだ、ときおり近所の小学校で野外上映会がひらかれた。暗くなった校庭に仮設のスクリーンが張られ、娯楽に飢えた近所の人たちが三々五々あつまってくる。そこで立ったまま『三本指の男』という映画を見た。夕暮れの薄暗い山道を、大きな荷物を背負った老婆が杖をついて、とぼとぼやってくる。たしかそんなシーンが冒頭にあったはず。当時、私は小学3年生。おっかなくて震えあがりましたよ。

この映画の原作は横溝正史の『本陣殺人事件』で、金田一耕助役は片岡千恵蔵。米軍占領下で時代劇映画が禁止され、千恵蔵クラスの大スターたちも、しかたなく現代ものに出演していた。木下恵介監督、阪東妻三郎主演の名作『破れ太鼓』とかね。つまりはそんな時代だったのです、私が映画を見はじめたのは……。

ではそんな時代、テレビもシネコンもDVDもない戦後の街で、私はどのようにして映画に接していたのだろうか。

当時は「番線館」という仕組みがあって、ロードショー館をふくむ1番館(封切り館)が起点にあり、つづいて2番館、3番館へと徐々に下っていく。懐具合などを勘考して、そのどこかの段階で見るのが基本。さらに格下の館になると、トイレの臭いが場内にうっすらたちこめていたりね。そして、これらの番線系とは別に、独立系の小さな映画館が、それぞれに、ぜひ多くの人に見てほしいと思う映画を2本か3本、新旧を問わず、自由に組み合わせて上映するしくみがあり、こちらは「名画座」と呼ばれていた。

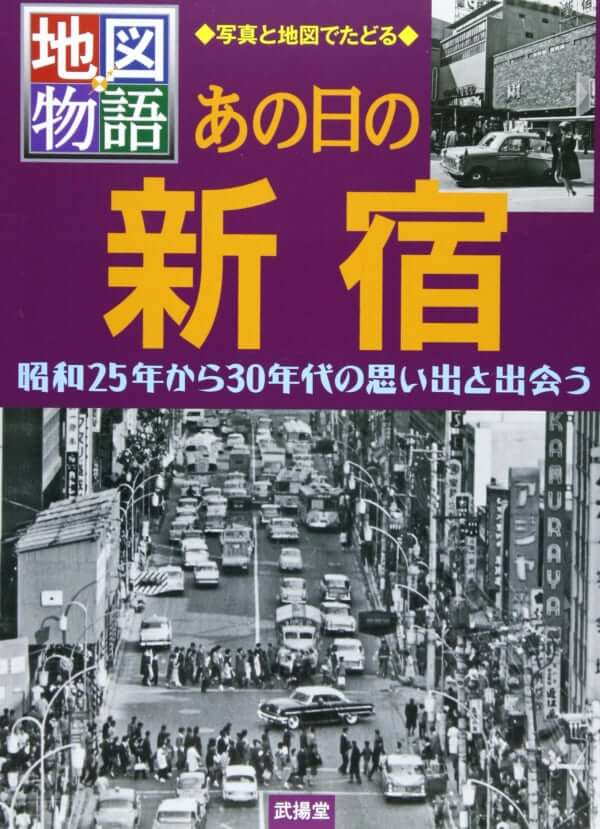

私は小学校から大学まで、西武新宿線の中井駅にちかい上落合に住んでいたので、映画を見るのも新宿が中心になる。当時の地図(『地図物語 あの日の新宿』)によると、私が小中学生だったころ、新宿には番線館と名画座をあわせて12の映画館があったらしい。私でいえば、なかでいちばん忘れられないのが新宿武蔵野館――1920年に開場した新宿最古の映画館で、昭和初期、サイレント映画の最盛期にはインテリ弁士・徳川夢声を抱え、新宿のみならず、モダン都市・東京を代表する映画館として人気をあつめていたのだとか。

その後も不況や戦争、米軍機の空爆などを乗りこえ、私の少年期にも、往年の偉容をまだ辛うじて保ちつづけていた。場所はね、いまの新宿駅中央東口をでてすぐ、中村屋や高野フルーツの裏あたり。道路から階段をあがり、古さびたアールヌーヴォー様式の映画館にはいると――おや、なぜかな、いつも階段をさらにあがって、急斜面の2階席からスクリーンを見下ろしていたような気がするぞ。

おそらくはその2階席に坐って、ある日、『緑色の髪の少年』というアメリカ映画を見た。

どんな筋だったかはもう忘れたが、そこに私とおなじ年ごろの主人公が、泡だらけになって頭を洗っているシーンがあった。そして洗い終えて鏡を見ると、いままでモノクロだった画面がとつぜんカラーに変わる。

「わっ、髪の毛が緑色だ! うそだろう!」

かれだけではない。私だっておどろいた。おどろきすぎて、もしかしたらあれが、私の出会ったはじめてのカラー映画だったのかもしれないと、つい最近まで、ばくぜんとそう思いこんでいたくらい――。

ところが、こんど200本中の1本として『緑色の髪の少年』を70年ぶりに見たら、あろうことか、この映画はのっけから、れっきとしたテクニカラーの総天然色映画だったのです。そうであるからには、長年、私の脳みそに染みついていた白黒からカラーへの劇的な変換シーンなど、あろうわけがない。

――まいったな。せっかくの私の映画史が、めちゃくちゃになっちまったよ。

しかもそれだけでなく、いそいで調べたら、この映画は私の好きな監督のひとり、ジョセフ・ロージーの第1作で、1948年、非米活動委員会による「赤狩り」(左よりの映画人たちを「非国民」としてハリウッドから追放する)のさなかに、それに正面から立ち向かおうと撮られた作品だった。いまくわしく説明している余裕はないが、つまるところ、あの「緑」は「赤」だったのです。

そのためロージーはイギリス亡命を余儀なくされ、その後はヨーロッパで、カンヌ映画祭のパルム・ドール賞をうけた『恋』をはじめ、『コンクリート・ジャングル』『エヴァの匂い』『暗殺者のメロディ』などのシブめの作品を、コツコツ撮りつづけることになる……。

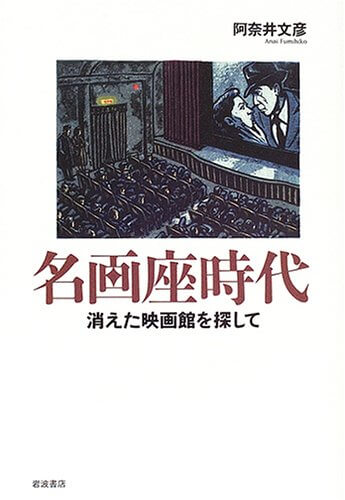

そんなこんなで、さっき本棚から、ひさしぶりに阿奈井文彦の『名画座時代――消えた映画館を探して』という本を取りだしてきた。

阿奈井さんは私と同年齢のノンフィクション作家で、70年代なかばに、『アホウドリにあいにいった』『アホウドリ、葬式にゆく』という2冊の本を晶文社からだしている。そののち、この『名画座時代』を2006年に岩波書店から、3年後には文藝春秋から『サランへ夏の光よ』という本をだし、しばらく阿奈井さんの名を目にしないな、と思っていたら、2015年、誤嚥性肺炎で亡くなっていた。享年76――。

いまはない名画座をささえた人びとを、日本各地に探しあて、おなじ時代を生きたシネマディクト(映画狂)のひとりとして、かれらの昔語りに親身に耳をかたむける。それを1冊にまとめたのがこの本です。

そこにでてくる13の名画座のうち、東京にあったのが人世坐(池袋)、日活名画座(新宿)、佳作座(神楽坂)、東急名画座(渋谷)の四つ。この本に取り上げられたもののほかにも、目白の白鳥座、板橋弁天坐、エビス本庄など、私が中学生のころからお世話になった名画座がいくつもあった。

大分そだちの阿奈井さんは、1957年3月、大学受験にでかけた福岡の名画座で、毎晩、宿を抜けだし、『居酒屋』や『わが青春のマリアンヌ』など、2日で4本の映画を見たという。おやおや、阿奈井さんもそうだったの。私もね、試験の前日、エビス本庄で『サハラ戦車隊』『二十四の瞳』『頭上の敵機』の3本立てを見ましたよ。受験直前の重苦しい気分から逃げたかったのだろうが、若い私たちにはそれだけの体力があったということでもある。

それにしても、ルネ・クレマン監督の『居酒屋』はよかったな。いま思っても、まっさきに「わが人生のベスト10」に入れたいくらい。阿奈井さんとちがって、私が見たのは大学にはいったあとだったけれど、主人公の洗濯女を演じたマリア・シェルがすばらしく、その魅力に惹かれて、1番館、3番館、名画座と、すくなくとも3度は見たんじゃないかしら。

彼女はオーストリア出身の女優で、当時30歳。この映画でヴェネチア映画祭の女優賞を受け、翌57年のルキノ・ヴィスコンティ監督『白夜』では、若き日のマルチェロ・マストロヤンニと共演している。これもいい映画だった。おなじく私の「ベスト10」候補のひとつ。ただし、それ以降はさしてパッとしなかったので、いまとなっては、名優マクシミリアン・シェルの姉さんといったほうが、わかりやすいかもしれない。

この『居酒屋』が公開されたのが、阿奈井さんや私が見た前年の1956年で、デュヴィヴィェの『わが青春のマリアンヌ』もおなじ年。木下恵介の『二十四の瞳』が54年だから、このころはもう旧作だけでなく、新しい作品も名画座のプログラムにはいるようになっていたらしい。

でもね、最初のころはまったくそうではなかったのです。私の記憶でも、伊勢丹デパートの向かいの新宿日活の5階にあった日活名画座では、かなりあとまで、『自由を我等に』『舞踏会の手帖』『巴里祭』『望郷』『大いなる幻影』といった、1930年代のフランス映画がプログラムの中心をしめていたと思う。いつも長い階段に行列ができていたが(のちにその壁に無名だった和田誠の小型ポスターが貼られる)、でも「あれ、苦にならなかったんだよね。(略)一、二時間待つのは当り前。入れ替えなしだから途中から見るなんて平気だった」と、私より10歳上の小沢信男さんが『名画座時代』で語っている。

あの頃、五〇〇円あれば、そこそこのデートができたんです。名画座が三〇円、ラーメンが三五円、コーヒーが五〇円、それ以上には行けないんだ、ハハハ、清潔なもんですよ。

映画は女性と二人で見ると、中味は半分しか覚えていないね。一人で見た方がよく記憶に残る。〔デュヴィヴィエの〕『旅路の果て』は一人で見た。昭和二〇年、ガールフレンドがいなかったから、さびしかったなあ。

その点では1948年開館の池袋人世坐も例外ではなく、翌49年には、アベル・ガンス監督のサイレント映画『ナポレオン』(27年)を1か月のロングランで上映している。

しかしそれにしても、サイレントからトーキー初期まで、なぜそこまで戦前の映画に頼ることになったのかしらん。

考えられる理由はひとつしかない。映画に飢えた人びとの欲求をみたすに足る新作のかずが、あまりにも少なかったのだ。総力戦で体力をうばわれた日本映画はもとより、外国映画にしても、米軍の占領方針(民主主義とアメリカ式生活様式の宣伝)にふさわしい映画が続々と上映される一方で、そうでない映画、もしくはイギリスやフランスなどのヨーロッパ映画は、きわめて陰険なやり方で排除されてしまった。その穴を埋めるには、無声映画をもふくむ昔の映画に頼るしかなかったのです。

なかでも日活名画座が典型的にそうだったように、戦前のフランス映画の人気がとくに高かった。

――では、どうして?

こんど阿奈井さんの本を読んで、その理由がわかった。ヨーロッパ映画の輸入と配給の総元締め、東和商事の社史『東和の40年』での川喜多かしこ氏の回想によると、戦争末期、彼女は社員とともに、それまで「一五年間に収集した二〇〇本に余る映画のネガを、空襲や火災で失わない」よう、大量のフィルム缶を荷車に積んで、東京近郊の倉庫や農家の納屋をまわり歩いたらしい。そして戦後――、

私はアナトール・リトヴァクの『うたかたの恋』と、J・デュヴィヴィエの『旅路の果て』を封切りました。また大切に守り抜いていたネガからプリントを作って往年の名画を次々に封切りました。戦前を知らない筈の人たちが、思いがけなく戦前の名画を多く見ているのはこのためです。

なるほど、そんな事情があって、阿奈井さんや私のごとき「戦前を知らない」ガキどもまでが、おもに高校時代、あれほど多くの「戦前の名画」を見ることができたのであったか。

でも、おなじころに見たエイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』(25年)は、名画座ではなく、どこかの労働組合あたりが催した映画会で見たと思うが、なんどとなく上映をかさねた古フィルムだったらしく、画面に無数のアメが降り、かなしいまでに破損されていた。なにせ米ソの冷戦期でしたからね、当時の日本にも、ソ連の革命映画などはバツという縛りがあり、ネガから新しく起こすというような作業には、そうそう簡単には手がつけられなかったのだろう。

ただし、おなじソ連映画でも、戦後すぐのカラーのアニメ映画『石の花』(46年)は、私は見ていないけれども、新宿のどこかの1番館で上映されたらしい。革命とはかかわりのない民話をもとにしたアニメだったので、大目に見られたのかもしれない。

――と、なにをここでいいたいかというと、当時、私が見ていたのは戦後に封切られた新作映画だけではなかった。それと同時に戦前、1920年代や30年代に製作された古い映画も、新しい映画とおなじように、ちゃんと街の映画館で見ていたのです。しかも川喜多のいう、ようやく戦争を生きのびたネガから新しく焼きなおした「封切り」作品として……。

したがって私が生涯に見た映画となると、ルネ・クレールの『自由を我等に』や、ジャン・ルノワールの『大いなる幻影』といったトーキー初期の名作だけでなく、私が生まれる10年以上もまえの『戦艦ポチョムキン』やチャップリンの『黄金狂時代』などのサイレント映画までが、ふくまれることになってしまう。

いいかえれば、私の生涯の映画体験には、サイレントからトーキー化やカラー化をへて最新の CG(コンピュータ・グラフィックス)にいたる映画史のすべてが、いわば凝縮されて、ぎっしり詰めこまれていることになる。この春、「わが人生の映画ベスト10」という遊びを思いつき、手あたりしだいにDVDを見るうちに、そうと気づいて、わがことながら、びっくりした。

――へえ。すると私は長い映画史ほとんどすべてをまるごと相手にしなければならないのか。となると「わが人生の」などと、おセンチな回想にひたっているだけではすみそうにないぞ。

しかもそれだけではない。大量の映画をたてつづけに見るうちに、もうひとつ予想もしていなかった事態が生じてきた。というのも、かつて熱中して見た、したがって、とうぜん「私のベスト10」の有力候補になるべき作品が、いま見ると、さほどのことはないのです。それどころか、なんでオレはこのていどの映画にあれほど感動したのだろうと、あっけにとられたりする。

もとよりこれは私が年をとりすぎたせい。それはそうでしょう。はるかむかし、まだ20歳そこそこの私が感動して見た映画を、いま80歳をこえた私が見て、おなじように感動できるわけがないのだから。

とはいうものの、もはやボロボロの一老耄と化した私の感覚で、かつての、まだみずみずしかっただろう私の感覚を、頭から押しつぶしてしまっていいものだろうか。

と、いちおうはそう反省してみたけれど、いったん「私のベスト10」といってしまった以上は、なんとしてでも、むかしの私の「感動」の記憶と、いまの私の「無感動」の体験と――そのどちらかをえらばなければ話がまえにすすまない。いや、それはそれで面白い作業なのよ。でもね、けっこう迷いますよ、この選択は。

たとえば――。

私が大学生だったころ見て、とくにつよい衝撃をうけた映画が3つある。いや私にかぎらず、私の年代の若者の多くが、といったほうが正確かもしれない。つまり以下の3本がそれ。

○アンジェイ・ワイダの『灰とダイヤモンド』1958年(日本公開は59年7月)

○ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』1959年(同60年3月)

○大島渚の『青春残酷物語』1960年6月

すぐわかるように、これらの映画は「60年安保」闘争にぴったりかさなる時期に、あいついで封切られている。59年11月に全学連の主流派が国会に突入したあたりから、翌年6月の新日米安保条約の自然承認まで、樺美智子さんの死などをあいだにはさんで、連日のように、国会周辺ではげしいデモが繰りかえされた。そんな時期に私はデモの合間を縫うようにして、これらの映画を見たのです。

それにしても、いま思うと、この3作の筋立ては、じつによく似ていたな。つまりどの映画でも、社会からはみだしたニヒルな反逆青年(テロリスト、チンピラの自動車泥棒、不良大学生)が、若く美しい女性と出会い、短い恋をし、最後はゴミ捨て場や路上でボロ布のように殺されてしまう。ようするにそのどれもが、いかにも当時の私たちが頭からのめりこみそうな、なみはずれて独創的な「青春映画」だったのです。

もちろん私も感動して見た。でも、じゃあそれをあなたの「人生のベスト10」に入れるつもりなの? いま、そう正面から問われたら、うーん、と口ごもらざるをえない。ほかの2本はさておき、すくなくとも『青春残酷物語』はそう。

――ひとりの私大生(川津祐介)が同棲相手の女子高生(桑野みゆき)と組んで、見知らぬ男たちをひっかけ金をゆする。やがて女子高生が妊娠し、彼女の姉(久我美子)の恋人だった医者(渡辺文雄)の手を借りて堕胎手術をする。姉と医者は、どうやら元共産党員で、陰惨な内部闘争のはてに党を追われ、とうとう別れるはめになったらしい。

手術を終え、ベッドで眠る女子高生。かたわらにうずくまる私大生の耳に、隣室から姉と医者の会話がボソボソと聞こえてくる。「おれたちは社会を変えようと戦って挫折した。あいつらも、じぶんの欲望をつらぬこうと社会に突っかかっているが、それだっておなじ結果になるだろう」

そうした会話を黙って聞きながら、私大生が、ポケットからとりだしたリンゴを囓りはじめる。長いワンカット。薄い闇の中で、リンゴを囓る音がいつまでもつづく――。

当時の私はというと、荻窪の民家の一室に下宿する私大生だったが、駅の北口にあった荻窪松竹でこの映画を見て、その鮮烈な映画技法に「こんな日本映画、見たことないぞ」と、たちまちいかれてしまった。

ところが、こんどそれをDVDで見て、「あれ、こんな映画だったっけ」とおどろいた。がっかりしたといってもいい。長い時間がたって技法の新鮮さが薄れた。もちろんそれもある。しかしそれよりも、生きる時代がすこしだけずれた2人の男(私大生と医者)のどちらにも、まったく共感できなくなっていたことのほうが大きい。

具体的にいうと、映画がはじまってすぐ、おびただしい数の丸太が浮かぶ深川の木場で、若い男が若い女をしつこく痛めつける。ハードボイルド? 屈折した愛情表現? どちらにしても、これじゃあ、石原慎太郎の『太陽の季節』となんの変わりもないじゃないの。

そしてもうひとつが挫折した医者の長いおしゃべりにただよう、じめじめした臭気。そのしつこさ。つまりは出口を見失った若者の無表情な暴力と、挫折したインテリの自己憐憫の組み合わせ。60年代がはじまるころ、この国にこうした認識の型といったものが生まれ、それにそってつくられた大島渚(医者の世代)の映画に、若い私大生だった私がもっていかれた。どうやらあれはそういうことだったらしい。

といったしだいで、かつて20代だった私がどれほど感動しようとも、ざんねんながら、大島渚の『青春残酷物語』を、いまの私の「ベスト10」に入れるわけにはいかない。

いやいや、この映画にかぎらないぞ。

私は映画批評家でも研究者でもないので、世代をこえ、だれもが納得するような「ベスト10」をつくる力量はないし、また、その責任もない。

となると、結局は、20代でも40代でも60代でもなく、いま82歳の私がえらぶ「ベスト10」という方向でいくしかなさそう。それに、もともと遊びだからね。サイレント映画にはじまる映画全史のうちから、ひとりの映画好きの老人が、死ぬまでにもう一度、できることなら二度か三度、見ておきたいと思う映画を、わがままにえらんでみる。まだわからないけどね、たぶん、そういうことになってしまうのではないだろうか。(この項つづく)

佐藤洋一、武揚堂編集部『地図物語 あの日の新宿』武揚堂、2008年

阿奈井文彦『名画座時代――消えた映画館を探して』岩波書店、2006年

『東和の40年――1928-1968年』東和、1968年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら