「文學界」伝説の「追悼・江藤淳」特集号

――平山さんは、やはり、「江藤淳と最後に会った人」として紹介すべきですね。改めて、江藤さんが自決された一九九九年七月二十一日の記憶からお伺いしたいと思います。

あの日から、もう二十年も経ったんですね……。当時のノートを今日は持ってきたのですが、四月に「文學界」編集長になってからノートをつけ始めました。挨拶と引き継ぎの連続で、原稿の約束や枚数、うかがったお話の内容を忘れてしまいそうなので、例外的にきちんと記録をつけていた時期なのです。あの日、七月二十一日は午後二時に鎌倉のお宅に伺いました。お会いしている間の様子は、「文學界」追悼号に書いた小文「最後の原稿を受けとって」と『江藤淳は甦える』の第一章に書きました。

四百字詰め二十九枚の原稿を頂いて午後三時前に辞去し、鎌倉駅に向かうタクシーの中で「形がい、ぬけがら、残像」という今うかがったお話のキーになる言葉をメモし、横須賀線の車中で詳しく会話の内容を思い出してノートに書きました。ノートの次の頁を開くと、これが百人近く追悼文を依頼すべき方々の名前が並んでいます(笑)。自死の第一報を聞き、一度江藤さんのお宅に行ってから夜中に会社に戻り、リストアップしたのですが、なぜこうなっているのか、もう覚えていません。各々の編集部員がどんな動きをしたのかも真っ白です。

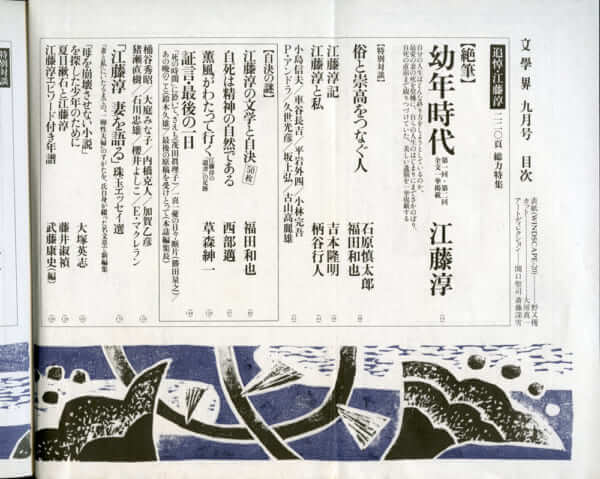

――そして、伝説の「文學界」一九九九年九月号の「追悼・江藤淳」特集の編集作業に入るわけですね。七月二十一日に亡くなられてから、月末の校了までほぼ一週間。通常ならば目次を確定する時期に依頼を始めて、質量ともに極めてレベルの高い特集を組まれたことに、同業者として今でも深く感銘を覚えています。

車谷長吉さんの追悼文に「二十二日午前三時五十五分」に依頼のファックスが入ったと書かれています。その時点でもう、依頼を始めていた。追悼号をいつ出すか、雑誌編集者としては悩ましい難題です。他の文芸誌はほぼ翌月号回しでした。しかし、私の手元には「幼年時代」第二回目の絶筆というウリがありますから、走り出すほか選択の余地はありません。突然の死の驚きにみんなが動かされて、依頼された方もある種の昂奮の中で引き受けてしまった面があり、意外なほど多くの人に追悼文を書いて頂けました。もちろん、断られた方もあり、ノートの人名リストの上にバツがつけてあります。この部分はお見せするわけにはいきません(笑)。

――吉本隆明氏、柄谷行人氏の追悼文をはじめ石原慎太郎氏と福田和也氏の対談、庭師の鈴木久雄氏の証言や、刊行が予定されていた『江藤淳全集』に収録する年譜を江藤さん自身から依頼されていた武藤康史氏の「江藤淳エピソード付き年譜」など約三十名が登場した至れり尽くせりの内容で、同業者としても呆れる手回しのいい構成です。昨年自死された西部邁氏が書いているのも今になってみると意味深長です。

江藤さんの遺稿がまずあり、次に吉本さん、柄谷さんの追悼文となっています。江藤淳という文学者にとって二人が重要だと考えていました。吉本さんは、『妻と私』で、預けていた「愛犬」を「行方不明」としているのを「普段の江藤淳らしくないな」と指摘し、柄谷さんは、江藤さんが渡米する際に見送り客に言った「日本のサルトルになって帰ってきます」という言葉の真意を解き明かし、どちらもさすがという文章でした。対談はたぶん二十七日か二十八日に行われたはずですが、私は疲れ切っていて、その席でごろっと横になってしまったのを覚えています(笑)。石原さんがいない合間を見計らってですが。

江藤淳という人は、自分が死んだ後の文芸誌の目次はどうなるかな、という事すら目に見えてしまうプロフェッショナルな文壇人です。表現が難しいのですが、自分の追悼号の内容まで監視してしまうようなタイプですから、その視線をこちらは自然と意識していたのではないかと。

――『江藤淳は甦える』の取材についても、偶然、昔ラブレターを送った日比谷高校の下級生に会えるとか、その女性から江藤さんの「数学」の家庭教師の存在を教えてもらうとか、考えられない不思議な巡り合わせがたくさんありました。死後でも江藤さんは怖いです。

亡くなられた夜からずっと、江藤さんの導きを感じ続けています。追悼号の時には「一週間あればやれるだろう」という脅し混じりの声が、どこかから聞こえていました(笑)。校了まであと何日という感覚が四十数年の文壇生活で身体に入っている人ですから、死ぬならばどのタイミングで死ぬかも無意識で計算していたはずです。

今日はひとつ、初めてお話していいかな、と思ったことがあります。この号、絶筆の写真から始まって、江藤さんの顔写真、「幼年時代」全篇、空いた頁に小林秀雄との対談などの記念すべき写真を入れ、『妻と私』がベストセラーだったので「『江藤淳 妻を語る』珠玉エッセイ選」という便乗企画までやり、ラストに写真版で「自ら処決して形骸を断ずる」と書かれた遺書を載せるという構成で、あまりにいろんな要素を詰め込んだゆえに、もはや文芸誌じゃないな、という内容でした。雑誌が出来上がって、見本が出てきて頁を繰っていると、追悼特集のすぐ次に出てくるのが、なんと丸谷才一さんの満足そうに笑う、やけに上機嫌の写真でした(笑)。

――丸谷さんは江藤さんの不倶戴天の宿敵ですね。「フォニイ論争」や『自由と禁忌』で、江藤さんは仮借ない批判を続けてきたにもかかわらず、文壇政治的には多勢に無勢というところで、江藤さんは追い込まれていました。

怖ろしい話です。遺書の原稿用紙の写真に、丸谷さんの笑い顔が裏映りしているわけですから……。追悼特集と丸谷・俵万智対談の間に小川国夫さんの小説を挟んで緩衝地帯をつくったはずなのですが、台割を間違えて、遺書の次が笑い顔になってしまいました。江藤さんが生き還ったら、必ずや大目玉を喰らったであろう大アクシデントです。

なぜ、評伝執筆に挑んだのか

――そして、追悼はこの号だけで終わらなかったのですね。

はい。一ヶ月置いて、十一月号で「『江藤淳の死』再考」という特集を組みました。追悼号がよく売れたということもあり、柄谷さんと福田さんの対談や江藤さんの若書きの小説「沈丁花のある風景」を発掘して掲載したりしました。ただ、もうひとつ出したかった理由があり、藤井昇さんという江藤さんが大学一年の時の英語の先生がいて、この方が九月号を読み、編集部に手紙を下さったのです。その中に「江藤さんは大学二年生の時、自殺未遂をしている」と書かれていた。藤井先生は老人ホームにいらして、娘さんが雑誌をわざわざ送ったそうなのですが、どうしても言い残しておきたかったのでしょう。武藤康史さんと二人で上越新幹線に乗って老人ホームまで行き、インタビューをしました。著者校正まで済ませて、掲載するはずだったのですが、関係者などの反対があり、結局お蔵入りになりました。「新潮45」編集部の依頼に応じ、書くつもりはゼロだった評伝を書くことになったのは、私の手元に眠っていた藤井先生の証言を世に出さなければいけないな、という気持ちが起こったからです。

――『江藤淳は甦える』は千五百枚を越える大長編ですが、もともと世に出る予定はなかったわけですね。

七年前に依頼された頃には書くことなどまったく念頭にありませんでした。ところが、経緯は「あとがき」に書いた通りですけれど、毎月書評を書き、『昭和天皇「よもの海」の謎』という本を出し、鳥居民さん(在野の昭和史家。未完の大作『昭和二十年』がある)の評伝を書かないか、と依頼されてみて、自分がもし評伝を書くのならばまずは江藤さんしかない、と気持ちを切り替えたのです。

――担当者としても、偶然が重なった仕事だとつくづく思います。改めて、江藤さんと平山さんの縁をお教え下さい。

江藤さんと最初に会ったのは、新入社員で「週刊文春」に配属された昭和五十一年(一九七六)です。江藤さんの『海は甦える――山本権兵衛と海軍』が売れていた時で、時の人としてグラビアに登場してもらいました。江藤さんと一緒に、ゆかりの地である海城高校(江藤さんの曾祖父が創立した海軍予備校がその前身)や青山墓地にある江頭家のお墓で撮影したりしました。また、有名人美味探求みたいな企画があって、日本海軍発祥の地といえる神戸にステーキを食べに行って、港で写真を撮ったりもしています。ですが、文春には長期連載「海は甦える」を担当した白川浩司さんや、憲法や占領軍の検閲問題の原稿を貰っている斎藤禎さん(『江藤淳の言い分』の著者)などベテランの担当者がたくさんいて、私の出る幕はありません。異動する先ごとに短い原稿を頂いたりしていましたが、仕事らしい仕事といえるとしたら、ちょっとだけ出版部に在籍した時に、連載したままずっと本にすることを拒否されていた「近代以前」の単行本化の許可をいただいたのが唯一の仕事といえます。「近代以前」は江藤さんがプリンストン大学から帰ってすぐに、意欲的に取り組んだ日本文学史で、隠れた代表作と言われていました。私が依頼したのは二度目のアメリカ滞在から帰国し、鎌倉に新居を建てた時期で、なんらかの心境の変化があったのだと思います。その時には一緒にやはり本にしていなかった連載「日本と私」の単行本化もお願いしたのですが、「あれは嫌な思い出があるから出したくない」と不愉快そうな顔になり、はっきり断られました。

「文學界」の編集長になった時は、ちょうど「妻と私」が「文藝春秋」に一挙掲載され、評判になっていた頃で、三月下旬に内示を受けた段階で電話を下さり、「次は『幼年時代』を『文學界』に書くから」と言われました。すぐに「よろしくお願いします」と平伏しています。四月に二人で食事をした時に、「君は私の読者だから、担当者としてはかえってよくないかもしれない」と言われたのはよく覚えています。

――あの時点では、ライフワークである『漱石とその時代』を完結していない、という問題があったはずです。

評伝を書き終える頃に気づいたのですが、「幼年時代」は江藤さんにとって谷崎潤一郎を書く、ということだったのではないか。もともと、『漱石とその時代』が完結したら次は谷崎論を書く、という約束を新潮社の坂本忠雄さんとの間で交わしていました。谷崎論で書くつもりだった「母恋い」を「幼年時代」で書くことにしたのではないか。七月二十一日に死ぬのは予定外だったとしても、本能的に「死の準備」に入ったのかもしれません。もうひとつ、当時、不思議だと感じていたのは、二度目のアメリカ行きの前に伯母さんから贈られた母・江頭廣子の四通の手紙を、ずっと封印して読んでいなかったと書いてあるのです。あれだけ「母恋い」を自分の文学の主題としているのに、そのお母さんの生きた証しである手紙をすぐに読まないのはかなり不自然なことです。お母さんの手紙を引用して原稿を書くということは、江藤さんにとって「パンドラの箱」を開けるような行為だった、という気がしてきました。「幼年時代」に着手した時点でもう、お母さんのところへ行こう、という気持ちにかなりなっていたのではないかというのが現時点での仮の結論です。

――『漱石とその時代』はもっと早く完結させておけばよかったのではないでしょうか?

いや、嫂・登世への恋の問題や江藤さんの博士論文をめぐって論争した大岡昇平さんの目が黒いうちは書けなかった、というのが評伝を書いているうちに気づいた私の仮説です。しかし、漱石伝を放置していた間に、かつて「真の近代小説」と最大限に評価した『明暗』の価値がどんどん下がり、『明暗』と並行して詠んでいた晩年の漢詩についても論じなければならないという課題も出てきて、書けば書けたのでしょうけれど、江藤さんにとってハードルが高く、億劫になっていたのではないでしょうか。

「雑文家」というスタイル

――選考委員の関川夏央さんは、平山さんの手法を「文芸批評的ではなく、むしろジャーナリスティックに記述した」と評しています。「週刊誌的」と呼んでもいい、独自のスタイルを採用された理由を知りたいです。

出自が週刊誌記者ですから(笑)。まず、リーダブルにしたい、という意識はありました。原稿を書き進めている間、私にはずっと、江藤さんはなぜあの時死を択んだのだろう、という謎があり、その謎を探求する過程を書いた作品だからです。私の肩書きは「雑文家」という妙なものでして、これは評判が悪いです(笑)。「雑」と、自分から卑下する必要はないじゃないか、と忠告されるのですけれど、私としては「雑誌的なもの」に関心が深く、「雑」になにほどか意味があるのではないかと考えているのです。脇道から入って事実に光を当ててみると、往々にして正面から見えないものが見えることがあります。どんな評伝でも、女性問題などを調べるのは当たり前でしょうが、私としてはゴシップ的な部分は江藤さんの文学を理解するために必要だと確信できた事実だけに留めています。

「雑」には雑誌的だけでなく、雑草、雑然、雑駁……とかの連想もあります。「ざつ」とは読まないけど「雑兵」、「雑炊」……。もうひとつ、草森紳一さんから教わったのですけれど、魯迅の書いた文章の大半は「雑文」と呼ばれています。日本ですと、かつてなら「随筆」、今なら「エッセイ」に分類されるのでしょう。魯迅―奥野信太郎―草森紳一という私なりの中国文学の系譜があって、実は江藤さんは奥野信太郎を通して、この系譜に関わるのです。奥野信太郎は江藤さん夫妻のお仲人でした。奥野先生が三田文学会の会長という縁でお仲人を依頼したに過ぎないのかもしれませんが。奥野信太郎は「西の吉川幸次郎、東の奥野信太郎」と並び称された中国文学の大家でしたが、論文は全然書かず、タレント教授として有名で、書くのはちょこちょこした「随筆」ばかりの名文家でした。そんなことが頭にあるから、小説でもなく、批評でもない、雑文というジャンルがあるんじゃないか、という意識がどこかにあるのでしょう。私の場合は、胸を張っているわけではなくて、単に「適当男」な肩書きがいいな、と思っているだけです。

――『小林秀雄』という著作のある「江藤淳」の名が含まれた本で、「小林秀雄賞」を受賞するというのも愉快な話ですね。

今回で賞は十八回目ですが、第二回の受賞者が江藤さんの生涯の盟友・吉本隆明さん。第七回の多田富雄先生は、安藤元雄さんが中心だった同人誌「Puretè(ピュルテ)」の仲間でした。この二人が受賞しているのを見れば、もし生きていたら江藤さんは小林秀雄賞を欲しい、と言い出したに違いない(笑)。

この七月、中公文庫から、『小林秀雄 江藤淳 全対話』というオリジナル企画の文庫本が出ました。小林・江藤は五回も対談している。小林秀雄はあまり対談をやらない人だったにもかかわらず。文庫の解説を書くので調べたのですが、大岡昇平や中村光夫ともそんなに多くはやっていなくて、小林秀雄が最も多く対談した相手が江藤淳だったというのは意外な結果でした。

二人の対談で一番緊張を孕んだのは、昭和四十六年(一九七一)に湯河原で行われた「歴史について」という三島事件の直後の対談で、小林が「三島君の悲劇」と捉えたのに対し、江藤が「早い老年」か「一種の病気」だったのではないかと反論し、「あなた、病気というけどな、日本の歴史を病気というか」と小林秀雄が怒る有名な一幕がありました。評伝を書いていて、江藤さんは三島と共鳴する部分を隠蔽していた時期だったという解釈に至りましたけど、かなり歳の差があるのに、よく小林さんに斬り殺されなかったものです。

小林秀雄は後輩の江藤淳を認めていました。江藤さんの小林秀雄評価には揺れがあって、「師匠」として遇してはいるのですが、不遜にもずっとライバル視しているのです。自在な散文家だった正宗白鳥を超えられないことでは二人は一致しているのですが、江藤さんはいつか小林さんを乗り超えるつもりでいたと思います。東工大教授時代に同僚とソシュール講読会をやっていたのですが、小林秀雄が亡くなってから、その集まりを本居宣長研究会に切り替えました。その時、江藤さんが何を着想したかは不明ですが、小林秀雄を超えるヒントを何か掴んだのではないかと想像しています。

――図らずも、小林秀雄、江藤淳、それから「平山周吉」という小津安二郎の映画「東京物語」の主人公の名前の取り合わせが実現したわけです。

鎌倉の小町通りに「ひろみ」という天ぷら屋さんがあって、その店を在りし日の小林秀雄も小津安二郎もご贔屓にしていました。「ひろみ」には今ではメニューに「小林丼」と「小津丼」があるのですが、その二つが一緒になったようなものですね(笑)。

――長い評伝を書き終えて、どんなことを考えておられますか?

江藤さんは、文学だけでなく政治、歴史などさまざまなジャンルの本を書いています。『成熟と喪失』や「漱石」のような文芸評論、『海は甦える』や『海舟余波』のような歴史物、『一族再会』や「〜と私」シリーズのような私小説的エッセイ、『一九四六年憲法――その拘束』、『閉された言語空間』のような占領史研究、同時代政治への直言など、多岐にわたりますが、すべてが「文学」なのです。世間では「評論家」を文学者とは思いませんし、ましてやテレビに出演して憲法論などを滔々とぶっているのですから猶更でしょう。江藤さんは、教師としてのキャリアを含めて、「文学者」の可能性を拡張したという意味では、「サルトル的存在」だとも、明治時代の「散文家」的存在だとも言えるかもしれません。

江藤さんは「右派」「保守派」と分類されがちですが、それは一面的な見方です。あらゆる事象を原点に遡って考え直すという点で“ラディカル”、つまり根底的、あるいは根源的で過激な文学者です。何かの枠内に収まるような単純な人間ではありません。常に率直で、馬鹿正直に「絶対的少数派」として生き続けた姿を、ひとりでも多くの人に知って頂きたいと思います。

撮影・菅野健児(新潮社写真部)

平山周吉(ひらやま しゅうきち)

一九五二年東京都生まれ。雑文家。慶應義塾大学文学部国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に従事した。著書に『昭和天皇「よもの海」の謎』(新潮選書)、『戦争画リターンズ 藤田嗣治とアッツ島の花々』(芸術新聞社)がある。

● ● ●

選評

壊れ行く世界に耐える江藤淳、その有様は凄まじすぎて

片山杜秀

平山周吉とは人を食った筆名ではありませんか。小津安二郎監督の名作『東京物語』で笠智衆の演じた役名が平山周吉です。ついでに言うと、同じ監督の『秋刀魚の味』の笠は平山周平で、『彼岸花』の佐分利信は平山渉。高山や中山に比べたら、一歩引いて目立たない山だろう平山を冠せられた人物を繰り返し主役にする映画で、はて、小津は何を描いていたのか。壊れ行く世界とそれにひっそり耐える私でしょう。私にとっての世界は、まずは家族。その家族は、どんなに修繕しようとしても、親や配偶者や子供が逝ったり結婚したりして、はかなくなってゆく。それにしんねりと耐え続け、破局の一歩手前に踏みとどまっている私が、小津映画における平山さんの系譜なのです。

そんな平山周吉をわざわざ筆名にするということは、壊れ行く世界に耐える私として人間を解明するのが、著者の常なる主題であるとの意思表明ではないでしょうか。実際、著者はこれまでの仕事で、昭和天皇や藤田嗣治を扱い、彼らを、壊れ行く世界に耐える私として、見事に描き出してきました。そして今回は江藤淳です。

江藤は天下国家に物申す論客として、私共に強い印象を残しております。しかし、文芸批評家としての江藤がこだわったのは、いかにも公を背負った森鴎外ではなく、私の権化のような夏目漱石であり小林秀雄でした。また、江藤ほど私の一文字を、文章の題名、本のタイトルに入れたがった人も珍しいでしょう。『アメリカと私』、『犬と私』、『文学と私・戦後と私』、『妻と私』。江藤の私は江藤自身がもう書き尽くしている。そうとも見えます。でも、本当の私を素直に書く文章家がどこに居るでしょうか。自分が本当は何に耐えているか。そんなことを書くはずがない。真の物書きは煙幕を吐き続けて死ぬのです。

ここに探偵が登場しなくてはなりません。平山周吉は名探偵なのです。しかもしぶとい。『刑事コロンボ』を思い出さずにはおれません。江藤の書き物の些細な矛盾をつき、微妙な隠蔽に気づき、関係者へ聞き込み、新資料を発掘して、江藤を追い詰めて行く。その執念の凄まじさ。甚だ乱暴に読み破らせてもらえるならば、平山探偵は、江藤の思想と行動を、壊れ行く妻に耐える私が壊れ行く国家に憤る私に転轍されるプロセスとして、しっかり見届けています。小津映画を知る人ならではの人間への迫り方が、江藤という私の秘められた構造をついに解き明かした。脱帽です。

「戦後」日本人の長大な「自画像」

関川夏央

一九六二年八月、江藤淳はロックフェラー財団の招きでアメリカ留学の途についた。その六十二年前の漱石と違うのは慶子夫人を同伴したことである。

ロスアンゼルスに着くと夫人がはげしい腹痛を訴えた。あいにく労働祭の休日で病院を探すのにひどく苦労した。病人は「悪」とみなすアメリカの「適者生存」の素肌に触れた思いがして、闘う気概を持った。

その少し前、急遽サンフランシスコに行ったのは、日本の週刊誌に頼まれ、十日ほど前、小型ヨットで三ヵ月かけて太平洋単独横断に成功した堀江謙一青年にインタビューするためであった。

「ほとんどひとりのジュリアン・ソレルが目の前にあらわれたよう」と二十九歳の江藤淳は二十三歳の堀江謙一を描写した。

「(目の)輝きは頭のよさを、よく変る表情はぬけめのなさを、(目の)動きは内心の落着きのなさをあらわし」「しかも、ある瞬間には、はっと胸をつかれるような虚無的な、さびしそうな目をすることもある」

それは、「眼にふれる一切のものを批評してゆく」「猛禽」のような若い江藤淳の、期せぬ「自画像」であった。それでいて、あるいはそれだからこそ、江藤淳は堀江謙一の冒険の成功を信じなかった。何かトリックがあるのでは、と強く疑った。

江藤淳のように優秀ではなく、働き者でなく、またここまで過剰防衛的でもない私たちだが、この本『江藤淳は甦える』にえがかれた彼の肖像は、やはり「戦後」という時代を生きた日本人全体の「自画像」なのではないかと思うところがあった。

平山周吉氏が、文芸評論家の生涯を文芸評論的ではなく、むしろジャーナリスティックに記述したこの評伝は長い。千五百枚ある。ページを繰っても繰っても、江藤淳の濃厚な疾走はつづいている。しかし、それでもまったく退屈しなかった。

二〇一九年の暑い夏は、ときに痛みを感じつつ、この人の六十六年七ヵ月の生涯への尽きせぬ興味とともに怒濤のように過ぎ去った。おそるべき体験であった。

評伝作者が飲み込んだもの

堀江敏幸

評伝というジャンルは、対象となる人物が書いた作品のなかの言葉ひとつひとつに立ち止まる文芸批評的な側面と、人物そのものに焦点を当てていく事実の積み重ねからなるジャーナリスティックな側面とのバランスによって、色合いを大きく変える。あるいはこう言い換えてもいい。文芸批評家が内面から捉えた人物像とジャーナリストが外から捉えた人物像とではその輪郭が異なる。本文だけで七〇〇頁を超えるこの大冊は後者の形に近い。しかし江藤淳という対象の身に起きた事柄を粘り強くならべていくことによって、それらが著作のすべてにほぼ直接的な影響を及ぼしていることがしだいに明らかになっていく。全篇に漲る熱気が、その行程を支えている。

平山周吉氏は、平成一一年七月に江藤淳が自死したその日、死のわずか数時間前に『幼年時代』の連載第二回の原稿を受け取った編集者である。奇縁というにはあまりにも重いこの事件が冒頭に置かれているのは当然だが、本書が江藤淳の、いわば謎を解き明かすだけでなく、平山氏自身がこのとき何を身体のなかに埋め込まれてしまったのかを見極めようとする試みだと読んだ。あえて言えば、それは一種の時限発火装置のようなもので、複雑な配線を解きほぐし、起動を解除しなければ、書き手自身が何かに喰われてしまう、そういう焦りに似た切迫感もある。先に述べた熱気には、負の意味も含まれているということだ。

優秀だが鼻っ柱が強く、自分が中心にならないと我慢できないような性格、力ある者に寄りそい、知を吸収しながら、教育的な態度を示されたとたん切り捨てる高慢さ。それでいて、ある種のコンプレックスにも苛まれている。生年を公には一年遅くしていたことも、そのあらわれのひとつだ。引け目を感じる相手はその都度変わるが、すべてを集約したのがアメリカという存在だったこと、そして妻との関係もアメリカを介して変化したことなどが示されるにつれて、小島信夫の小説を評価し、《自分語り》を多用した理由も、ひいては検閲問題にながくかかわったわけもわかってくる。少し背伸びして胸を反らせ、小さな《私》を実際より大きく見せようとする江藤淳の姿が浮かび上がる。物事と物事のあいだに空白を入れることができなかった批評家の、「疲れるってことが日本なんですよ」という台詞にこめられた昭和から平成初期にかけての時代の意味をも、本書は証してくれた。

三体問題

養老孟司

評伝が候補作になると、いつも困る。面白いのはいいのだが、書かれている人物が面白いのか、書いている著者が面白いのか。自分に合った対象を選ぶのも、才能のうちかもしれないし。

さらに書かれている人物が直接に知っている相手だと、違和感が生じることがある。でもこれは客観的な評価ではない。つまり評伝は、主題となる対象である人物、著者、それに加えて評者という、三体問題、トリレンマになってしまう。だから私の場合、評伝の批評は、しばしば途中で投げてしまうことになる。物理学では三体問題は厳密な解がないという。生物学なら、擬態である。擬態にはモデル、真似している側、それを擬態だと見ている観察者の三者がある。擬態も長年考え続けているが、はかばかしい解答が出ない。

江藤淳を対象にするなら、二つの方法がある。書かれた作品のみを扱うか、人物像を描くか。本書は後者である。1500枚、ジャーナリズム、猥雑といった言葉が選考の席上で出た。長いということは、当然詳細が書き込んである、ということである。そこまで追究する、江藤淳という対象への強い関心と情熱にまず脱帽した。本書を読みながら、自分は他人の人生にあまり関心がないのだなあ、と同時に痛感することになった。

著者はおそらく江藤淳の最後の原稿を受け取ったのである。運命というか、それが評伝を書く大きな動機になった。思い出したくないことなのだが、私の中では江藤淳はただちに西部邁につながってしまう。二人の類似点を挙げれば、いくつもある。しかしそうした比較には論理的な意味はない。類似点も相違点もじつは無限に列挙できるからである。ただ私の中では、両者ともまだ死者にはなっていない。江藤淳がなんと言うだろうか。そんなことを時々想いながら、この大作を読ませていただいた。

この記事をシェアする

「小林秀雄賞」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら