第五章 戦時下の弾圧

第二次世界大戦が始まった時点では旗色をはっきりさせていなかったヴァルガス政権も、日米開戦翌月の1942年1月には、連合国陣営に加わることになります。ブラジルの議会には親米派の議員が多くいますし、ヴァルガス政権としても工業化を進めるにあたりアメリカの支援を受けているという事情がありました。

こうして1942年1月28日、日伯は国交断絶します。直接の宣戦布告はなく、日伯の交戦もありませんでしたが、日本を含む枢軸国はブラジルの「敵性国」、そこからの移民は「敵性国人」となってしまいます。

日本移民からは「ブラジルの特高」と恐れられていた公安組織のDOPS(Departamento de Ordem Política e Social、直訳は「政治社会秩序局」。ただし当時の日本移民は「保安警察」「オールデン・ポリチカ」などと呼んでいました)は、枢軸国の言葉の使用や、枢軸国人の集会、国歌の斉唱や演奏などを禁止する取締令を発令します。

1942年2月2日にはサンパウロの日本人街、コンデ街に立ち退き命令が出され、2月11日には日本人の資産が凍結されてしまいます。アメリカの日本移民のように強制収容所に入れられることこそありませんでしたが、ブラジルの日本移民は従来の同化政策を超える厳しい弾圧を受けるようになるのです。

そのさなか、日本移民たちに衝撃を与える出来事が起こります。

1942年7月、交換船で総領事以下、日本の役人たちが帰国してしまったのです。交換船というのは、開戦で国交断絶した国に取り残された外交官や駐在員らを帰国させるための船です。中立国が手配し、戦時国際法により航行が保障されているので、これに乗れば安全に帰国することができました。

しかし当然のことながら20万もいる日本移民全員が乗れるわけではありません。乗れたのはごくごく一握りの役人や元役人、政府系の企業で重用されている人たちだけです。交換船は翌年1943年9月にも出ますが、これに乗れたのもごく少人数のみでした。

このとき、ブラジル生まれの二世も含めれば20万人を超えていた一般の日本移民は、敵性国となったブラジルに取り残されることになります。

なお、この交換船に乗れるのに乗らなかった人物が3人だけいました。宮腰千葉太、古谷重綱、多羅間鉄輔──と、名前を挙げてもほとんどの読者はピンとこないかと思いますが、みな元は外交官などを務めていた外務省の官僚で、退官後に来伯し、様々な仕事をしていた人たちです。

この3人のうち宮腰千葉太について少し詳しく紹介します。

宮腰千葉太はブラジルでは移民会社『海外興業株式会社(海興)』の支社長を務めていました。この会社は半官半民の国策企業で、1920年以降、ブラジル日本移民の輸送事業を一手に引き受けていました。言わば日本移民をブラジルに連れてきた会社です。その支社長だった責任感から、宮腰は自分だけ祖国に帰るわけにはいかないとブラジルに残りました。ところが彼は一回目の交換船が出た直後、DOPSにより収監されてしまいます。

ブラジル当局にとって、彼のような影響力のある敵性国人は治安上の不安要素でしかなかったのです。他にも立場的に交換船には乗れなかったけれど、商業などの分野で活躍し有力だった日本人が次々に収監されました。

この宮腰はのちに起きる抗争時にきわめて重要な役割を果たすことになります。小説『灼熱』にも宮腰をモデルにした大曽根周明というキャラクターを登場させているので、よかったら確かめてください。

さて、こうして敵性国人となったことで、ブラジル国民が日本移民を含む枢軸国人に向ける目もどんどんと厳しくなってゆきます。宮腰が投獄される直前の1942年8月15日には、サンパウロで反枢軸デモが行われ20万人が集まりました。ブラジルの新聞にも「日本人が反乱を起こすぞ」といった趣旨の日本移民脅威論が載るようになります。

煽られたブラジル人による枢軸国人への暴行事件や、焼き討ちも起こるようになります。被害者が事実を隠したことで事件化されず、公的な移民史にも残っていないことですが、日本人女性を狙ったレイプ事件が起きていたという証言もあります。

1942年9月6日には、コンデ街での第二次立ち退きが行われ、これで日本人街としてのコンデ街はほぼ消滅しました。

さらに1943年7月8日、港町のサントスで突然、枢軸国人に対して24時間以内の立ち退き命令が降されます。サントス港から出航したアメリカの商船2隻とブラジルの貨物船3隻がドイツの潜水艦に撃沈させられたことで、スパイによる情報伝達があったと疑われ、枢軸国からの移民はもれなく港の近辺から追い出されることになったのです。

こういった立ち退きの際、枢軸国人の私財や不動産はそのまま当局に押収されました。たとえばかつて日本語学校とサントスの日本人会の拠点を兼ねていた建物もこのとき押収され、陸軍の兵舎にされてしまいました。

こうした弾圧の中、日本移民の企業や団体も次々潰されてゆきます。宮腰千葉太が支社長を務めていた『海興』も業務を停止します。

ただし農産物の流通を担っていた産業組合だけは、理事の名義をブラジル人に変えることで、存続を許されました。もうこの時点でサンパウロ州の農業は日本移民抜きには成立しなくなっていたのです。名義上、ブラジル人が理事になりますが、実務は日本人が担います。当局の弾圧で邦人社会がぼろぼろになる中、産業組合だけは辛うじて力を保ち続けました。

このような弾圧下で、都市部のインテリ層や、ブラジル人を理事に迎えた産業組合に従事する人たちは、ブラジル当局と折り合いをつけ上手くやっていこうとします。しかしそういった層は日本移民全体からすれば一握り。地方の殖民地で暮らす大多数は、弾圧への反発からより強く「日本人」であることを内面化してゆくのです。簡単には帰ることが出来なくなったことで遠隔地ナショナリズムはますます強まり、祖国は神格化されていったのです。

このような状況下で、ポルトガル語が不得意な日本移民にとって祖国の戦争の情報を得るほぼ唯一の手段となったのが、海を越えて日本から届く短波ラジオ。日本放送協会(のちのNHK)の海外放送ラジオ・トウキョウでした(ブラジルの殖民地では「東京ラジオ」と呼ばれることが多かったようです)。

ラジオ・トウキョウは海外向けのプロパガンダ放送で様々な言語で日本の主張を流すのですが、在外邦人向けに日本語でいわゆる「大本営発表」も流していました。

現実の戦況は1942年の中頃から攻守が入れ替わり、日本は劣勢に立たされるようになります。しかし「大本営発表」が日本優勢の虚偽の放送を続けていたのは現在では広く知られているとおりです。

日本移民の大半はポルトガル語がわかりませんから、これを鵜呑みにしました。神格化された祖国からの放送ということや、誰も出征せず戦死も空襲もないブラジルでは疑うための材料が日本本土よりも少なかったという事情もあります。

当局の目を盗み、この大本営発表を元に、時局情報として日本の優勢を伝えるビラをつくり配る者や、自前の機材で日本移民向けの草の根ラジオ放送をする者もいました。

一方でポルトガル語がわかりブラジルの報道にも接していた少数の人々から、本当は戦況が厳しいらしいといった噂も流れてきます。多くの日本移民は「ブラジルの報道はアメリカのプロパガンダだ」とこれを否定しましたが、おそらく潜在的な不安は広がっていました。

大本営発表では「全滅」を「玉砕」、「撤退」を「転進」と言い換えていたのは有名ですが、これらをすべて信じても、戦線がどんどん後退し日本本土に近づいていることはわかってしまいます。

日本移民の不安が窺いしれるエピソードに「

1943年の半ば、マリリアという町の殖民地で人頭獣身の奇形児〝件子〟が生まれ、「今年中に戦争はすむ。無論、枢軸側の大勝利であるぞ。そしてブラジルには戦後疫病がはやる。よって件のごとし!」と叫び息絶えた──という噂が広まったのです(本記事掲載時の原稿に誤りがございましたことを読者の方からご指摘頂きました。内容を確認の上、該当部分を2021年10月13日に訂正いたしました)。

こういった怪しい話が広まるのは、弾圧のストレスと不安ゆえのようにも思えます。またこの噂の出所がマリリアというのも非常に興味深いところです。

この町はパウリスタ延長線という鉄道の沿線にあり、サンパウロからはおよそ370キロほども離れているのですが、ここは日本移民による過激な愛国運動が盛んだった土地でもあるのです。

第六章 敵性産業撲滅運動

当局からの弾圧への反発からか、主に奥地の殖民地では日本移民による愛国運動が盛り上がります。各地に愛国団体ができて、女性たちによる愛国婦人会も結成されます。殖民地によっては、すでに国交が断絶しているにも拘わらず、いつか祖国に送るのだと慰問袋や千人針、国防献金まで集められていました。

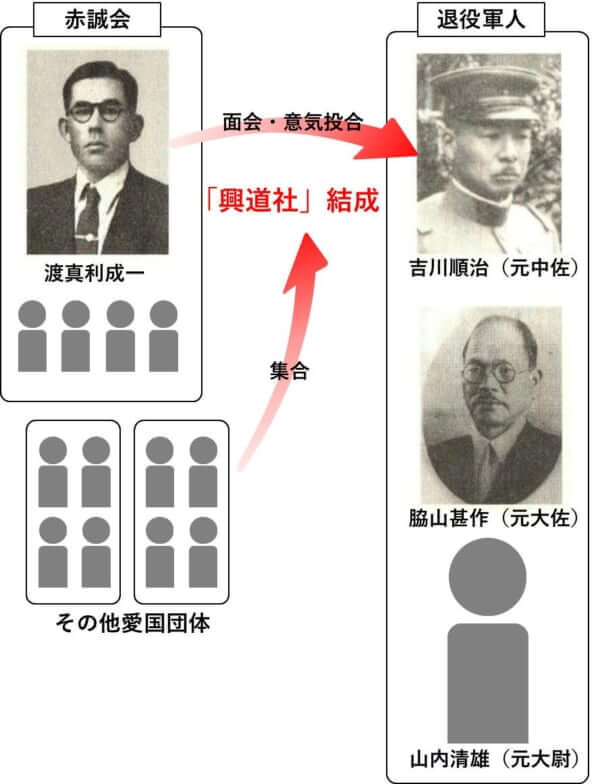

“件”の噂が流れたマリリア近郊でも「赤誠会(赤誠団とも)」という団体が結成されました。この団体の中心にいたのが、元日本語教師の渡真利成一という男です。

渡真利はちょうど“件”の噂が邦人社会に広まりつつあった1943年7<月、サンパウロを訪れ、元陸軍中佐の吉川順治と面会します。

当時の邦人社会では元軍人は大変に尊敬されています。中でも吉川は、元将校であるばかりか、日露戦争のときには、敵地での単独行動中に遭遇した10名余りのコサック兵とたった一人で戦い半分近くの敵を斬り伏せ、生還したという武勇伝の持ち主でした(頭にはそのときの傷が残っていたそうです)。

宮腰千葉太のように、実務的な仕事を担うのとは違った意味で、精神的な支柱となる有力者です。

渡真利はその吉川への尊敬と、おそらくは団体の勢力拡大の目的もあり、面会したのでしょう。その場で「赤誠会意見書」なる文書を手渡します。これに吉川は大いに感銘を受け意気投合したといいます。

やがてこの渡真利の赤誠会の他、いくつかの愛国団体が集まり、また、吉川の陸軍士官学校の同期である、元大佐の脇山甚作、元大尉の山内清雄も加わり、『興道社』という新たな団体が結成されました。

退役軍人の中で最も位が高かった脇山が社長に推挙されますが、彼はこれを辞退します。実は脇山は有力な日本の元軍人ということで、太平洋戦争勃発直後からずっとブラジル当局に拘束されており、この年、ようやく釈放されたのですが、まだ警戒・監視されているような状況でした。

そこで元中佐の吉川が社長に、元大尉の山内が副社長の座につきます。

いきなり、多くの読者にとっては馴染みがないだろう人名が次々と出て来て恐縮ですが、ここで名前を挙げた人物は、のちの抗争でもキーマンとなる人々です。

ここでは渡真利成一という男が中心となり、有力な退役軍人3人を引き込み『興道社』という愛国団体が結成されたということを把握してください。

吉川はじめ3人の退役軍人は団体の代表として持ち上げられますが、みな老齢です。実際の団体の運営は渡真利ら若い団員が担いました。

彼らが取り組んだのが「敵性産業撲滅運動」です。

太平洋戦争勃発以降、枢軸国との交易が途絶えたためブラジルでは農作物は全般的に価格が上がります。中でも生糸と薄荷は、開戦前の数十倍にも価格が跳ね上がりました。そんな中「生糸と薄荷はアメリカに輸出されて軍事物資になっているから値上がりしている」という噂が持ち上がります。

生糸はパラシュートの材料になっている、薄荷は湿布薬の他、ニトログリセリンの威力を高めたり、毒ガスを強化したり、エンジンの冷却に使われている、などと言われました。ニトロや毒ガス、エンジンの話は完全なデマです。薄荷にそんな効能はありません。しかし高名なドイツ人科学者がそう言っているなどと信憑性を高める尾ひれがつき、日本移民の間で広まりました。

そして生糸と薄荷の生産は敵国アメリカを利する「敵性産業(利敵産業とも)」と言われるようになるのです。

いくつかの殖民地では、薄荷畑が荒らされたり、生糸をつくる養蚕小屋が放火されたりといった焼き討ち事件が起きました。

実のところ、生糸と薄荷に限らずコーヒーや綿など当時の日本移民が生産していた作物は多かれ少なかれアメリカに輸出されていました。なのに生糸と薄荷だけが「敵性産業」とされた背景には、これらは日本移民の中でもごく一部しか手がけておらず、派手に価格上昇をしたことにより嫉妬を買ったからだと考えられます。

興道社はこの気運に乗るようにして敵性産業撲滅運動を展開しました。具体的には、敵性産業撲滅のパンフレットを撒いたり、地方を行脚し薄荷栽培や養蚕をやっている農家を説得して回ったりしました。ただし、団員の中には拳銃を持っていた者がいたので説得と言うよりも脅迫に近かったのかもしれませんが……。ともあれ、そういうことをやっていました。

そうこうするうちに、ブラジル当局が日本移民が日本移民の農家を焼き討ちしていることを把握します。そして1944年8月、『興道社』の社長を務めていた吉川が逮捕、収監されてしまうのです。

『興道社』は直接、焼き討ちをやったわけではありません。『興道社』が結成される前からすでに噂は流れており、焼き討ちは発生しています。もっとも、脅迫じみた説得やパンフレットを撒くなどの活動は火に油を注ぐようなもので、『興道社』が更なる焼き討ちを誘発した可能性はあります。パンフレットには社長として吉川の名前が記載されており、言い逃れは難しい状況でした。

こうして逮捕されたこともあり、敵性産業撲滅運動を吉川が指揮していたというイメージが固まり、そう書かれている資料もあるのですが、証言の掘り起こしや研究により、現在では吉川はとばっちりで逮捕されたのではないかという見方が有力です。

先に『興道社』の運営は渡真利ら若い団員が担ったと書きましたが、おそらく吉川ら退役軍人たちは敵性産業撲滅運動のことを詳しく知りませんでした。

3人の中で最も位が高かった脇山甚作は、バストスという町で産業組合の理事長を務めていました。が、実はこのバストスは養蚕が盛んで産業組合でも生糸の生産に力を入れていたのです。そんな脇山が養蚕を撲滅する運動に賛成したというのはまずあり得ないですし、吉川と山内も、脇山に迷惑がかかる運動に賛成するとも考えられません。また、吉川の親族の証言によれば、当時、吉川の口から敵性産業の話題はまったく出てこなかったというのです。

『興道社』の実務を担った渡真利たちは、吉川たちの名前を看板として使いつつ、詳細は知らせず敵性産業撲滅運動を展開していたというのが実態と考えられます。

第七章 臣道聯盟の結成

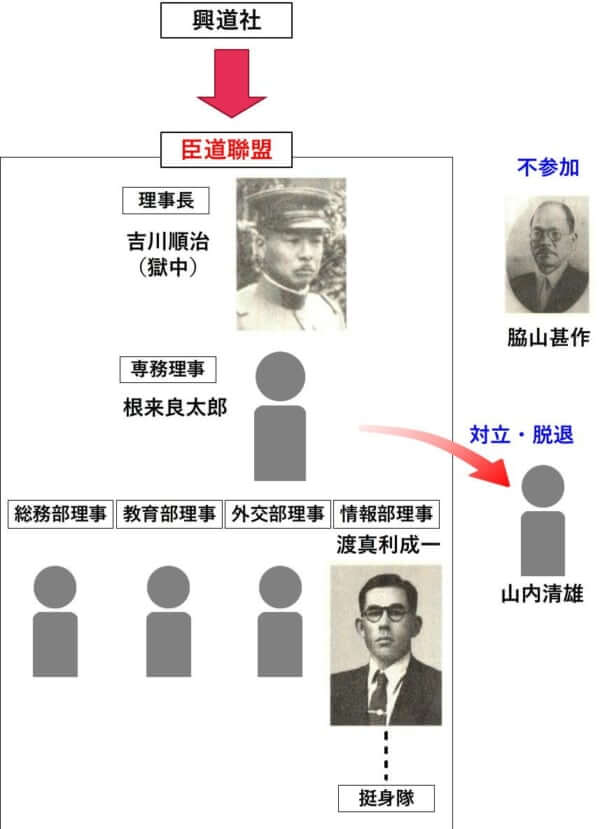

吉川順治が投獄されたのち『興道社』は、副社長の山内清雄を代表として活動を続けるのですが、1945年5月に『臣道聯盟』と名前を変えて新たな愛国団体として活動してゆこうということになります。

このとき『興道社』に名を連ねていた元大佐の脇山甚作は体調不良もあり不参加となります。

現代の私たちは間もなく日本の敗戦によって戦争が終結することを知っていますが、当時の日本移民はそんなことは知りません。多くは日本の必勝を信じています。ただし、第五章最後に書いたように不安はあったと思われます。硫黄島の玉砕や連合国軍の沖縄上陸は、ラジオ・トウキョウを通じて伝えられていましたし、少数とはいえブラジルの報道に触れている人もいました。この時期の日本移民の愛国運動の盛り上がりには、この不安の裏返しの部分もあったと考えられます。

ともあれ、終戦のおよそひと月前、1945年7月、『興道社』を母体とした新団体『臣道聯盟』が正式に結成されました。

このとき『興道社』設立の立役者だった渡真利成一が、またしても活躍(暗躍?)をします。

渡真利は獄中の吉川に面会し、『臣道聯盟』の代表である理事長に就任するよう要請したのです。吉川はこれを了承しました。

このとき渡真利は、吉川が獄中でしたためた『吉川精神』と呼ばれる文書を持ち帰りました。

その内容をざっくり要約すると「戦争が終わった暁には、在伯邦人は大東亜共栄圏に帰るべきだ。その日がくるまで教化訓練に努めるべし」というものです。しかし「ブラジルの文化程度は低い」「ブラジル生まれの人間は知能が低い」「ブラジルで長く暮らすと退化しかねない」といった趣旨のことも書かれており、現代の感覚で読むときわめて差別的と言わざるを得ません。

けれど当時の日本移民、中でも愛国運動に関わるような人たちには刺さる内容でした。

もともとアジア人差別の土壌があるブラジルで、「敵性国民」となった日本移民は、弾圧と差別にさらされていました。その中で、日本人の方が優れていると言わんばかりの『吉川精神』の主張は、心地よいカウンターだったはずです。そして日本が戦争に勝った暁に建設される大東亜共栄圏は、一種の「約束の地」と思えたのではないでしょうか。

ただし、実はこの『吉川精神』は、本当に吉川が書いたのか怪しい部分があります。というか、渡真利が書いた可能性がきわめて高いのです。その強力な傍証となるのが、のちに当局に押収される渡真利の日記です。これによると『吉川精神』が書かれるより前、『赤誠会』時代に渡真利はよく似た文章を書いているのです。渡真利が『吉川精神』の全文を書いたのか、草稿を書き吉川が手直しをしたのかはわかりませんが、この文書の成立に深く関与していることは間違いないでしょう。

そして渡真利は『臣道聯盟』の組織作りにおいても主導権を握ります。日本の大政翼賛会を手本にした組織構造をつくり、理事長に次ぐナンバーツーの立場である専務理事に『興道社』のメンバーでもあった根来良太郎という男をすえました。

この根来は三菱財閥がブラジルにつくった「東山農場」の技術者だった人物です。彼は第五章で触れた交換船に乗るため手を尽くしたのですが乗れませんでした。このことで鬱屈を抱えたとも言われていますが、『臣道聯盟』の中では人望があったようです。また渡真利自身は情報部理事という幹部の座につきます。

理事長の吉川は獄中におり実際の活動に関わることはできませんから、実権は根来と渡真利が握ることになります。有り体にいって牛耳りました。『興道社』では副社長だった山内清雄は、この渡真利・根来体制に反発し、のちに脱退してしまいます。

前章で『興道社』の敵性産業撲滅運動は退役軍人たちの与り知らぬところで行われたと述べましたが、『臣道聯盟』でも、吉川は獄中、脇山は不参加、山内は脱退という形で、退役軍人たちは組織から遠ざかり、組織は渡真利成一と根来良太郎によって動かされてゆくことになるのです。

上の組織図はやや簡略化したもので『臣道聯盟』にはもう少しいろいろな役職がありました。地方につくられる支部も組織化されました。

渡真利成一の配下にある「挺身隊」というのは、主に若い隊員により構成されていた特別部隊です。この挺身隊が何をしたのか、あるいはしなかったのかは、『臣道聯盟』と抗争の関わりの核心と言える部分なので、のちに詳述します。

(第4回はこちら)

-

-

葉真中顕

はまなか・あき 1976年東京都生まれ。2013年『ロスト・ケア』で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、作家デビュー。2019年『凍てつく太陽』で大藪春彦賞および日本推理作家協会賞を受賞、2022年、『灼熱』で渡辺淳一文学賞を受賞。他の著書に『絶叫』『コクーン』『Blue』『そして、海の泡になる』『ロング・アフタヌーン』などがある。

この記事をシェアする

「封印された分断 ブラジル勝ち負け抗争――小説『灼熱』刊行記念」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 葉真中顕

-

はまなか・あき 1976年東京都生まれ。2013年『ロスト・ケア』で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、作家デビュー。2019年『凍てつく太陽』で大藪春彦賞および日本推理作家協会賞を受賞、2022年、『灼熱』で渡辺淳一文学賞を受賞。他の著書に『絶叫』『コクーン』『Blue』『そして、海の泡になる』『ロング・アフタヌーン』などがある。

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら