読書日記は前回だけのつもりだったが、かんじんの4月6日(傘寿誕生日)にたどりつくまえに終わってしまった。だからどうというわけではないのですが、せっかくの機会なので、もう1回だけ、つづけさせてください。あいも変わらぬ日記まがいです。

*

4月1日(日)

わずかな縁があって、70年代の関西フォーク運動の流れをくむ(といってもいいのかな)『雲遊天下』というリトルマガジンを、毎号、送ってもらっている。

その最新号で中川五郎がチャールズ・ブコウスキーに触れているのに接し、つられて、かれの訳した『死をポケットに入れて』を本棚からさがしてきた。おなじ五郎さん訳なら『詩人と女たち』や『くそったれ! 少年時代』でもいいのだけど、この齢になって、かれの酒と女と喧嘩の日々につきあうのは、ちょっとしんどいのでね。

1991年、ブコウスキーが70歳のころの日記エッセイ。それが『死をポケットに入れて』で、その3年後、とうとうかれはポケットから飛びだした死とでくわす。私がこの本を最初に読んだのが、やはり70歳になるやならずのころだったから、笑いながらも身にしみて読んだ。なかんずく、すこしまえに使いはじめたパソコンとのジッタバッタの愛憎関係がおかしい。コンピュータと生死をともにせざるをえなくなった現代老人の悩みを、あのブコウスキー氏までが共有していたとは。

そして、こんど再読し、とくに感銘をうけたのがこの一節――。

人はどれぐらい食べて、どれぐらい糞をするのか? とんでもない量だ。おぞましい。我々は死んでとっととこの世から去っていくのにこしたことはない。我々が自分たちが大量に排泄するものであらゆるものを汚染しているのだ。

いまの私がこの一節を切実な笑いとともに読んだのは、便秘や頻尿になやみ、ときにトイレをあられもなく「汚染」してしまうじぶんの行状に、うんざりさせられているせい。

私にかぎらず、おそらく大多数の老人が、あいつもこいつも、程度の差はあれ、こうした糞尿問題に直面しているにちがいない。大きな病気で入院したりすればなおさら。そこでの糞尿処理のやっかいさは、脳梗塞で長期入院した小林信彦氏の『週刊文春』の連載コラム「本音を申さば」を読めば、いやというほどよくわかる。ひとごとではないよ。小林さんの毎日がまもなく私のそれになるであろうことは、ほぼ確実といっていいのだから――。

と閉口しながらも私は、これまたしばらくまえに再読した鶴見俊輔の『アメノウズメ伝』に、こんな一節があったことを思いだしていた。

『古事記』を読みかえす時、もどってくるのは、その糞尿の世界である。(略)糞尿にまみれて死滅するのは、私自身の未来であるだけでなく、人間共同の未来でもある。(略)涙からうまれた神、尿からうまれた神、アカからうまれた神、それらがつくりだす神々の世界は、私たちの未来にも待っている。

鶴見さんの場合、こうした考え方の底には、戦時中に徴用され、なんどか乗った輸送船の甲板に汚物が流れだし、この「青空の下に悪臭のあふれる人間界」のほうが「殺したり殺されたりするより」「ずっといいではないか」と感じた体験があったらしい。

すこしちがう気もしないではないが、ブコウスキーも鶴見さんも、じぶんと人類の未来に壮大な「糞まみれの世界」を見ている点ではおなじ。といって、さほどなぐさめになるわけではないが、両者をかさねて大笑いするぐらいのことはできる。そういえば、金子兜太には「長寿の母うんこのようにわれを産みぬ」の句があるし、深沢七郎にも『生まれることは屁と同じ』という対談集があった。

4月3日(火)

松山巌の編んだ須賀敦子の長大な「年譜」をベッドで読みはじめ、読み終えたら窓のそとが明るくなっていた。だから夜を徹しての読書。わがことながらおどろいた。老いて「ぽつぽつ読み」の人となって以来、もしかしたらこれははじめての体験かもしれない。

1992年の春、御茶ノ水駅前の丸善で、でたばかりの『コルシア書店の仲間たち』という本をみつけ、荻窪のアパートにもどる中央線の車中で読みはじめた。

それが須賀の本と出会った最初で、つよい印象をうけ、以後もたいていの本は読んだから、私より9歳上のこの方が生きてきた道筋の見当ていどはつく。でも、なぜそういう道筋になったのかという詳細ないきさつまでは知らない。このまま死んでしまうのはざんねん。生きているあいだに、もっと正確なところがわかればいいのだが……。

そうぼんやり思っていたら、たまたま『須賀敦子全集』の最終巻に松山さん作成の年譜のあることを知り、さっそく河出文庫版を買ってきた。

文庫にして約200ページ。これだけで優に1冊の本になるほどの力作で、下段に組まれた懇切な注釈と相まって、須賀敦子という無類の文筆家の69年にわたる生涯を、あっけにとられるほどのこまかさでたどってみせてくれる。

もちろん年譜だから、思い入れや批評のたぐいはなし。ひとりの人間の一生に起きた事実を大小を問わず時系列で順々にしるしてゆく。ただそれだけのことなのに――いや、だからこそなのだろう。そのことが私のような半幽霊の枯れ果てた想像力をかきたて、徹夜の読書に走らせてしまう。そういう力があるし現にあった。とすれば年譜はたんなる参照ツールではない。伝記や小説とならんで、それだけで自立したもうひとつの表現の手法にもなりうるのだ。

たとえば――。

1953年にパリに留学した上層中産階級の若い女性が、その7年後、なぜミラノで、カトリック左派(閉鎖的な教会制度に異をとなえ、そとの民衆世界にそれを開放する)の知識人がつどうコルシア書店の運動に加わり、70年代はじめに、なぜそこから離れざるをえなくなったのか。

あとからふりかえれば必然のプロセスとも見える。しかし年譜を読みすすむにつれて、つまりは時間の流れにそって彼女の人生を微細にたどってゆくと、じっさいには私たちの人生と同様に、いくつもの偶然のできごと(とりわけ多くの人びととの出会いと別れ)が複雑にかさなってそうなったのだということが、手にとるようにわかってくる。

偶然の出会いは人だけでなく、本とのあいだにもあった。一例をあげると、1947年、18歳の須賀が聖心女子学院高等専門学校にかよっていたときの体験として、「このころから訳されはじめたヨーロッパのレジスタンス文学を読み、強い感銘をうける」という記述がでてくる。

「このころ訳された」というと、これはおもにクロード・モルガンの『人間のしるし』やヴェルコールの『海の沈黙』などの、ナチス・ドイツ占領下での地下出版の活動から生まれたフランスのレジスタンス小説をさすものと思われる。ただし日本語訳はどちらも50年代初頭に岩波現代叢書で刊行されているから、年譜にいう「このころ」よりはすこしあと。私も高校生のころに読んで「強い感銘」をうけた。私だけでなく友人たちもきそって読んでいた。ようは須賀さんから私たちまで、戦後まもないころの若者にとっての必読の書と見なされるようになっていたのだと思う。

そして同時期のフランスでさかんになったカトリック左派の運動に刺激され、かつての若いレジスタンス仲間がイタリアのミラノで開設したのが、ほかならぬコルシア書店だった。つまりはそういうこと。いくつもの偶然の出会いのはてにこの書店にたどりついたのは、須賀さんにとって、ほとんど奇跡的といってもいいほどの幸運だったのである。

その運動が70年代にはいるや、いっそう若い世代(日本でいう全共闘世代)によって「なまぬるい」とか「時代おくれ」とかはげしく批判され、くるしい内輪もめがはじまる。結果としてコルシア書店は急速に終わりへの道をたどり、須賀さんは日本にもどった。そしてそれから20年ほどの時間がたち、1993年、こんな1行が年譜にしるされることになる。

――〔教えていた大学が〕夏休みに入ったころ、広尾の都立図書館でクロード・モルガン『人間のしるし』をほぼ四十年ぶりに再読する。

なぜこの時期に彼女はわざわざ都立中央図書館まで足をはこび、むかし読んだレジスタンス小説を読みなおそうと思い立ったのかしらん。年譜にはそれ以上の説明はない。だからこそ読者としての私は、そこから私なりの物語を自由につむぐことができる。年譜ならではのたのしみ。きっとこれからは、この年譜が私にとっての松山巌の最高傑作ということになってゆくのだろうな。

4月5日(木)

さきに紹介した『雲遊天下』最新号に、中川五郎や友部正人や大塚まさじや豊田勇造とならんで、3歳上の私の友人、田川律が「私立探偵キンジー・ミルホーン」という文章をよせている。

女性探偵キンジーの生みの親、スー・グラフトンが77歳で死んだ。そんな「悲しいニュース」にはじまり、キンジーにかぎらず、かねがね私は「狭い一部屋を事務所にして、事件を引き受けて走り回る普通の探偵が気に入ってた」のだが、と田川さんはいう。

〔近ごろの〕シリーズもので気に入らんのは、ちょっと売れてきたらすぐ事件を国際的陰謀にしてまうことや。スカーペッタのシリーズがええ例や。国際的陰謀になった途端に興味が薄れてまう。なんでやろ? 身近な事件がええねやろか。〔私は〕どこまでもマイナーやねな。

スカーペッタとは、パトリシア・コーンウェルの人気シリーズの主人公で、女性検屍官のケイ・スカーペッタ。最初のほうの何冊かは、私も妻や娘が持っているのを借りて読んだ。中年の男女関係もふくめて、どちらかといえば渋めのシリーズだと思ってたがね、ふうん、あれがいまはやりの「国際的陰謀」小説に色目をつかいはじめたのか。そりゃあ、田川さんがげっそりするわけだよ。

年期をつんだ舞台監督にしてフォークやロックの音楽評論家。それが田川さん。しかしかれには海外ミステリの熱烈な読者というもうひとつの顔があり、そんなかれにおそわって、私もひところ、マイクル・コナリー、マイケル・リューイン、ビル・プロンジーニ、サラ・パレツキー、ロバート・パーカーといった作家たちの手になる、「狭い一部屋を事務所」にしたしがない探偵たちの物語(いわゆる現代ハードボイルド)を、けっこうまめに読んでいたのです。

その田川さんが、いまや予想もしていなかった海外ミステリばなれを強いられている。いやいや、他人事ではないぞ。私だって、以前はあれほど熱心に読んでいた新しい海外ミステリを、ほとんどまったく読まなくなっているのだから。

その証拠に、ためしに手にとったピエール・ルメートルの『その女アレックス』や、つい最近では香港の作家、陳浩基の『13・67』など、その年のベスト10で満点級の絶賛作が、うまくたのしめない。「国際的陰謀」へのすりよりだけでなく、えげつない残酷描写とか、機械的に繰りかえされるどんでん返しとか、なにかと味がしつこすぎるし、しかも、そのしつこさがどんどん加速されてゆくように感じられる。

――でも、それは小説のせいじゃないよ。あなた方が読者として老耄化したというだけのことでしょう。

もちろんそのせいも大いにあるだろう。歳をとると酒量が激減したり脂っこい料理が苦手になるのとおなじ。そのことは私も否定しない。でも、それだけなのかな。ね、田川さん。とみに脚力を失ったわれわれが、ついに、さきを走る連中のあとを追いかけることができなくなった。ほんとにそれだけのことなのですかね。

4月6日(金)

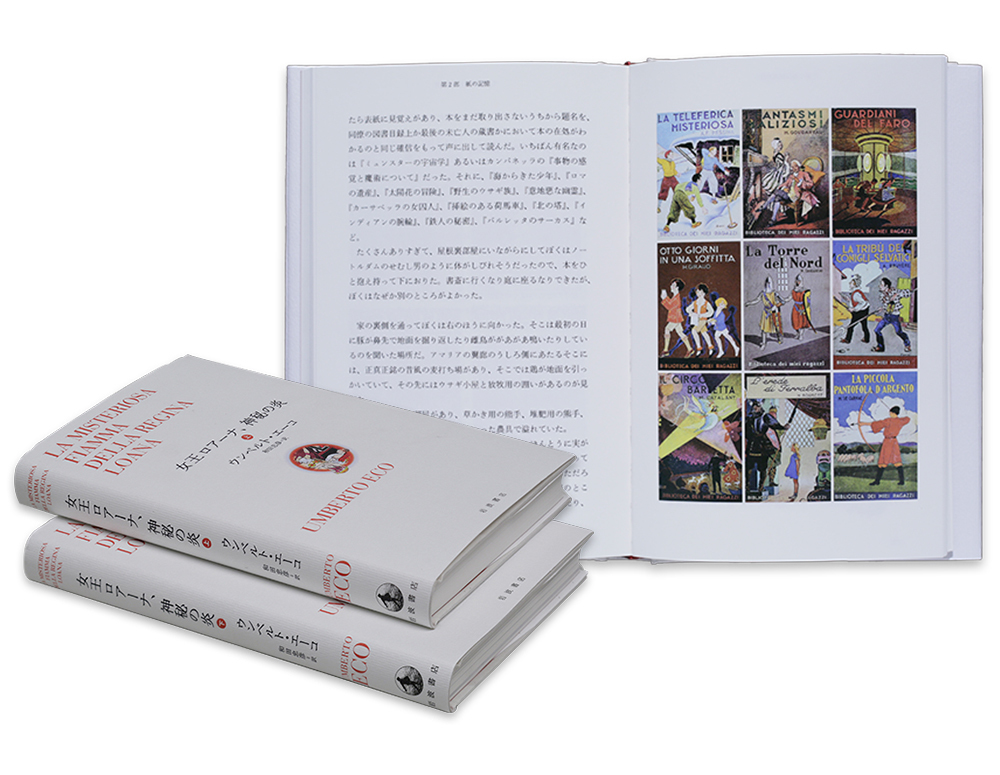

このところ買うかどうか迷っていたウンベルト・エーコの『女王ロアーナ、神秘の炎』を、とうとう買ってしまった。迷ったというのは、これが上下二巻の大冊で、あわせて五千円強、なのに読まないままになりそうな気がしないでもなかったので。

にもかかわらず買ったのは松山巌の「須賀敦子年譜」を読んだせい。この年譜によって、私は、かつて須賀が参加したミラノのコルシア書店や、彼女の敬愛する作家ナタリア・ギンズブルグの作品の背後に、大戦末期のイタリアにおける対ナチ・パルチザン闘争の体験があったことを知った。そしていくつかの書評によると、どうやらこのエーコの小説も、これとおなじ輝かしくも悲惨な体験に深くかかわっているらしいのだ。

で、買ってきました。そして「おや、またいつものお祭りがはじまりそう」と思った。

老来、時間に余裕ができたおかげで、なにか本を読むと、それに関連する本や映画や絵画や音楽などに、四方八方、めったやたらに手をのばす傾向がめだつようになった。それを以前、『百歳までの読書術』という本で私の個人的な「お祭り」と呼んでみたことがある。すなわち、

なにも知識の獲得を目的にしているのではないからね。それに目的にしようとすまいと、いまの私の頭では、こまかいことは一か月もすれば忘れてしまう。〆切りも試験もない。あくまでも私ひとりの知的なお祭りなので、何か月か熱中すれば自然に騒ぎがおさまる。

その後も、そんなお祭りを、気がつくと、大小ひっくるめて年に何度かやってきた。しばらくまえの伊藤比呂美や説経節「小栗判官」騒ぎもその典型的な一例。そして奇しくも、この「お祭り」読書という内なる騒ぎにはじめて気づいたのが、5年か6年まえ、おなじエーコの『薔薇の名前』を読んだときだったのです。

エーコは博識の学者小説家なので、かれの作品を読みこなすには、質量ともに、おびただしい予備知識が必要になる。

ところがその知識が、きちんとした勉強を一貫して敬遠してきた私には、まったくといっていいほど欠けている。そのせいもあって、いったんは読むのをあきらめた。でも、せっかく暇ができたのだから、ためしにもういちど挑戦してみるかと、中世ヨーロッパ史(宗教的な正統と異端の入り組んだ関係など)の勉強をしながら、半年ほどかかって、なんとかこの大作を読みおえた。おなじエーコの最晩年の作『女王ロアーナ、神秘の炎』を入手し、あれあれ、またお祭りがはじまったみたいと思ったのも、そのささやかな成功体験を思いだしたからにちがいない。

――60歳の誕生日を目前に事故で記憶を失った裕福な古書店主が、少年期をすごした祖父の古い館にとじこもり、子どものころ親しんだ雑多な品々(亡祖父のコレクションと、もしかしたらじぶんの宝物だったかもしれないもの)を手がかりに、うしなった記憶をとりもどそうとする。

その過去への探索行を、おもに大衆小説や漫画やブリキ玩具や流行歌のレコードからなる膨大な収集品(その多くはエーコがじぶんであつめたものらしい)のカラー写真をちりばめながら、往ったり来たり、ゆっくりとたどってゆく。そんな小説の上巻も終わりにちかく、いまはそこに、ムッソリーニのファシズム政権による統制が暗い影を落としはじめたところ。その行方はもし読み終えることができたら、そのときあらためて。

4月13日(金)

もう四半世紀まえのことになるが、『歩くひとりもの』という本でこんな意味のことを書いた。

――若いころは、世の中に老人というものがいて、かれらはかならず老人らしく考え、老人のようにふるまうのだと、なんとなく思っていた。ところが50歳をこえたというのに、いまも私は若いころとおなじく綿シャツにジーンズで暮らしている。それはまあいいとして、でも、はたしてこのさきは?

おそらく私は八十歳になっても同じ格好をしているだろう。杖をひいてデパートの男物売場をおとずれ赤いギンガムチェックの木綿シャツを買いこんでいるはずである。衣生活にかんするかぎり、私には、どうやらそれ以外の未来はないらしい。

そして、めでたく80歳。私にかんするかぎり、この予測はピタリと的中したようである。杖こそついていないけれども、いまも私は20代や50代のころと同じいでたちで、ふらふらと街を歩いているのだから。

でもこれは私だけのことで、おなじ時代を生きてきた同輩諸氏のふるまいや意見は、かならずしもそうでないかもしれない。そういえば、数日まえの新聞に、池内紀の『すごいトシヨリBOOK』という新刊本の大きな広告がのっていたっけ。池内さんは私の2歳下だから、いちおう同世代。よし、そいつでチェックしてみるか、と近所の本屋で1冊だけ残っていたのを買いもとめた。

目次を見ると、「おしゃれの楽しみ」という項目がある。さっそく読んでみると、歳をとって惨めになったじぶんの体を「衣服という第二の皮膚」でカバーすべく、つねづね私(池内さん)は服飾デザイナー川本恵子さんの、「年を取ったらなるだけ赤い明るいものを着ましょう」「本当のおしゃれというのは、郵便局へ行くにも着替えをする」というおしえにしたがっている、などとあった。

このかぎりでは、いつも妻にやかましくいわれていることだから、さしておどろくほどのことではない。ただし歴然たるちがいもある。たとえば「最近は、アメリカの L.L.Bean の服を愛用して」いるというような箇所――

L.L.Bean の日本の店は、中高年も狙ってる感じがしていて、だから、年寄りにも非常に親切です。平日の午前中なんて誰もお客さんいませんから、お店に行って、「たぶん買わないと思いますけど、知りたいから」なんて言って、「今、どういうのが、流行っていますか」とか、「いまの服の上に着るんだったら、どういうのがいいですか」とか聞くと、いろいろアドバイスをしてくれます。

えらいなあ、池内さん。おなじ高度経済成長(=消費社会化)以前の貧乏国・日本でそだったはずなのに、 L.L.Bean のようなハデな店を楽々とつかいこなすなんて、買物べたの私などにはとてもできませんよ。

そんな私にとってのすくいは、10年まえに亡くなった恵子さんの夫、川本三郎氏が、どこかで、それまでブランドものをえらんでくれていた妻がいなくなったので、いまはもっぱら「ユニクロ」にたよって暮らしている、と語っていたこと。川本さんは私より6歳下。なのに私とおなじく、自信をもって買えるのは、せいぜい本とDVDと汽車のキップぐらいらしいや。ハハハ、ならば私の赤いギンガムチェックやジーンズと、まったくおなじじゃないの。

それに、いまふうの気軽な身なりで暮らしているという点では、池内さんだって、私や川本さんとさしたるちがいはないのだ。

いまの日本では、「口をへの字にむすんだ」とか「苦虫を噛みつぶした」式の風貌の老人は、ほぼ絶滅してしまった。たとえば阿川佐和子『強父論』がえがく故阿川弘之さん。ああいった家長然とした方々が、近所のデパートや L.L.Bean やユニクロで、「赤い明るい」衣類をじぶんで買っているおすがたなど、とうてい想像できないものね。

社会における老人のありようが、前世紀の70年代あたりから徐々に変化しはじめ、ついに現在にいたった。その新老人のはしりが私たち。そういうことなのかもしれない。

今回も、この1か月間に読んだ、ここで触れた以外の本を列挙しておきます。

――大竹昭子『須賀敦子の旅路』、須賀敦子『ミラノ 霧の風景』『塩一トンの読書』、チャンドラー・村上春樹訳『水底の女』、長谷川四郎『文学的回想』、ボルヘス『語るボルヘス』、池内紀『モーツァルトとは何か』、養老孟司『半分生きて、半分死んでいる』、内田百閒『百鬼園先生言行録』など。

雑誌『雲遊天下』128号、ビレッジプレス、2018年3月15日

ブコウスキー『死をポケットに入れて』中川五郎訳、河出書房新社、1999年→河出文庫、2002年

鶴見俊輔『アメノウズメ伝』平凡社、1991年→平凡社ライブラリー、1997年

須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』文藝春秋、1992年→文春文庫、1995年

松山巌「年譜」(『須賀敦子全集』第8巻所収)河出文庫、2007年

ウンベルト・エーコ『女王ロアーナ、神秘の炎』上下、和田忠彦訳、岩波書店、2018年

津野海太郎『百歳までの読書術』本の雑誌社、2015年

津野海太郎『歩くひとりもの』思想の科学社、1993年→ちくま文庫、1998年

池内紀『すごいトシヨリBOOK』毎日新聞出版、2017年

阿川佐和子『強父論』文藝春秋、2016年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら