前々回でブコウスキーや鶴見俊輔の文章を引いて、老いの日常についてまわる糞尿の悩みについてのべたら、つい最近、またしてもふたつの実例にぶつかった。ひとつは、嵐山光三郎の「コンセント抜いたか」という『週刊朝日』の連載コラムで、行きつけの喫茶店でたまたま手にした同誌でみつけたもの。

このところ『週刊文春』の「本音を申せば」という小林信彦のコラムでも、入院時の糞尿処理をめぐる悩みが切々と綴られている。そのことは以前も触れたが、こちらのコラムによると、嵐山氏もやはり入院中で、糞尿の不調にさんざんな目にあわされているらしい。すなわち「昨夜から便秘になった。(略)出るかな、と思って便器に座って力むと、便は肛門近くまできているのに、そのあとがつづかない」などとあって、

……糞づまりになったが、熟練の看護師が、肛門に指を入れてぐりぐりっと動かすと、するりと出た。ほっと安心して腹を撫でおろした。ありがたい。

このあけっぴろげな報告を読んで、ああ、そういえば、と私も思いだした。

もう10年ほどまえの話になるが、立場こそことなれ、私にも94歳で亡くなる直前の母の「糞づまり」を、ポリエチレンの手袋をはめて指で掻きだした経験があるのだ。あいにくとそこに「熟練の看護師」はいなかった。つきそってくれていたヘルパーさんが申し訳なさそうに「私たちにはその資格がないので」とつげ、しかたなく長男の私が介助するはめになったのである。

したがって、もちろん「ぐりぐりっ、するり」とはいかない。いかに老いたとはいえ、いちおう私も男だからね。すくなからずうろたえたけれども、金子兜太にならっていえば(前々回を参照)、そのむかし「うんこのように」私を産んでくれた「長寿の母」への恩返しだぞ、とじぶんにいいきかせながら、なんとかやりおおせた。いやいや母だけではないぞ。遠からず私もこんなふうに消えてゆくのだ。人間にほかの終わり方はないのだよ。と、にぶい私がはじめてそう腹をくくったのも、あのときだったような気がする。

そしてもうひとつ――。

嵐山さんの便秘トークに接して数日のち、おなじ喫茶店で、買ったばかりの池内紀の『闘う文豪とナチス・ドイツ』という新書にざっと目をとおしていたら、その終わり近く、予想もしていなかった壮絶な糞尿譚がとびだしてきた。

ここでいう「闘う文豪」とは、1936年にナチス・ドイツによって国籍を剥奪され、あやうくアメリカに逃れたトーマス・マンのこと。

そしてさらに戦後、さしたる原因もなくマッカーシズムの「赤狩り」にまきこまれたマンは、スイスへの再度の亡命を余儀なくされる。それにしても、なぜかれはまっすぐドイツに戻らなかったのだろうか。いろいろ事情はあったようだが、なかでもこの時期、「あの苦しい時代にアメリカで大口を叩いていた亡命者に国内にいたわれわれのなにがわかるか」というたぐいの中傷記事を、ドイツの新聞でときどき見かけるようになった。どうやらそれが最大の理由だったらしい。

こうしてアメリカをあとにチューリッヒに移り住んだのが1952年。マンはすでに77歳になっていた。そしてその2年後、79歳の年のはじめに、長らく中断していた『詐欺師フェーリクス・クルルの告白』をようやく完成させたあたりから、心身のおとろえが急激にすすみはじめる。なによりもつらいのは、読む力も書く力も失われ、いっこうに仕事が先にすすまないこと。「あらゆる創作力がなくなったとみえる自分の状態」に苦しめられ、その苦しみが日ごとに増して、ついにはシェイクスピア『テンペスト』中の、晩年のかれの愛用語だった「そしてわが末路は絶望」という台詞を日記にしるすまでにいたる。

そんな状態のまま年を越し、1955年6月6日、マンはチューリッヒの自宅で80歳の誕生日を迎えた。それに先立ち、かれは最後の力をふりしぼるかのように、故郷の町、北ドイツの商業都市リューベックをめざして大がかりな講演旅行を敢行している。

――レセプション、祝宴、歓迎の横断幕、人また人の波、オートバイの警官の先導、講演、朗読の夕、名誉博士号授与、幕開けは「フィガロ」序曲や「ローエングリーン」前奏曲、そしてドイツ連邦大統領の祝賀講演……。

それらの催しのすべてにマンはすすんでつきあった。祖国とやっと和解できたというよろこびもあったのだろう。しかし結局はへとへとに疲れはて、ようやく迎えた誕生日ののち、かれは友人への手紙に「私の人生は一種の荘厳な解消状態にあるのではないかという不安な感情を何週間も前から抱いています」とつづる。

そして誕生日から1か月半ほどがすぎた7月22日(死の1か月前)――。

横になったまま溲瓶へ放尿をするさいベッドやシーツが汚れた。すべて八十歳になるまで一度も経験のないことだ。不快きわまる、恥ずかしいことだ。

深夜のトイレ通いをきらってベッドのそばにおいてあった溲瓶を、うっかり使いそこねてシーツを汚してしまった――。

いまは私も当時のマンとおなじ年齢なので、こうした記述を読むと、いやおうなしに自身のこととして考えてしまう。

80歳をこえてはじめて体験する惨事。いやはや「不快きわまる」と、そこまでは私も当たり前に理解できる。かならずや私もおなじように感じるはずだ。とすると、つぎの「恥ずかしい」は? ううむ。ここはやや微妙なところだが、たぶん私は「長寿の母のうんこ」などを思いうかべ、それを極端につよく「恥ずかしいことだ」とまでは感じないのではないかな。

ところがね、マンはちがうのですよ、と池内さん。「最後のコーナーをまわったこの身が堪えなくてはならない屈辱」にも断固として屈しない。よかれあしかれ、それがマンという人物なのだ。かれは「最後まで精神の有効性をゆずらず、末期の目にうつる惨憺たる自分の記述にいささかもたじろがなかった」というのである。

*

老化ゆえのおとろえに真正面から立ちむかう人間と、それほどでない人間がいる。マンは前者で、私はどう考えても後者――。

でもこのちがいは、なにも老人になってとつぜん生じるわけではない。むしろ老人になるまでの長い時間をかれがどう生きてきたか、それぞれが身につけた「行動の習慣」によって決まると考えておいたほうがいい。じっさい、娘のエーリカ・マンが語るところによれば、彼女の父親の日常生活は若いころと同様に、老いたのちも杓子定規といえるほど「規則正しく制御」されていたらしい。以下、池内紀の要約によると、

作家、芸術家というものは内面に「大混乱」をかかえており、だからこそ日常をきちんと秩序づけなくてはならない。

「八時起床、〈目覚めのコーヒー〉。九時朝食。九時半から十二時半まで仕事(そのつどの〈主要課題〉)。……」

つづいて散歩と昼食、午睡、読書、お茶のあと「臨時の〈副次課題〉と通信」。(略)午前中の「主要課題」が目下執筆中の小説であり、エーリカが「副次課題」と名づけたのは、そのときどきの論説や反論や感想だった。

しかし、おなじころ『詐欺師フェーリクス・クルルの告白』を書きおえると、あとはもう、かれに新しい小説(主要課題)にとりかかる力はのこされていなかった。だからといって「たえず第一線にいて、一生かけて退くことのできないペンの生活を送ってきた」トーマス・マンには、ほかの作家たちがしばしばそうするように「より小まわりのきく雑文」(副次課題)に逃げこむことはできない。「闇は深いが、この理性の人は諦念といった東洋的な心情から遠いのだ」――。

みずからの老いの進行につれて「生きものの宿命とほどよくおりあいをつけていく」――その「人生処方」の知恵こそが池内のいう「諦念」なのだが、その種の知恵に身をゆだねてしまうのをマンはあからさまに拒んだ。「老いてはならず、みにくくなってもならない」という「しばり」をじぶんにかけたのである。

そして、この反自然的なしばりが、おとろえゆくじぶんの「見た目」に対しても容赦なく適用される。その証拠に、かれはことのほか写真に撮られるのが好きで、晩年だけでも大量の写真がのこされている。それらを見ると、どれもが若いころと変わらぬ一分のスキもないスタイルで、カメラマンが「じいさん、少々やりすぎだよ」とひそかに呟いていたかもしれないような、やけに格好をつけた写真ばかりなのだ。

家庭にあっても、セーターでくつろいだといった姿は一点もない。白いワイシャツで書斎のソファーにすわったのがわずかな例外で、それとても首元に蝶ネクタイをつけ、散歩用と思われる白靴をはいている。左手にタバコ、右手に洋酒のグラス、組み合わせた膝の上にメモ用紙。仕事部屋の作家というよりも、道具立てのそろった芝居の一場のようである。

同世代の日本の大作家でいえば、さしずめ、なにが起ころうとも冷え冷えと端正な外見を崩そうとしなかった島崎藤村といったところか。そんな自己愛のつよい厳格主義的な性癖をもった人物が、こともあろうに尿でベッドを汚してしまった。そのことで味わわされた屈辱感たるや、われら、いまどきの八十翁には想像もつかないほど深刻なものだったにちがいない。

さきに引用したマンの手紙に「私の人生は一種の荘厳な解消状態にある」という1行があった。推測するに、かれは老化や死を恥ずべき敗北とみなし、その必敗の運命に西欧(非東洋)的な悲劇の手法にならって抗うことで、じぶんの人生の終わりを土壇場で「荘厳」化してみせようと、本気で考えていたのである。

ようは日々の時間割を厳守し、わざとらしいまでに「見た目」にこだわり、端然と死に立ちむかってみせること。それが生涯をつうじてのトーマス・マンの「行動の習慣」もしくは覚悟だった。そしてその習慣や覚悟のまま、なんの準備もなく年老い、そのはてに、とつぜん溲瓶への放尿失敗という「不快きわまる」できごとに直面させられてしまう。

それをしも荘厳な悲劇と見るか、それとも騒々しいドタバタ笑劇と見るか。私にはやはり笑劇としか感じられないのだが、あえていうと、ちょっとなつかしい気もしないではない。

池内紀が70代もなかばになってトーマス・マンの本を書いた、そうと知って最初は意外な気がした。これまでにかれが書いてきた、そして私も繰りかえし愛読している軽快な小伝の主人公たち――カール・クラウスやカフカやゲーテやモーツァルトなら、わかるのですよ。もうひとりの主人公「カント先生」だってわかる。しかし、こともあろうにトーマス・マンとはなあ。かれの芝居がかったふるまいに好感をもっていなかったはずの池内が、いったいなぜ?

正確なことはいえないけれど、そこにも私のいう「なつかしい気」が、なにがしか働いていたのではなかろうか。

いいかえると、とんでもないスケールの大作家や大知識人や大スターが平然と存在していた「私たちの時代」――いつしか過ぎ去った20世紀を追慕する気分といったもの。「最後まで精神の有効性をゆずらず、末期の目にうつる惨憺たる自分の記述にいささかもたじろがなかった」――というよりも、実際には、たじろがないふりをしとおし、そのふりを人びとがそのまま受けとめてくれていた。つまりは社会での「大物」というあり方が大ざっぱに許されていた。そんな時代。さきの「平然と」にはそういう意味もあるのです。

*

と書いてきて、今世紀はじめに読んだ1冊の本のことがふいに頭に浮かんだ。やむをえん。このあとは老人の糞尿話をはなれて……いや、そこに跳ぶまえに、すこし説明しておいたほうがいいだろう。

この本と出会う何年かまえ、必要あって、12世紀初頭に滅んだ北宋の人・孟元老の手になる『東京夢華録』という本を読んだ。「清明上河図」絵巻で知られる北宋の首都・開封の繁栄ぶりをきめこまかに回想した本で、すくなからずこころを動かされ、それをきっかけに訳者の入矢義高の著作をぽつぽつと読むようになった。『求道と悦楽』『自己と超越』『空花集』『寒山(中国詩人選集5)』 などですね。

入矢は唐や宋代の中国文学(とくに禅籍・禅文学)の研究者で、1910年生まれ。京都大学や東方文化研究所(のちの京大人文科学研究所)で、吉川幸次郎や倉石武四郎や青木正児の教えをうけた。

この人が京大人文研の助教授だったころの若い同僚に鶴見俊輔がいた。その鶴見がずっとのちに『かくれ佛教』という本で、かれを、中国禅宗の中興の祖・馬祖道一や、寒山、良寛といった乞食坊主・破戒僧の系譜に親愛した人として、こう回顧している。

「私はたいへんいい感じをこの人から受けて、この人の著作をできる限り読んできた。

入矢さんは、禅の研究家でもありますが、仏教を政治的な権力のために決して使わないというふうにして馬祖道一の禅は、日本にわずかながら生きてきたんですね」

鶴見とちがって、私は著作をとおしてのつきあいにすぎないが、ことばの扱いにきわめて厳密な、詩文の一字一句もゆるがせにせず、並はずれて深く本を読みこむ人という印象がつよい。したがって、おなじく「本を読む」といっても、私のような「早読み」の雑本多読派とは対極にいる人物。そのことをよろこんでみとめた上で、入矢の著作に接することで、じぶんにはとうていできない精密な読みを、いわば擬似的に体験させてもらっていたのだと思う。

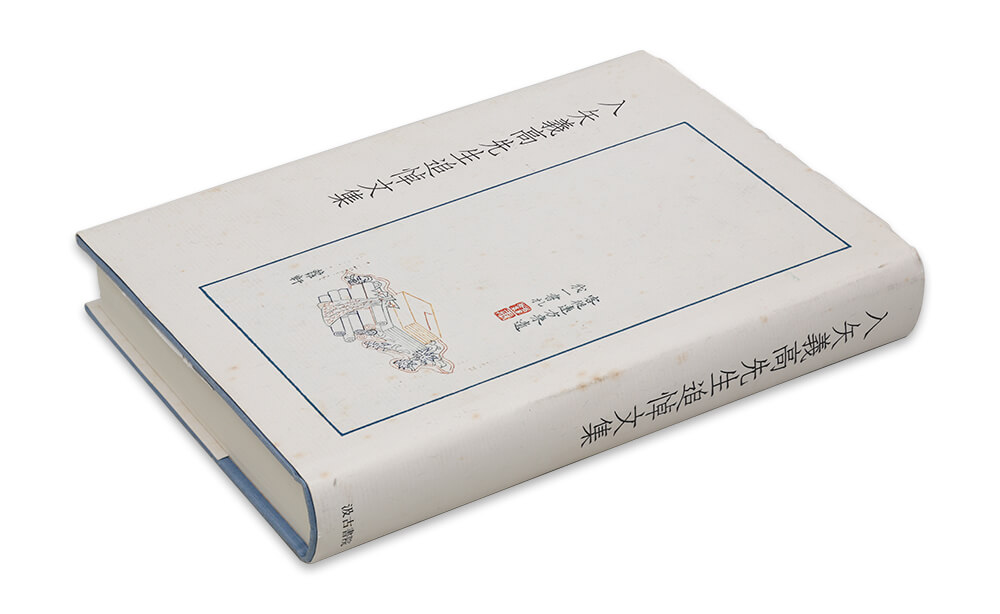

そして、そんななかで、ある日、アマゾンのサイトでたまたま見つけたのが、さきにいった1冊の本、『入矢義高先生追悼文集』だった。びっくりしましたよ。なにしろ氏が1998年6月にガンで亡くなっていた(享年87)ことすら知らなかったのだから。

そして没後2年、100人近い内外の寄稿者が費用を分担し、A5判で500ページ以上もある分厚い追悼文集が刊行される。発行元は汲古書院。すぐにとりよせ、なかの一篇――入矢の教え子のひとり、ウルス・アップの「初心」という文章で、こんな一節にぶつかった。

人生を終わろうとしておられる先生にお会いした一九九八年四月十七日、先生は率直に、自分は末期癌で、ほとんど時間が残されていないと言われた。

私が、身体が痛みますかとお尋ねしたら、大したことではないかのようにそれにはお答えにならずに、私がもっとも辛いのはね、もう勉強することができないことなんです、とおっしゃった。それでも読むことはおできになるかどうかと尋ねると、ええ、少しの時間ならね、でももう禅のテキストは読めないんです、と。そして、どんなご本を読んでおられるのかと問うと、漠然と言われた。「人生についてのものね」。

おなじ追悼文集によると、その2か月ほどまえ、宗教哲学者の上田閑照が病院にむかう入矢と市内バスでいっしょになった。そのとき入矢は「今年がやまです」とつげ、一呼吸して「本を読むことだけが楽しみです」といったとのこと。

ここでいう「本を読む」の本とは、おそらくまだ「人生についてのもの」ではなく、ウルス・アップがつたえる「禅のテキスト」を意味していたのであろう。

戦後もまもないころから、入矢は『臨済録』などの禅語録に焦点をしぼり、それらの「禅のテキスト」のことばを正確に理解しようと、唐宋時代の民衆的な話しことばの研究に没頭するようになっていた。長男の義明氏の回想によれば、このころの父は「とにかく勉強、勉強の毎日」で、そこにしか「生きている証」を見いだせないといったタイプの、どちらかといえば「険しい」人だったという。

しかし晩年になるとようやくその険しさが消え、「一介の学生に返ったような生き生きとした表情で、やっと研究に悦楽を見い出している様子」をただよわせるようになる。「本を読むことだけが楽しみです」などと軽く口にするようになったのもだからこそ。

そして――、

死の直前、東京の出版社への支払申込書の連絡欄に一言、「もう本を買うことはないでしょう。」とあった。一九九八年三月のことである。死を目前にじたばたせず、病床で尚、禅の本に向かう父であった。自ら植えた満開のコブシを窓外に眺めやる顔は穏やかであり、晩年子供の様に可愛がっていた雑種犬のチロが、無邪気な表情で終始、ベッドの側にひかえていた。

ある人間の終わり方は、それまでにかれが身につけた「行動の習慣」によって決まる。ただし、おなじようにじぶんをきびしく律したまま最後を迎えても、入矢義高の終わり方はトーマス・マンのそれとはちがう。

私についていえば、むろん私は、ひとつの課題を死ぬまで追求しつづける真摯な研究者ではないし、「一生をかけて退くことのできないペンの生活」をおくる詩人や作家でもない。それでも、幼いころから本を読みつづけ、本なしでは生きることすらできなかった、いくらかモーレツ度の高い市井の読書人として、えらべることならマンよりは入矢のように終わりたいと思う。

見舞いにやってきた若い人がベッドの私にこうたずねる。

――本は読んでます?

――うん、すこしだけね。でも、もう硬い本は読めないよ。

そんなふうに消えてゆくことができれば、いうことはないのだが。

嵐山光三郎「コンセント抜いたか・愉快な病院日記3」『週刊朝日』2018年5月25日号

池内紀『闘う文豪とナチス・ドイツ』中公新書、2017年

孟元老『東京夢華録 宋代の都市と生活』入矢義高・梅原郁訳、岩波書店、1983年→平凡社東洋文庫(改訂版)、1996年

入矢義高『求道と悦楽 中国の禅と詩』岩波書店、1983年→岩波現代文庫(増補版)、2012年

入矢義高『自己と超越 禅・人・ことば』岩波書店、1986年→岩波現代文庫(増補版)、2012年

鶴見俊輔『かくれ佛教』ダイヤモンド社、2010年

諸研究会連合編『入矢義高先生追悼文集』汲古書院、2000年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら