「有用性」をめぐる葛藤

歴史家であれば誰しも、あるときは他人から、あるときは自分自身から突きつけられる問いがある。歴史研究は何の役に立つのか、という問いである。かくいう私も、学生や同僚教員から一度ならずこのように尋ねられた経験がある。勤務先が文学部ではなく、法学部という「実学」の府であることも一因しているのかもしれない。そのさい、歴史の学習は年号・人物・事件の暗記に終始するという貧しい認識が往々にして前提とされてしまっている点は残念だが、歴史研究の有用性という問い自体は、歴史家として避けてとおることのできない重要なものである。もちろん、この古くて新しい問題にここで解答を示すことはできない。そもそも、この問題に一義的な解答などあろうはずもない。

ただ、少し気になるのは、一部の人文科学研究者のなかに、歴史研究の有用性という問いの意味自体を全否定する傾向があることである。かれらによると、有用性という尺度そのものが人文科学とは相容れない。有用性を度外視したうえで孤独に史料読解に沈潜することにこそ、歴史研究の醍醐味は存するのであり、研究が何の役に立つかは各人が勝手に考えればよいというのである。私も一研究者として、こうした意見に共感する部分がまったくないといえば嘘になる。マックス・ヴェーバーが語ったように、研究者とは有用性や社会的価値を放念して、「全身全霊で、たとえばある写本のある個所の正しい解釈に夢中に」なれる人種なのである(『職業としての学問』)。

他方で、有用性という尺度自体を全否定する見方はいささかさびしいという気もする。歴史研究者といえども、社会的身分や給与の保障、研究費をはじめとする研究環境の整備なしに研究はおぼつかない。少なくとも大学で禄を食む者であれば、学費を払って学びにくる学生たちに研究の社会的意義を説明する責任があるのではないか。有用性という尺度が社会との関連で成り立つものだとするならば、有用性を否定し去ることは歴史学にとって危険な自閉的徴候とはいえないか。さらにいえば、歴史学、あるいは歴史叙述という営為自体がもともと、有用性の意識と不可分なものとして形成されたのではなかったか。

なぜ戦争の歴史を書くのか

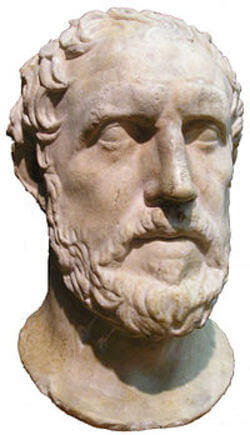

ここで我々は、紀元前五世紀に活躍した古代ギリシアの歴史家、トゥキュディデスの議論を思いおこすことができる。トゥキュディデスは当時のギリシア世界を二分したペロポネソス戦争を克明に記録した代表作『戦史』によって知られ、神話や創作を排し、史料にもとづいた「事実」の再構成に徹する禁欲的姿勢から近代歴史学の源流とも評されてきた人物である。古代の著述家は総じて方法論について寡黙だが、幸いなことにトゥキュディデスは自作の執筆意図や方法について説明を残してくれている。逆にいえば、それだけ歴史叙述という知の確立に執念を燃やしていたということでもあろう。

トゥキュディデスはみずからの歴史叙述の有用性を論ずるさいに、その対象の重要性を強調している。

そもそも、ホメロスの叙事詩を引き合いに出すまでもなく、古代ギリシア人にとって戦争は人間世界におけるもっとも重要な現象を意味していた。それにくわえ、トゥキュディデスによれば、『戦史』の主題であるペロポネソス戦争はその巨大な規模ゆえに「過去の戦争のなかでもっとも記録に値する戦争」であったというのである。「この動乱はギリシア人にとって、さらには非ギリシア人の一部にとって、いわば人類の大部分にとって最大規模のものとなった」。これほどの惨禍を人間社会にもたらした大事件を記録しておくことは、後世にとって当然、有用たりうるはずである。両大戦について膨大な量の書物を書きつづけている我々が、トゥキュディデスを嗤えるはずもない。

さらにかれによると、歴史叙述の有用性の核心には人間の行動の反復可能性がある。つまり、「人間本性」が将来にわたって不変であるならば、自分の歴史叙述も単に一回的な過去の記録ではなく、後世の人びとの行動の範例たりうるはずだ、というのである。

おそらく、物語めいていない記述は、聴いて面白味のあるものではないはずである。だが、過去に起こったこと、さらには人間本性という条件のもとで(κατὰ τὸ ἀνθρώπινον)いつか将来に再び起こるはずの類似のことについて詳しく分析したいという人びともなかにはいる。そうした人びとがこの作品を有用(ὠφέλιμα)とみなしてくれれば、それで充分なのである。一時の聴衆の興奮を競うためにではなく、むしろ永遠の財産(κτῆμά … ἐς αἰεὶ)として本書は執筆された。(トゥキュディデス『戦史』)

もちろん、未来においてペロポネソス戦争とまったく同一の戦争が起こるなどと、トゥキュディデスはここで云っているわけではない。同一の戦争を経験するためには、同一の歴史的条件がそなわらねばならないからである。それは不可能である。それでも、「人間本性」が不変である以上、歴史叙述から人間一般の行動原理や思考回路を学ぶことはできる。そのようにトゥキュディデスは断言するのである。

しかも、かれはどうやら、自分とおなじように政治・軍事に携わる政治指導者を主たる読者層として想定していたとみえる。「聴いて面白味のある」文章とはかけ離れた晦渋な文体と抽象名詞の多用は、読み手に否応なく高い知的水準を要求してくる。実際に『戦史』の主人公は無定形で受動的な「民衆」(δῆμος)ではなく、要所要所で重大な政治的決定をくだす政治指導者たちであった。特定の環境に置かれた政治家や将軍がいかに状況を判断・解釈し、どのような決定をくだし、それがいかなる効果をおよぼしたか。卓越した「知性」(γνώμη)はたしかに状況を有利に運ぶ最大の武器となろう。しかし、「知性」はすべての状況を支配できるわけではない。論理的思考をつくして検討した作戦や政策が小さな「偶然」(τύχη)の連鎖から壊滅的な被害をもたらすこともあろうし、杜撰な選択が結果として良い結果をまねくこともあろう。酷薄なまでに冷徹な記述を積み重ねることによって、トゥキュディデスは将来の指導者たちに「政治」の論理――もちろん、かれの著作を真に理解するためには古代ギリシアに特有の「政治」の構造を論ずる必要があるが、ここでは踏み込まない――を教えようとしていた。

「人間本性」をあつかう知

こうしたトゥキュディデス的な政治史は、古典古代を通じてひとつの知の型として確立することとなる。以後、正統な歴史叙述はすべからく政治・軍事を主題にすべきと考えられた。歴史叙述とはいわば、政治指導者による政治指導者のための作品にちがいなかった。ギリシアのみならず、古代ローマの知識人や政治家にとっても、歴史叙述は説得の技術としての弁論術とならんで必須の素養たりつづける。このように歴史叙述はその始源から、有用性と不可分な知的営為とみなされていたのである。そして、トゥキュディデスの歴史叙述を模範として近代歴史学を創建した十九世紀ドイツの歴史家たちもまた、歴史研究の有用性を確信していたということは覚えておいてよい。

無論、現代の歴史学は方法・対象の両面で十九世紀、ましてやトゥキュディデスの時代とは比べようもない。十九世紀以来、歴史学はさまざまな方法を洗練させ、対象も政治・軍事を超えて無数に細分化させてきた。いまや、人間社会のあらゆる事象が歴史叙述の対象となったといってもよいほどである。それにともなって、歴史研究の有用性についても無数の回答がありえようし、各分野の歴史家たちがそれぞれに答えを見出していけばよい。それでも、トゥキュディデスの教えはある一点において、いまだに揺らがない。私にはそのように思われる。それは、歴史学が「人間本性」をあつかう知であるということ、そうであるがゆえに歴史学を政治や社会から切り離すことはできないということである。誰もが政治的責任を引き受けねばならぬデモクラシーの社会ではなおさらといえる。有用性という価値そのものを放棄したとき、歴史学はおそらく大きな何かを失うこととなろう。いかに煩わしくとも、歴史家はトゥキュディデスの遺した問いに向き合いつづけねばならない。

-

-

熊谷英人

くまがい・ひでと 1984年生まれ。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。現在、明治学院大学法学部准教授。専門は政治学史。著書に『フランス革命という鏡:十九世紀ドイツ歴史主義の時代』(白水社、2015年、サントリー学芸賞受賞)、『フィヒテ「二十二世紀」の共和国』(岩波書店、2019年)。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 熊谷英人

-

くまがい・ひでと 1984年生まれ。東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。現在、明治学院大学法学部准教授。専門は政治学史。著書に『フランス革命という鏡:十九世紀ドイツ歴史主義の時代』(白水社、2015年、サントリー学芸賞受賞)、『フィヒテ「二十二世紀」の共和国』(岩波書店、2019年)。

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら