2018年1月18日

第3回 40歳を過ぎて、人生の「切符」を手にする

(第2回へ戻る)

阿古 『料理は女の義務ですか』を書いたきっかけの一つは、自分たちが30代のころに、仕事でキャリアを積む一方、家庭があって子どもがいるという人が出てきて、葛藤も増えていくのを見てきたこと。私は私で、子どもはいないにしても家事がイヤで、料理をさせられるという苦痛の中にいました。それを一応は乗り越えた今、同じように後輩の女性たちが「なんで私ばっかり家事がこんなに大変なの!?」と怒っているという報道がここ数年ものすごく多くなっています。

村井 最近また「家事の分担やバランス」といった話題が増えましたよね。

阿古 それは、女性がキャリアを積み、子どもが産まれても働き続けることが当たり前になっている中で、フルタイムワークとフルタイム家事は両立不可能という状態になっているのが一つの問題だと思います。その年代では、実はまだ技能が足りないし人生経験も少なくて対応し切れないから、きついんだと思うんですね。

後輩たちが昔の私たちと同じ目に遭っている。このまま10年後には、今20代の子たちがまた同じところにぶつかるのではないか。この負の連鎖を少しでも止めて、先輩として伝えられること、私が先輩たちから聞いたことや失敗談も含めて、大丈夫だと書かなければっていう気持ちが強かったんですよ。

村井 私も47歳になってみてわかりますが、自分が30代前半のころって、まだまだ全然何もわかってないですよね。そのときは、「私はもう30超えて全てをわかっている」と思っていたけど、実際にはそこから人生の山がぐっと急な坂になってくる。登っているときはものすごく苦しかった。今はどちらかというと、一回登ってちょっと下っているとき。みんな同じような道を通るのかなって思いますよね。その、ぐっと上がっていく苦しいときに「大丈夫だよ」という先輩の声というか、冷静な分析があると、とても助かると思います。

阿古 もしかすると男性も同じかもしれませんが、少なくとも家庭と仕事とを持っている女性たちの陥りがちな罠って「自分が特別無能な人間で、女性として、主婦として、母として能力が足りないんじゃないか」と思い込んでしまうところではないでしょうか。でも、そうではない。それはみんなぶつかる壁だし、実際にあなたは大変な状況にあるんだと伝えたい。

村井 そうやって冷静に言ってもらわないと、自分がその渦中にいるんだと認めづらいですよね。「やらなくちゃいけないんだ」という焦燥感だけでぐるぐる回っているから、誰かがちょっと止めてくれるといいんです。回っている最中は、周りの声が全然聞こえないですから。

40歳を過ぎて、人生の「切符」を手にする

阿古 たとえば小さい子どもにとって、大人はとても能力が高くて、何でも知っている存在なので、お母さんは完璧に自分のことを守ってくれたように思っているかもしれない。でも20~30年前のお母さんたちは、あなたと同じようにあたふたしながら、あ、失敗したとか、後になってから、ぞっとするわ、と感じた経験を持っているはずなんですよ。

村井 最近それがとても怖いんです。自分の子どもを見ると、自分が子どもになったような感覚がしてしまう。その年代に戻って、自分を改めて見ると、うちのお母さんは今の私みたいな状態だったんだなと気がついたのです。それが目に見えてぐいぐいとわかるようになって、もしかしたらうちのお母さんはとてもつらい思いをしていたのかな、お金が苦しかったり、なにかいろんな修羅場をくぐったりしているときだったから、あの態度だったのかな。あのときの言葉は嘘じゃなくてやむを得ずの言葉だったのかなとか、それがどんどんどんどんわかってきて、めちゃくちゃつらいんですよね。

うちの両親は死んでしまっているので、もう取り返しがつかないから余計に。最近そんなことばかり思いますね。昭和50~60年の間って、ものすごく窮屈な時代を母親たちは生きていたんじゃないかな。精神的には子どものころのものを残したまま今の段階まで来ていますよね。本質は変わってないものだから、急にあのときの気持ちをふっと思い出して、なかなかつらい。

阿古 村井さんの場合は、子どもが小さかったときって恐らく無我夢中だったでしょう。いっぱいいっぱいで考える余裕もなかったのが、子どもさんの手が離れてきて少し落ち着いたところで、心にぽっかりと穴があいた。それで料理が億劫になったり、お母さんのことを思い出したりしてしまうんじゃないかな。

村井 余分なことを考えるスペースができたんだと思います。

阿古 あまりにも忙しかった後って、何か空しくなるときがありますね。

村井 回転に回転をしてやっと終わって楽なはずなのに、今度は“ぽっかり”です。

阿古 そうなりますね。私の友達は心にぽっかり穴が開いたときに、韓流にハマりましたよ。

村井 いいなあ。韓流は多分そういう女性の受け皿なんですね

阿古 私は昔「ラ・マンチャの男」を学校の授業でやったとき、「あまりにも現実的であり過ぎるというのは、それ自体が狂気ではないか」というセリフが強く印象に残っています。忙しい時期のあとは、現実逃避というか、もう一つ自分の心の居場所をつくるということが必要なのかもしれません。

村井 確かに。私も毎晩、脳内彼氏とはビールを飲んでいます。「乾杯! お疲れ、理子」みたいな(笑)。そういう自分の幻想というか、ファンタジーが置ける場所というのを持ってないとつらいですね。私、もともと妄想癖はすごいんですけど、最近、確かに逃避しますね。気持ちの持っていき方をちょっとずらしたりしたほうが楽です。

阿古 逃げたほうがいいですね。それはいけないことではないと思う。私もその苦しかった時期って、東京に来てもなかなか仕事もうまくいかないし、人間関係もうまくいかないし、友達つくるのにすごく苦労したんですよ。ほんの数年前まで、多分嫌な人だったと思います。一回どん底に落ちたときに、そばにいてくれた編集者たちがいた。その人たちの存在がありがたかった。その人たちのおかげで、社会的に自分が存在していいんだ、人間は誰でも生きる価値があるんだということに40歳過ぎて初めて気がついたんですね。

ここまで落ちてしまったら、もう頑張るしかないというときに仕事を頑張って、たくさんの人に出会ったんです。それから友達ができて、SNSも始めて、いろんな人間関係が広がっていった。自分が食の分野の人間であるというアイデンティティもはっきりしました。自分の切り口が決まると、人が寄ってきやすいんですね。「阿古さんはそういう人なんだな」とわかるから。

村井 相手も年齢的に懐が深くなってきてますし、自分の懐も広くなってきているから、受け入れるし受け入れられるっていうのは確かにありますね。私も40歳過ぎてから、やっとちゃんと生きている感じがでてきました。

阿古 そうそうそう。40歳ってやっぱり大きいんですよ。

私が尊敬していておつき合いもさせていただいている写真家の石内都さんに「1・9・4・7」という作品があります。彼女は1947年生まれなんですけれども、同い年の女性の手と足を40歳のときに撮っています。30代のころはそれを見ても、この境地には私はたどり着いてないから、まだよくわからないなと思っていましたが、40歳になったときに、たまたまその作品を展示する石内さんの展覧会で改めて見たときに、何か地平が開けた印象がありました。何をやってもいいんだな、歴史を語ってもいいよね、40歳だから。

村井 40歳になって、人生の「切符」のようなものをもらったような感触はありますよね。

阿古 背伸びして突っ張らかっていた自分を振り捨てて、自由になれた感じがあります。それまでの煮詰まった感じが抜けてきたのが40代半ばだったんですよ。今は人生楽しいです。

村井 私も今はすごく楽しいですね。思いは幾重にも重なって複雑になってくるんですが。

阿古 いろんなことがわかっちゃいますもんね。

村井 そうなんですよ。何を見ても、そこに自分の同じような場面をばっと重ねて、誰かの気持ちとすっと寄り添ってしまうし、何かそういう時期に入ってきているんですよね。涙もろくなるし、いろんなことが許せるようになる。変なこだわりもなくなってくるし、もうこのままでいいんだって。書きたいことも書けるようになってきた。

私のことだし、あなたのこと。

阿古 私は、どちらかと言えばエリートではない女性たちに向けて文章を書きたいと思っています。自分で自分のことを客観視して、自分の置かれた状況を歴史や社会の中で俯瞰的に見ることができることを知ってほしい。この『料理は女の義務ですか』一冊で大学に行ったぐらいの勉強と言ったら大げさですが、大学に行かなくてもこの本読んだらわかることはいっぱいあるよと伝えたい。

村井 掘り下げ方がすごいですよね。たいへんな量の調べ物をなさったと思いますが、上手にまとめられているので、とてもわかりやすかったです。

阿古 ありがとうございます。私が初めて書いた食の本は、母に取材をして三世代の食卓と社会を結びつけた『うちのご飯の60年』という本です。そのとき、母にも、少女だった時代や若者だった時代があるということを客観的に理解しました。母親である前に1人の女性であるということを改めて知って、それと同時に自分の生い立ちというか、ルーツを発見したような気持ちになれたのがよかったですね。

村井 いいですね、それ。

阿古 私は「大丈夫、みんなちゃんと根っこはあるから」ということを言いたいのかなという気持ちがあります。客観的にいろんなことを分析した本はたくさんありますが、意外と自分がどこにいるのかの方が見えにくい。

主観的なことを書くのはよくないというような風潮が、恐らくずっと業界を支配してきている。私の立場を明確にするためにも、当事者として料理を内側から書いてみようと思ったのが『うちのご飯の60年』でした。

その当事者意識を持ちつつ現在に至っているので、「私のことだし、あなたのことだし、私たちはみんな社会と関係があるんだよ」と料理を通して言いたいという想いは、本を書くときにいつも念頭にあるんです。

村井 今まで一度も出会ったことのないような手法で、しかもわかりやすいですね。高校生ぐらいの女の子に読んでほしい。

阿古 ああ、読んでほしいです。

村井 女の子がこれを読んだら、勇気が湧くと思うんですよ。料理も頑張ろう、これから勉強も頑張ろうと、プラスの気持ちになれる気がします。それで自分のお母さんのことを顧みて、こういう時代を生きてきたんだなと初めてわかるんじゃないでしょうか。親の世代がどうやって生きてきたかなんて知りませんもんね。

阿古 そうそうそう。

村井 一番近くにいるのに、親のことは全然わからない。

阿古 しかも時代がすごく変わっているから、結局どの世代も親子間で世代間のギャップが大きいままなんです。でもそれを客観的に見ると、わかるところもある、それが私の仕事だと感じています。

(おわり)

-

-

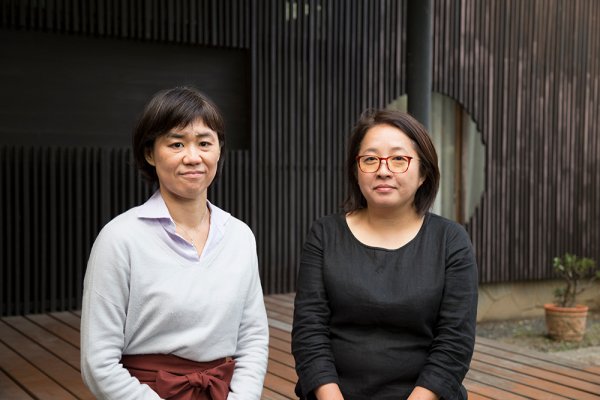

阿古真理

1968(昭和43)年兵庫県生まれ。作家・生活史研究家。神戸女学院大学卒業。食や暮らし、女性の生き方などをテーマに執筆。著書に『昭和育ちのおいしい記憶』『昭和の洋食 平成のカフェ飯』『小林カツ代と栗原はるみ』『なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか』等。

-

-

村井理子

むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。

この記事をシェアする

「阿古真理×村井理子 私たちは「ダメ女」なのか?」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 阿古真理

-

1968(昭和43)年兵庫県生まれ。作家・生活史研究家。神戸女学院大学卒業。食や暮らし、女性の生き方などをテーマに執筆。著書に『昭和育ちのおいしい記憶』『昭和の洋食 平成のカフェ飯』『小林カツ代と栗原はるみ』『なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか』等。

対談・インタビュー一覧

-

- 村井理子

-

むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら