こうして撮影をつづけた石内だが、その終盤近く、ショッキングな知らせがもたらされた。東京の石内の自宅の留守番電話に残されたメッセージが伝えられてきたのだが、それは、親しかった三歳年下の元雑誌編集者Mの姉からのものだった。メッセージは「Mが鳥になりました」という短い言葉だった。Mの訃報だった。

「知り合ったころ二十代だったMは、はつらつとしていて彼女との仕事は楽しかった。その後出版社を退職して、今から二十年ほど前、先にフランスに移住していたお姉さんのもとへ行ってパリのアパートに暮らし、のちにはノルマンディにも家を持った。しばらくしてMはガラス工芸作家の道を歩みはじめてノルマンディの家の庭に工房をかまえ、少しずつ展覧会を開けるようにもなった矢先だった。私もよろこんでいたのよ」

石内はフランスを訪れるたびにM姉妹を訪ね、親しく語り合ってきた。けれども近年、Mは末期の血液がんに冒され、治療の日々を送っていたのだった。石内は三カ月前にもパリでMに会ったばかりだったが、その時のMは明るい表情を見せていたという。

石内は、パリのMの姉に何度も連絡を入れる。ようやくつながり、Mはパリのアパートから投身自殺をしたのだと知った。「信じられなかった。最新の治療を受け、彼女も前向きに考えられるようになったのだと思っていたから。なぜ自殺してしまったのか……」

衝撃を受けた石内が、絶句したまま立ち尽くす姿を小谷監督のカメラがとらえ、のちに映画「フリーダ・カーロの遺品」の一場面となった。

「映画は小谷監督のものだから、出演者としての私は一切口を出さないと最初から決めていた。私がMの自殺を知った場面は、初めて見た時には唐突な印象もあったけれど、二度目に見た時に私の気持ちは変わった。Mという一人の女の人生が、こうした形で記録され、生かされたこと、それは一つの供養なのかもしれないと思えた。いつも死を身近に感じながら生きたフリーダ、その遺品を撮影しながら彼女と対話をしている最中の出来事だったけれど、一人の女の人生の重さは、フリーダもMも同等なのよ。それぞれ苦悩しながらも生きた女の人生、その重みは同じ。映画のなかでMという人を伝えられてよかったと今は思っている」

三週間の撮影を石内はこう振り返った。

「撮影にとりかかった当初は緊張もしていたのね。フリーダの人生、その生と死を考えながらの撮影だけれど、撮っているうちにフリーダが天から降りてきたように感じたのよ。彼女がどこからか見ていて、私を歓迎していると感じた。私は今フリーダに出会った、そう思えた瞬間だったわ。私の写真はこれまでつくられてきたフリーダ像とは違うかもしれないけれど、それが、私が出会ったフリーダ。スキャンダラスな物語や華やかな恋の話で彩られてきた彼女ではなく、痛みと苦しみの中で、懸命に生きた彼女に出会うことができたのよ。フリーダも私との出会いをよろこんでくれたと感じたわ」

石内都とフリーダ・カーロ。時を超えたふたりのアーティストの出会いによる写真は、互いに理解し合えたような親密な空気を漂わせている。そうして石内によるフリーダは、世界的な反響を巻き起こしていくことになる。

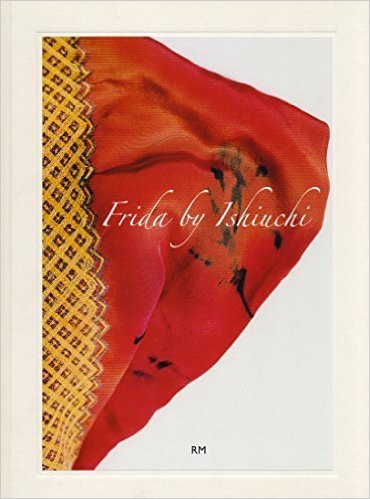

撮影と同時にスペインに本拠を置く出版社「RM」から写真集出版も進行しており、二〇一三年十月に写真集『Frida by Ishiuchi』が刊行された。その翌月、ヨーロッパ最大の国際写真フェア「パリフォト」(会場はグラン・パレ)に石内を担当するギャラリー「The Third Gallery Aya」(大阪)が出展し、フリーダのシリーズ五点は来場者から「フリーダのポートレート写真よりずっと存在感にあふれている」など、称賛の声が寄せられた。

それから半年後の二〇一四年三月、石内にハッセルブラッド財団(スウェーデン)より「ハッセルブラッド国際写真賞」が授与されると発表された。

この賞は「偉大な業績をあげた写真家に与えられ、世界で最も重要な写真賞とみなされ」ており、写真界のノーベル賞ともいわれる。日本人では三人目となる石内の受賞理由は、三十五年にわたり国際的なキャリアを確立してきた石内の創作活動が「深い感銘を与える力を持ち、かつ意義深いもの」であること、その作品は「極めて首尾一貫しており、断固とした、かつ独自の方法で、展開している。カメラとカメラの持つあらゆる美的可能性を使って、記憶の政治的な側面と個人的な側面が交差する様を探求している」からだった。

スウェーデン大使館(東京)で行われた記念式典では、財団の女性研究員が石内の業績を紹介し、その中でスウェーデンには「ノルン」という女神が運命の糸を紡ぎ、宿命のタペストリーを織るという創生神話があると述べ「石内さんはFabric of Photography(写真という織物)を織りつづけ、写真界の発展に貢献した」とたたえた。

石内はこう語っている。

「この受賞はうれしかったですね。Fabric of Photographyと形容されたのは初めてだったし、とてもうれしかった。私の経歴を紹介した文章で、<Mother's>や<ひろしま>、そしてフリーダの遺品のシリーズについても触れています。皮膚や衣服とは、内部と外部、私的なものと公的なもの、そして過去と現在という二つの世界の中間にあるもの、さらに遺品となって残された衣服は時間の経過の証人でもある、とあったのね。織物、残された衣服というものをよく理解していると感じたわ。それは私がフリーダの遺品を撮りながら考えつづけていたことだった」

受賞記念式典から八カ月後の二〇一四年十一月、スウェーデン・イェーテボリ市の「ハッセルブラッドセンター」で石内都の受賞記念展覧会が開催されることになり、私も同行した。

一八四一年創業の貿易会社を前身とし、カメラメーカーとして発展したハッセルブラッド社があるイェーテボリ市は、スカンジナビア最大の港湾都市であり、十八世紀にはスウェーデン東インド会社の本拠地でもあった。その栄華をしのばせる美しい街並み、歴史的建築物が点在する。ハッセルブラッドセンターがあるイェーテボリ市立美術館(一九二三年竣工)は、ポセイドンの像を中心にした広場にイェーテボリ演奏ホールとともに建ち、「芸術の都市」を象徴する一画だ。秋の北欧の日暮れは早く、夕闇の中に浮かび上がる美しい煉瓦造の建物は気品を漂わせている。

展覧会オープニングは立錐の余地がないほどの来場者でにぎわった。広々とした会場は七つのブースに分けられ、石内のこれまでのシリーズから主に人の身体や傷を撮ったモノクロのシリーズにつづいて、遺品を撮影した「Mother's」、「ひろしま」、そしてフリーダのシリーズ十数点は、最後の一室に展示された。それらは色鮮やかな作品なのに静謐な空気を漂わせる。揺れ動くようなショール、ブルーハウスの淡い光を浴びた赤いブーツの義足、そしてコルセット、メキシコの民族衣装……。イェーテボリの湿り気を帯びた空気の中で、衣装たちは微笑しているように感じられた。来場者はじっと見入っていてその中のひとりが「Amazing!」(すばらしいわ)とつぶやいた。その女性に作品の印象を尋ねた。

「フリーダ・カーロはとても情熱的な人というイメージだったけれど、石内さんのフリーダはまったく違いますね。フリーダの心の内を初めて知ったような気がします。フリーダが愛おしく思えます。私たちとともにいるフリーダを感じるのです。このシリーズを最後に見て会場を出ると、何か救われたような気持になりますね」

石内のサイン会には女性たちを中心に四十人ほど並び、ひとりひとりが石内に熱心に語りかけていた。

オープニングのあと、石内のために晩さん会が催された。会場は十九世紀に建てられた富豪の大邸宅で、招待客は百数十人。日本からやってきた石内の友人たちも招かれ、鹿肉のステーキをメインにしたディナー、ワイン、伝統的なデザートなどがふるまわれた。

着物をまとった石内は「芸術を国の柱としてきたスウェーデン、そして写真家を尊重している国だとよくわかる歓待ぶりに感激したわ。受賞記念展覧会ではこれまでの作品とともにフリーダのシリーズが好評だったのもうれしかった。写真は国や文化の違いを超えていく表現なのだとあらためて実感したわ」と晴れ晴れとした表情で話した。

スウェーデン・テレビや新聞などが連日、石内の業績と展覧会の模様を報道していた。彼女が街を歩いていると、「ハッセルブラッド賞おめでとう。あなたの作品見たわ、すばらしい」と声をかけてくる人もいて石内をよろこばせた。こうして四日間をすごした石内は、パリに向かう。

パリの「スウェーデンインスティチュート」では受賞記念公開トークショーが開かれ、多くの来場者が詰めかけ、石内の話に熱心に聞き入った。またこの年も「パリフォト」に「The Third Gallery Aya」が出展してフリーダのシリーズが展示された。写真コレクターやファンが数万人も訪れるグラン・パレはごったがえしていて、その人並みをフリーダが天から眺めているようにも思えた。フリーダが、ブルトンらの企画によるパリの展覧会に参加したのは七十五年前になるが、今、石内作品の前で「あ、フリーダ・カーロなのね」と声をあげる人たちがいる光景を彼女がよろこんでいるような気がする。

ブースにはアメリカの美術館の写真専門キュレーターや親しい写真家が石内の受賞を祝いに訪れた。パリフォトでは石内作品とともに写真集『Frida by Ishiuchi』も人気を博し、完売となった。

-

-

与那原恵

ノンフィクション作家。1958年東京都生まれ。『まれびとたちの沖縄』『美麗島まで 沖縄、台湾 家族をめぐる物語』など著書多数。『首里城への坂道 鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像』で河合隼雄学芸賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞(文化貢献部門)受賞。

この記事をシェアする

「石内都と、写真の旅へ」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら