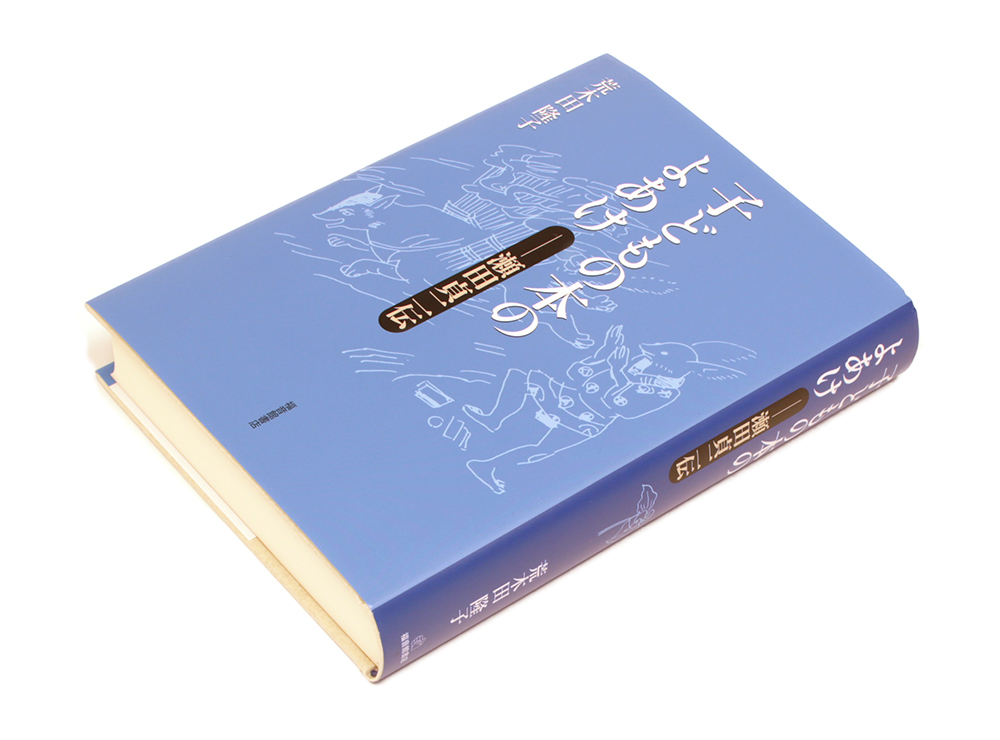

はじめてはいった書店の平台に分厚い伝記の本が積んであった。A5判で500ページもある大きな本で、『子どもの本のよあけ――瀬田貞二伝』というタイトルがついている。

――おや、こんな本、いつのまにでたんだい?

あわてて奥付を見ると「2017年1月15日 初版発行」とある。へえ、もうひと月もまえなの。知らなかったな。でも著者の荒木田隆子という名にはおぼえがあるぞ。福音館書店の元編集者で、以前、瀬田の『落穂ひろい』という大著を編集した方だったはず。お会いしたことはないけど、たしか私より10歳くらい若い人なんじゃなかったっけ――。

もう40年以上まえの話になるが、瀬田貞二とその仲間たちのことをしらべて本にしようと考えていた時期がある。でもその後、植草甚一伝や花森安治伝を書きつぐうちに年をとり、新しい仕事にとりかかる気力もいつしか薄れてしまった。

その、とうの昔に頓挫した計画が、思いがけず私ではない人の手で実現された。それでちょっとあわてたわけだが、齢が齢なので、くやしいとか、先をこされたとか、その手のなまぐさい感想はいっさいなし。あるのは、生きていてよかった、おかげで長いあいだ知りたいと思っていたことがやっとわかるぞ、というよろこびだけ。

念のためにおことわりしておくと、その「40年以上まえ」――つまり1970年代の私にとっての瀬田貞二は、『かさじぞう』や『ふるやのもり』や『おだんごぱん』といった民話絵本の作者でも、トールキンの『ホビットの冒険』やC・S・ルイスの『ナルニア国ものがたり』などのファンタジー大作の著名な翻訳者でもなかった。これらの本の刊行がはじまった60年代なかばには、すでに私は大学をでて社会人(編集者兼演劇人)になっていた。だからもうおとな。それらの本の最初の(最初のに傍点)熱烈読者となるには、いささか時期がおそすぎたのですよ。

では私が最初に知った瀬田貞二とは、はたしてどんな人物だったのか。職業でいえば編集者――具体的にいうと、1951年から56年にかけて平凡社から刊行された『児童百科事典』という全24巻の子ども向け百科のすぐれた編集者だった。

この『児童百科事典』発刊の1951年、すなわち大日本帝国敗戦の6年後に、私は新宿の区立中学校にはいった。おそらくはその進学祝いという名目でサラリーマン夫婦の親たちをくどき、この子ども百科を買ってもらうことに成功したのだろうと、のちに「子ども百科のつくり方」(『小さなメディアの必要』所収)という文章で書いたことがある。

子どもむけとはいうものの、B5判のクロース装・箱入り、一巻平均三二〇ページに百項目強をおさめる大がかりな百科事典である。最初の計画がたてられたのは戦後もごくはやい時期だったらしい。「人民政府が樹立したのちにも、そのまま通用する子ども百科を」というのが、編集スタッフの合言葉だったという伝説がある。編集長の林達夫を中心に、子どものためのあたらしい文章をさがしもとめて、なんども文章教室がひらかれたともきいた。たしかにそうした意気ごみがビンビンとつたわってくるような、力のこもった子ども百科だった。

このエッセイを『グラフィケーション』という企業PR誌に寄せたのが四半世紀後の1978年で、このとき『児童百科事典』の現物はもう私の手元からは消えていた。その10年ほどまえにアングラ演劇にのめりこみ、あっというまに食えなくなって、子どものころからの蔵書を3千冊ほど、早稲田の古本屋に売り払った。そのなかにこの百科がふくまれていたのだ。

しかし失われた子ども百科の記憶やそれへの愛着心は以後も消えなかった。そのことはおなじエッセイで、「第一巻の冒頭の項目は『愛』だった。ギリシアの壺絵をうつした二色刷りの挿絵が記憶にのこっている」とのべているとおり。

ただし白状すると、まともにおぼえているのはこの「愛」だけで、ざんねんながら、それ以外の項目については、自信をもって「読んだ」といえるほどの記憶はない、ようするに往時の私にとって、この百科はしっかり読むというよりも、まずは二色刷りの挿絵にひかれて、ところどころ拾い読みしながら遊びまわる賑やかなテーマパークみたいなものだったのである。

――テーマパークみたい?

――うん。たとえば一巻ごとにちがう色のカバーのまんなかにおかれた黄色いひまわりの花とかさ。その花の写真がボール紙製の函にあいた丸い穴をとおして見えるしかけや、見開き2ページにひろがるサーカス場の大きな俯瞰イラスト(絵・茂田井武)もそう。あと印刷文字の印象が、ほっそりと洗練されていて、ほかの本とすこしちがっていたことなんかも。

はさみこみのリトルマガジン「ぺりかん」もそこにふくめて、「それらは全体としてうまくできたひとつの世界をかたちづくっており、その世界(略)のなかを、埃くさい中学生だった私が、ちょっとばかり上等な気分でうろついていた」(「子ども百科のつくり方」)というわけさ。

――いつかおれもこんな世界をつくる仕事に参加してみたい。

本気でそう考えた。ただし一介の中学坊主だった私に「編集」や「編集者」の明確なイメージなどあろうわけがない。さまざまな専門をもつ人びとが力を合わせてなにかをつくる。そうした仕事のしかたへの共感が、この事典にしたしむなかで私のうちにじわじわと根づきはじめた。たぶんそんな感じだったのだろう。

といったしだいで、この子ども百科への関心を長いこと捨てられずにいたあいだに、そのヴィジュアル面のかなめに原弘という先駆的なグラフィック・デザイナーがいたとか、あの繊細な印刷文字は、旧来の鉛活字ではなく、日本の写真植字の祖、石井茂吉がつくった「石井細明朝体」という有名な写植書体で、1951年の完成と同時に『児童百科事典』に本格的に採用されたものなのだ、というようなことも徐々にわかってきた。

ただし、このエッセイを書いたころの私には、ほかにもうひとつ、まだ解けていない大きななぞがあった。なぞというか、あの子ども百科のほんとうの編集長は林達夫と瀬田貞二のどちらだったのだろうかという、ごく初歩的な問いですね。

当時、林達夫の名は昭和期の日本を代表する人文・洋学系の「大知識人」として、広く知られていた。そのせいもあってか、アカデミックな社会の権威ある編集者(=組織者)という別の一面もあり、戦前は岩波書店の看板雑誌『思想』の独裁的な編集長役をつとめ、戦後も、1955年にスタートする平凡社の『世界大百科事典』プロジェクトの編集責任をになうことになる。

対するに瀬田貞二は夜間中学の元教師で、高校時代のしたしい友人、日高六郎のつてで新百科の編集要員として平凡社に入社したばかりの無名の人。いかに有能であろうと、そんな人物が入社後ただちに大がかりな百科事典の編集長になるなどということがありうるのかね。たぶんないと思うぜ。そう考え、もしくは考えるのをさぼって、さきの引用にあるとおり、このエッセイで私は「編集長の林達夫」とあっさり断定してしまった。

しかし一方で、ちょっと早まったかな、という感じもあったのであり、いずれきちんとしらべておかねば、という負い目のごときものを抱えたまま、でもけっきょくは、なにもしないままに年老いた。ようするにそのなぞが、このたびの『子どもの本のよあけ』という本を読んで、とつぜん解けてしまったのですよ。

*

いや解けたというより、そんななぞは最初から存在しなかったとわかった、といったほうが正確かもしれない。私が勉強をなまけたというだけのことで、荒木田さんによると、この子ども百科の実質的な編集長は私であったと、つとに瀬田じしんが明言していたというのだから。

ともあれ、そこにいたるまでのかれの歩みを、荒木田作成の略年譜の力を借りて、ざっと一瞥しておこう。瀬田貞二は1916年(大正5年)、東京文京区の湯島生まれ。したがって私から見ると、ほぼ父親世代の人だったことになる。開成中学、旧制東京高等学校(日本で最初の7年制高校)をへて、1938年に東京帝国大学文学部国文科入学。そして、

1941年(25歳) 東京帝大卒業。府立第三中学夜間部の教諭となる。

1942年(26歳) 千葉県国府台陸軍病院の衛生兵に徴集される。

1945年(29歳) 終戦。第三中学(現両国高校)に復職する。同年秋に結婚。

1946年(30歳) 中村草田男主宰の句誌『萬緑』の編集長となる。

1947年(31歳) 同中学を退職。

1949年(33歳) 平凡社入社。『児童百科事典』編集にたずさわる。

このうち現在の私の関心にそっていうと、かれが敗戦後に復帰した夜間中学をやめて平凡社に入社するあたりのことが、とくに気にかかる。つまり1947年から49年にかけて。年譜では空白のままになっているこの2年間、かれはなにを考え、なにをやっていたのだろうか。

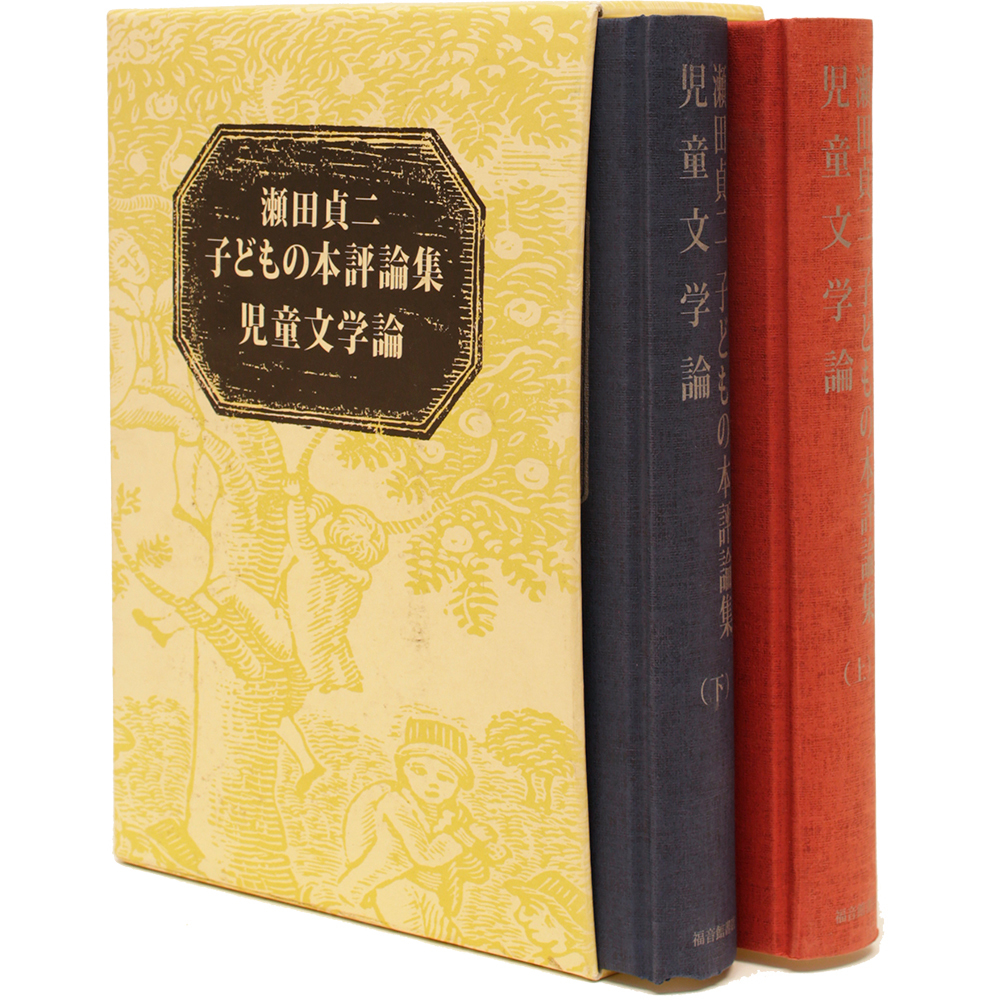

この点については、すでに「民間の知恵を集めて」という瀬田の短い文章があり、2009年に刊行された『児童文学論』という論集で読むことができる。と同書の編集にあたった荒木田さんが新しい瀬田伝でおしえてくれた。

で、いつもどおり、ただちに近所の図書館に向かう。『児童文学論』は上下2巻の大冊で、「民間の知恵を集めて」はその下巻におさめられていた。それによると、退職後、子どもの文化と暮らしにかかわる専門家になろうと決心した瀬田は、毎日のように国立国会図書館にかよい、そこで、『Compton's Pictured Encyclopedia』というアメリカの子ども向け絵入り百科事典と出会ったらしい。大きな感銘をうけた瀬田は、腰を据えて、この長い伝統をもつコンプトン社の子ども百科の分析にとりかかった。

『コンプトン絵入り百科事典』(左)と『ブリタニカ・ジュニア百科事典』。

右下は平凡社の『児童百科事典』第1巻〈アミモノ〉、左が第9巻〈サーカス〉で

茂田井武の絵を見開きいっぱいに配してある。

……〔私は〕その全体のしくみと、項目のたて方、記事の書き方、挿絵のいれ方をノートにとりました。そして、豪華なシャンデリアの下で、私の心に、一つの新しい日本の児童百科事典の構想がくみたてられていきました。(略)そして私の考えたことは、新しい教育には、その埒の外側に、民間の知識層の大きな総力的な結集がなければ成りたつまいということで、それが新しい企画の理念となり、子どもを引きこんで読ませ楽しませ考えさせようということがその方法となりました。(「民間の知恵を集めて」)

「豪華なシャンデリアの下で」というのは、それまで上野公園にあった帝国図書館が、終戦後、赤坂離宮を仮庁舎に国立国会図書館と名称をかえて再出発したからだ。「緋絨毯の敷かれたルイ様式の広壮な部屋に、アメリカの基本図書」がならんでいた、といった記述もみつかる。私も大学生のころ、なんどかそこにかよったことがある。行くたびにふしぎな気がした。いまにして思うと、まさしくあれは戦後日本を象徴する奇っ怪な光景のひとつであったのだな。

新時代の子どもの教育をささえるのは公的な学校だけではない。フランス革命の端緒にディドロやダランベールの『百科全書』があったごとく、戦後日本のはじまる場所にも「民間の知識層」が自発的に編んだ新しい百科事典があってほしい。それが瀬田の考えた新しいこども百科の「理念」だった。そして、子どもの頭脳に大量の知識をむりやり押し込むのではなく、そこに「子どもを引きこんで読ませ楽しませ考えさせる」のが、その「方法」ということになる。

そして、この宮殿図書館でアメリカの子ども百科をお手本に練りあげられた「理念」と「方法」――すなわち「私の構想」が、おなじころ「平凡社があたためていた計画」とうまく結びついたことで、このプロジェクトが正式に動きだしたと瀬田はいう。平凡社側の「計画」とは、おそらく戦争でなかば休業状態になっていた同社再建のために、下中邦彦(のち二代目社長)や顧問格の社員だった林達夫が推進していた大百科連発計画(『社会科事典』『世界美術全集』『世界大百科事典』など)をさすのだろう。

私は『社会科事典』に四つの少々長い項目をすでに書いていましたから、それが自然の紹介のようになって、昭和二十四年の夏ごろから、『児童百科事典』の具体化が委せられるようになりました。私は、項目選びのかたわら、林達夫さんをはじめとして、宮原〔誠一〕、日高〔六郎〕両氏のほか、波多野完治、国分一太郎、光吉夏弥、原弘、勝見勝などのみなさんを編集委員に加えて、会合を重ね、とうとう昭和二十六(一九五一)年二月に第一巻を出しました。(「民間の知恵を集めて」)

そう、やはり編集長は瀬田だったのである。そして林達夫は編集委員会の委員長。とすれば、「編集長の林達夫を中心に、子どものためのあたらしい文章をさがしもとめて、なんども文章教室がひらかれた」(「子ども百科のつくり方」)と書いたのも、まったくのまちがいだったことになる。

原稿依頼にあたっては、「児童のイマジネーションを掻き立てるような文章で、正確な内容を」伝えてほしいと、編集長の瀬田が執筆者たちにつよく要請した。ところが、できてきた原稿がどれもあまりにひどすぎる。やむなく瀬田は「集まった原稿を編集部の手で全面的にリライトしてしまおう」ときめた。そう荒木田さんが語っている。

こうして研究者や専門家の筆者によって書かれたオリジナル原稿は、決して自分では編集長と名乗らなかったけれども、実質的な編集長であった瀬田先生を中心に、編集部の手で次々にリライトされていくんですが、先生はこのときリライトにあたっていた若い編集者たちを、もう、しごきにしごいたそうです。(『子どもの本のよあけ』)

リライトにあたっては魅力的な導入部を工夫せよ、と瀬田は「原稿部」のスタッフに指示した、そして、リライト稿のすべてに目をとおし、気に入らないものは容赦なく突っ返して、なんども書きなおさせた。すなわち「瀬田教室」のしごき。でも耐えるしかない。なにしろ「瀬田さんが一つの単語、一つのテニヲハを変えただけで、見ちがえるほど文章が活きいきし引きしまってくる」(ある編集部員の弁)のだから。しかも瀬田はじぶんでも多数の項目を書いたから、すべての文章がひとりの人間の書いたもののように見えてしまう。そのため、いつしか内輪で「瀬田節」ということばがはやりはじめたのだとか。

こうしたエピソードに接して、あれ? と思った。この編集部の空気、かつて私が伝記を書いた花森安治の『暮しの手帖』編集部によく似てるぞ。

瀬田と同様に、花森も若い編集者たちに原稿をなんども書きなおさせた、しごきにしごいて、それでもだめなら、じぶんで徹底的に書きなおす。おかげで『暮しの手帖』の大量の編集部記事が、ことごとく、くせのつよい「花森調」の文体に統一されてしまう。

『暮しの手帖』創刊は一九四八年。そして『児童百科事典』が一九五一年。金も資材もない極度に貧しい時代にあって、すべての面でスキのない美しさと合理性をしつこく求める反時代的な完全主義という点で、じっさい、瀬田の『児童百科事典』と花森の『暮しの手帖』には、たいへんよく似たところがあるのだ。

――そうか、やっとわかったよ。遠いむかし、おさない私は、こうした人びとへの共感から編集という仕事に近づいていったのであったか。

右は『児童百科事典』全24巻、平凡社

*

話をもとにもどそう。私のおかしたまちがいは、じつは「編集長問題」だけではない。この文章で、さきに私は「子ども百科のつくり方」という旧稿から、こんなことばを引いている。

〔この百科の〕第一巻の冒頭の項目は「愛」だった。ギリシアの壺絵をうつした二色刷りの挿絵が記憶にのこっている。

はじめこれを書いたときも、あとでそれを引用したときも、なんのうたがいも持たずにいたので、荒木田さんの伝記を読んで愕然とした。そこにこんな一行があったから。

百科事典の最初の項目は、ふつうなら「愛」という言葉あたりから始まると思うんですが、『児童百科事典』の場合は、〈愛国心〉という言葉から始まっています。

ほんと? まいったな。でも、そうとわかった以上、知らんぷりはできない。ともあれ、再度、図書館へ。児童書コーナーに『児童百科事典』の現物があるのは確認ずみ。すぐに第一巻をひらく。荒木田さんの証言どおり、たしかに巻頭の項目は「愛国心」になっていた。チェック終了。おいおい、えらそうに、なにが「記憶にのこっている」だよ。

あの「ギリシアの壺絵」にしても、少年だった私は、それを汎ヨーロッパ的な「ちょっと高級な気分」のシンボルとのみ理解していたようだが、とんでもない。あの絵は、軍事国家スパルタの母親が戦場に向かう息子に盾を手わたし、「この盾を持って帰れ、さもなくば乗って帰れ」と告げている光景なのである。「勝利を、しからずんば死を」というわけだ。

それにしても、なぜ瀬田はこの子ども百科を「愛国心」からはじめようと思ったのだろう。答えはさきの略年譜の中にある。陸軍病院の衛生兵だった瀬田をはじめ、スタッフのおおくが、その数年まえに、「勝利を、しからずんば死を」の絶望的な世界から這いでてきたばかりだったからだ。以下、当時の瀬田の評論「戦後の児童文学」(『児童文学論』下巻所収)から引くと――。

〔敗戦時〕私は、はっきりと決心した。〔かつて〕夜間中学の教師だった私は、一応職場に帰るだろう。しかし、〔戦争と軍隊から〕解放された機会に私は自らのあらゆる能力と時間を、子どもたちにむかって解放しなくてはならない。これからの時代は、子どもたちに期待するよりないのだから……。私は真剣にそう思った。そして雑嚢をぶらさげて、焼け果てた東京へ帰った。

これからの日本をつくるのは子どもたちである。かれらに向けて、私の「能力と時間」のすべてをささげよう。

その決心が瀬田を、いったんはもどった夜間中学の教室から子ども百科のほうへとみちびいてゆく。だからこそかれは、その最初の項目として「愛国心」をえらんだのである。あの戦争で、日本人のおおくが「じぶんの国だけの利益をもとめるような愛国心、じぶんの国だけのじまんをするような愛国心は、かえって人間を不幸にする」(「愛国心」)と考えるようになった。そのことを子どもたちとともに確認しておきたいと切に願ったのだと思う。

さらに加えて、朝鮮戦争が勃発した1950年に警察予備隊(現自衛隊)が発足。『児童百科』刊行の翌52年には、サンフランシスコ講和条約が発効して占領が終わり、いたるところで戦前への回帰が公然ととなえられるようになった。いわゆる「逆コース」である。

戦後の日本人の考え方に早くも揺れが生じはじめた。この逆流に歯止めをかけなければという切迫感もあって、「愛国心」にかぎらず、百科のどの項目も、かならずしも読みやすくはない。でもこれは覚悟の上。第一巻に掲載された「まえがき」(おそらく瀬田の執筆になる)にも、こうしるされている。

『児童百科事典』は、やさしい話から知識へ、身ぢかな事がらから深い道理へ、応用から原理へ、読むことから考えることへの、かけ橋でなければならない。しかし、若い年齢を考えて、わざわざ、「児童のために」書くことは、いずれにせよ明白なあやまりである。児童は、可能性である。事がらの正しさと、高さとは、あつかいかたによって、児童に全的にうけとれるであろう。要は、それを興味あるすじだてによって、明瞭単純なことばで書かれることであり、それは、どんなおとなにとっても通ずる真実である。

未来をになう子どもたちに向けた本だからこそ、猫なで声を排し、とことん本気でやるしかない。そのようにして瀬田が真剣に呼びかけた相手――、つまりかれのいう「可能性としての児童」とは、いま人生も終わり近くなって思うと、ほかならぬ私のことだったのだな。その私は、かれらが書く文章をまじめに読んで考えるよりも、子ども百科をある種のテーマパークと見なして遊んでばかりいた。結果として私は瀬田やその仲間たちが夢みた「未来の子ども」にはなれなかった。どうやらそうなることに失敗したみたい。いやはや、もうしわけありませんでしたね。

―――――――――

荒木田隆子『子どもの本のよあけ――瀬田貞二伝』(福音館書店、2017)

『児童百科事典』(平凡社、1951~56)

津野海太郎『小さなメディアの必要』(晶文社、1981)

瀬田貞二『児童文学論――瀬田貞二 子どもの本評論集・下』(福音館書店、2009)

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら