たしか内田樹だったと思うが、何年かまえ、ある壮年の知識人が、齢をとるにつれて「本を読む人間としてのじぶんがだんだん落ち目になっていく」と新聞かなにかで嘆いていた。

のっけから心もとない紹介になってしまったが、とにかくそれを読み、

――落ち目の読書人ね。ハハハ、いまのおれがまさにそれよ。

笑ってそう思ったウブな七十翁は、もはやどこにもいない。なにせ内田さん(もしそうだったとして)は私の12歳下。そのくらいの年齢なら「だんだん」ですむだろうが、いまの私は早くも80歳越え寸前。だんだんどころか、この数年間で落ち目のいきおいが本格化し、そのため日々の読書にさまざまな不都合が群れをなして押し寄せている。

――たとえば?

――いろいろあるけど、まずは目のよわりかな。

――ははア、「落ち目」の目ですか。

――まさしくね。

近年、むかしの岩波文庫や新潮文庫のような、小さな活字をぎっしり詰めこんだ本がうまく読めなくなった。創元推理文庫やハヤカワ・ミステリ文庫の古いものもおなじ。若いころに読んだチェスタートンの「ブラウン神父もの」や泡坂妻夫の「亜愛一郎シリーズ」を再読しようと図書館から借りてきたはいいが、どれも活字が小さすぎて読めない。まったく読めないわけではないけれども、むりして読んでいるという不快感がつきまとう。それがしんどい。

おまけに、もう何十人もの人が手にしたものだから、どの本も相応に汚れている。公立図書館が所蔵する古い小説本の惨状については、すでに宮田昇が『図書館に通う』(みすず書房)という本でふれているので、その一節を引用させてもらうと、

背が大きく傾いていることだけならまだしものこと、それらを借りてまずおどろかせられたのは、時には手にとるのもはばかられるほど汚れているものがあったことである。さらに読みはじめてみると、しみはいたるところで見受けられ、頁の折れじわ、破れもめずらしくはない。ものによっては書き込みさえある。資料として借りた本には、この市の図書館のものにも汚損はないから、これらはエンターテインメントの本に共通と見てよい。

宮田さんは私より10歳上の、戦後日本における海外著作権エイジェントの草分けともいうべき人物である。そのまえは早川書房の編集者でもあった。そんな人が引退後、それまでいそがしくて読めなかったエンタメ系の現代小説を読もうと、近所の図書館にはじめて足をはこんだ。そのさいの感想がこれ。

どこの図書館でも、この種の新刊は予約者が何十人、ときには何百人も溜まっている(私の住む市の図書館では直木賞受賞作など軽く1千人をこえる)ので、借りるまで何か月もかかる。1年や2年、それ以上待たされることもまれではない。ようやく順番がきても、そのときはもう「手にとるのもはばかられる」ような状態になっている。そんな事情もあって宮田さんは、すでに文庫化されているものはそれを買うようにしたのだとか。

汚れた本は私もいやだから、それもひとつの手だとは思う。ただし文庫化までには、けっこう時間がかかるからね。平均して3年ぐらい?

いずれにせよ私の年齢から見て、読みたい本の文庫化を待ちながら、むなしくこの世を去ってゆく可能性はきわめて大であろう。

そんなしだいで私は宮田方式を採用せず、ミステリーも時代小説も、しつこく図書館の古本に頼ることにした。新刊やそれに類するものは原則としてあきらめ、借りる本をおもに一時代まえの文庫本(チェスタートンや泡坂妻夫がその一例)にかぎってしまったのだ。

いまはそれに書店で見つけた市販の布カバーをかけて読んでいる。布カバーなんて、遠いむかし、ガールフレンドがつくってくれたやつで花田清輝の『アヴァンギャルド芸術』をくるんで持ち歩いた記憶がかすかにあるだけ。そのぶん重くなるのが老人には難だが、汚さや情けなさはとりあえず半減する。それだけでもありがたい。

だから汚いのはまだいいのですよ。さきにのべたごとく老人読書にとっての最大の障害は小さな活字。しかも小説は、たいていは寝ながらベッド脇のLEDランプの光で読むから、なおのことうっとうしい。のこり短い読書生活なのに、こんな思いをさせられるのはごめん。とそう思っているうちに、いつしか小さな活字の本は新旧を問わず反射的に敬遠してしまうようになった。

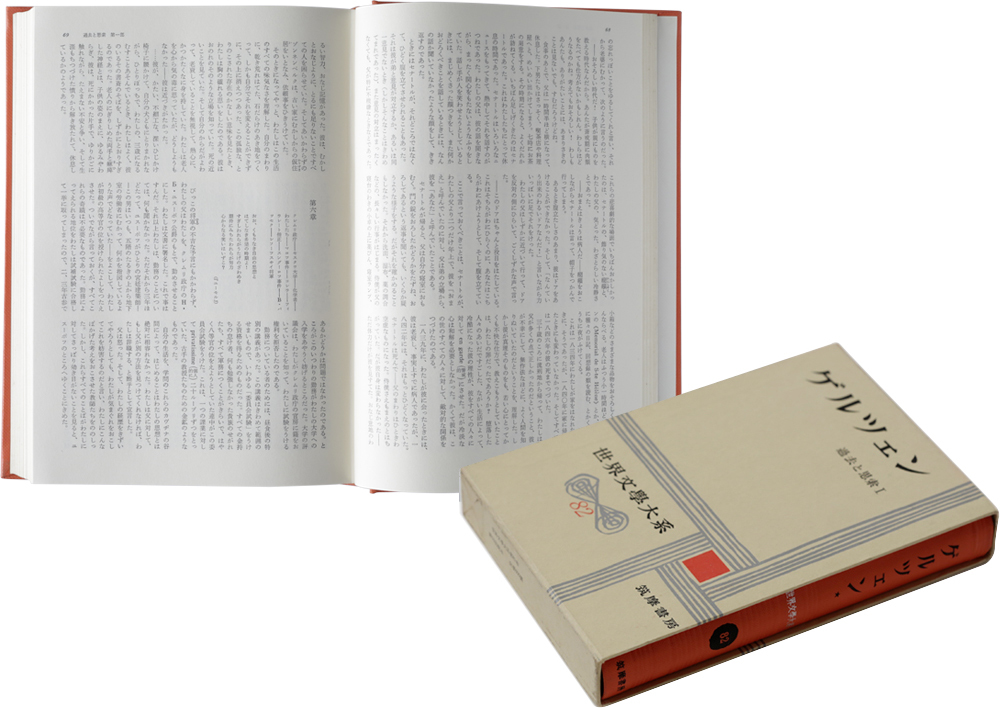

ミステリーや時代小説にかぎらず、若いころ読みそこねた「かたい本」も、できればなんとか読んでおきたい。そういう本が私にも何点かある。たとえばアレクサンドル・ゲルツェンの『過去と思索』といった本――。

この旧ロシア帝国の貴族の息子で先駆的な社会主義思想家の自伝は、妻の蔵書のなかに1964年にでた筑摩世界文学大系の2巻本がある。いつかそれで読もうと思っていたが、なにせ細かな活字のA5判3段組みで、しかも1巻あたり500ページもあるから、なかなかその気になれない。向かっ腹を立てて、

「むかしの編集者はいったいなにを考えておったのか!」

思わずそう怒鳴りそうになる。

でも考えてみれば私自身が「むかしの編集者」で、かつては、小さな活字をぎちぎちに詰めこんだ分厚い本を平気でつくっていたのだからなア。

そのいい例が1970年代後半にだした晶文社版『長谷川四郎全集』全16巻で、これがやはりそうしたつくりの本だった。なのに当時の私はといえば、いまはまだその余裕がないが、いずれ本好きの一退職老人としてゆっくり読ませてもらおうと、気楽な空想をたのしんでいたのだ。そしていざそのときがきたら、私の両の目から気持ちよく本を読む力が失われていた。ハッハ、こんな未来が待ちかまえているなんて、考えたこともなかったよ。

*

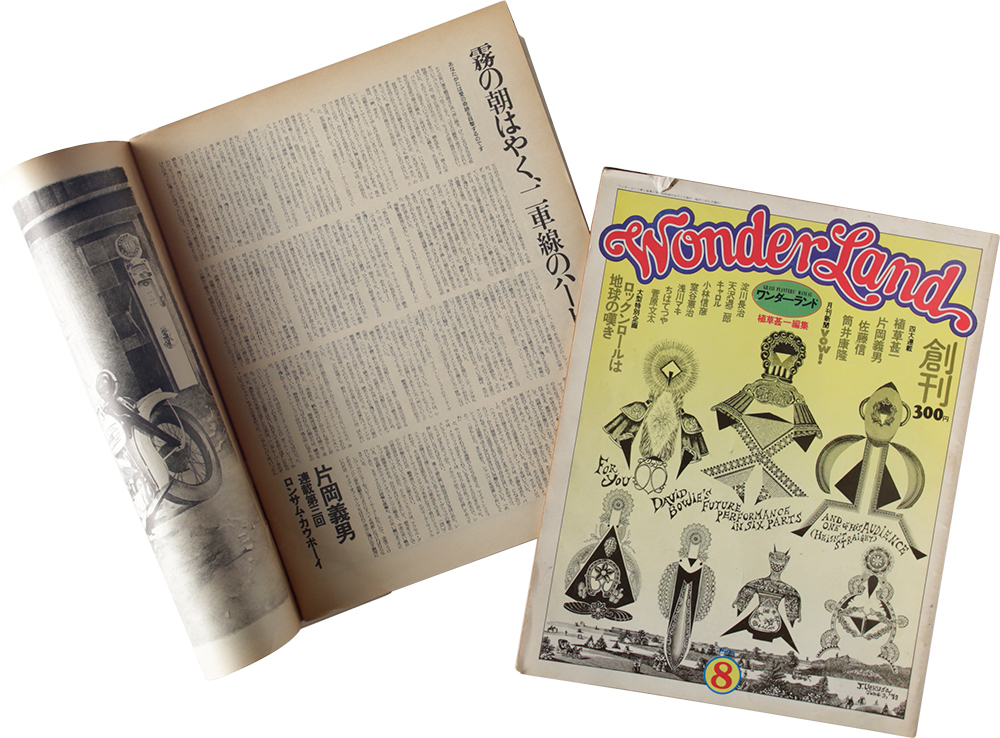

そこで思いだすのが、1973年に「植草甚一責任編集」という看板をかかげて、片岡義男や高平哲郎たちと創刊した『ワンダーランド』(のち『宝島』と改名)という雑誌のことである。このときは、おなじ年に創刊された『an・an』のような中綴じ大判雑誌の本文テキストを、デザイナーの平野甲賀と相談して、新聞用の小さな一倍活字で組むことにした。ふつうの活字や写植文字よりも、そっちのほうがぜったいにかっこういいと考えたのである。

頁は片岡義男の小説「ロンサム・カウボーイ」、AD平野甲賀

誌名変更した『宝島』1973年11月。いずれも晶文社

そしてできあがったのがこんな雑誌――といっても現物が手元にないので、以前、本の雑誌社からだした『おかしな時代』というじぶんの本から引用すると、

タブロイドのタテをすこしちぢめ、ヨコに大きくひろげたAB判。そこに新聞活字で本文を組む。そのころ新聞でつかわれていた文字はきわめて小さかった。いまはずっと大きくなっている。面積でいえば二倍はあるだろう。その小さな活字を一行30字×54行×4段で組む。したがって、一ページに六四八〇字、四百字づめ原稿用紙にして十六枚。三十枚の短篇小説が見開き二ページにぴたりとおさまる勘定になる。

すくなくともこの段階では、よし、うまくいったぞ、さながらアメリカのロック・カルチャー新聞だね、と当年とって35歳の私は大いに悦に入っていたはずだ。

しかしその一方で、まったく考えていなかったこともあった。すなわち、こんなに小さな字の雑誌が楽々と読めるのはつよい視力をもった若い連中しかいない、せいぜいわれわれあたりが上限だろう、という身もふたもない現実がそれ。あえて見ないふりをしていたのではないですよ。若い「目の力」をもってしても見えないものがある。そのことに気がついていなかっただけ。

では、いったい、いつ私はそのことに気づいたのだろうか。

思いがけず、ついさっき、その「いつ」を特定できる証拠にぶつかった。それもなんと、忘れた過去を思いだすべくパラパラとめくった旧著『おかしな時代』の、しかも、たったいま引用した箇所のすぐあとのところで。

それによると、『ワンダーランド』発足の10年ほどのち、新井敏記の編集で『SWITCH』というインタビュー雑誌が創刊されたさい、書店でそれを手にした私は、「せっかくおもしろそうなのに本文活字が小さすぎて、とても読む気になれない。なんでこんなに小さな活字をつかうんだよ」と、かなりいらいらさせられたらしい。と同時に、おのれの過去の所行(一倍の新聞活字!)をハッと思いだし、「いやいや、おれには腹を立てる資格なんかないぞ」と、はじめて深く反省したようなのである。

いましらべたら『SWITCH』は一九八五年創刊。私は四十代後半で、老眼がかなりすすんでいた。しかし『ワンダーランド』をだしたころの私はまだ三十代で、この世に老眼の人間がいるなどということはこれっぽちもかんがえず、『SWITCH』よりも小さな活字で平然と本文を組んでいた。それが若者限定、「四十代以上の人おことわり」の信号になるとは想像もしていなかったのだ。まあ、かっこうはいいけど、でも、あれじゃあな。雑誌が売れなかったわけだよ。

『SWITCH』1990年1月、AD坂川栄治、スイッチ・コーポレイション

いま見るととくに字が小さい印象はないが、文字組がスタイリッシュ(リードに斜体がかけられているなど)で、可読性に富んでいるとは言えない。

ようするに私は、この稿のはじめにのべたのとそっくりおなじことを、すでに10年ほどまえに書いていたのである。それを忘れていたということ自体が、じつは老いが私にもたらした最大の問題のひとつなのだが、それはさておき、こうして見ると、小さな活字に私を排除する闇の意図を感じるようになったのは、どうやら40代後半のできごとだったらしいことがわかる。

1973年(35歳)『ワンダーランド』創刊。活字を小さくすることで雑誌の読者層が限定されてしまうなどとは考えてもいなかった。

1976年(38歳)『長谷川四郎全集』刊行時もおなじ。

1985年(47歳) 新雑誌『SWITCH』の印刷文字が小さすぎると腹を立てた。

この10年間になにが私に起こったのか。引用にあるとおり、いよいよ老眼がはじまったのである。

すでに40代にはいったころから、辞書や本文中の〝ふりがな〟がぼやけて読みにくくなっていた。そうなげいていうと、年長の友人に「老眼だね」と冷たく引導をわたされ、おそわったとおり、駅前の本屋に走って安物の読書用メガネを購入した。『SWITCH』にいらいらさせられたのも、そんな老眼の初期段階においてだったのだ。

でもこの段階なら簡単な読書用メガネがあればなんとかなる。あとは老眼の進行につれてメガネの強度をあげていけばいいだろう。そう考えてこまめにメガネを買いかえ、20年ほどたったら、とうとうそれだけでは対応しきれなくなった。それが60代のなかばごろだったろうか。

以後は年老いた幸田露伴と同様に、老眼用メガネに加えて拡大鏡を手元にそなえるようになった。露伴はカール・ツァイスだったが、私もおなじくドイツ製の大型拡大鏡。でも辞書や〝ふりがな〟だけならともかく、ずっしり重い拡大鏡を手に一冊の本を読みとおすのは、なかなか楽ではない。露伴翁は早々にあきらめたらしい。とうぜん私も。かといってかれのように有能な助手をやとうわけにもいかんし、さて、どうしたものだろうか。

自伝的エッセイに、著者の目のよわりも跡付けられている。

*

けっきょく問題は、往年の私がそうだったように、現場で本をつくる編集者のほとんどが、小さな活字の本は老人には読めない、読めてもきわめて読みにくい、という現実に気づいていないことにあるのだ。そのため小さな活字を詰めこんだ本を平気で市場に送りだしてしまう。

21世紀にはいって、戦前戦後の古い岩波文庫本の「リクエスト復刊」がさかんに行われるようになった。いい傾向だと私も思いますよ。

ただね、復刊といっても古い活字本をオフセットで複写しただけのものだから、たいへん読みにくい。最近でたものにかぎっても、『芭蕉臨終記・花屋日記』、若松賤子訳『小公子』、チェーホフ『妻への手紙』、金素雲『朝鮮民謡選』、渡辺一夫訳『ピエール・パトラン先生』など、気にかかる本が何冊もある。でもこの活字組みのままでは、とうてい読めそうにない。そう考えて買うのをあきらめた高齢者が、私以外にも、おおぜいいるにちがいない。じっさいには、この人びとこそが「リクエスト復刊」の中心的な読者であるはずなのにね。

と日ごろ、そんな小活字へのうらみが頭にあったので、先日、用件があって神楽坂の日本出版クラブ会館で永江朗(私の20歳下)と顔をあわせたさい、「まいったよ。あなたはまだ大丈夫だろうけどさ」とグチをこぼすと、

「そんなことないですよ。ぼくだっておなじ」という答えがもどってきた。

「じゃあ、いつも、どうしてるの?」

「たとえば電子書籍とか」

「ふうん。なんで読むんだい? Kindle(キンドル)?」

「そう。寝るときベッドに持ち込んでね。活字の大きさも好きに変えられるし」

Kindle というのは、いわずと知れたアマゾンが2007年に売りだした電子本リーダー(読書用の小型端末)で、暗いなかでも楽に本が読める。永江さんは通常、それで「青空文庫」を読んでいるらしい。 Kindle どころか、近ごろは「電車を待っているときとか、待ち合わせをしている相手がなかなか来ないときなんかに、 iPhoneで青空文庫を読んでいる」(『本を読むということ』)のだとか。

永江さんにかぎらない。過日、『切腹考』という長編エッセイ(ユニークな森鷗外論でもある)を読んでいて、著者の伊藤比呂美さんがアメリカの自宅で、やはり青空文庫をたよりにこの本を書いたことを知った。

外国生活で、本が自由に手に入らない。鷗外は「青空文庫」によく入っていて、そこで読むことが多かった。 Kindle なんかなかった頃である。青空文庫は横書で表示されるから読みにくくて、それを全文コピペして、Word に移して縦書にして読んだ。(略)鷗外先生は、常用漢字でない漢字も躊躇(ちゅうちょ)なく使う。ときにはそれが Word に出ない。それをいちいち検索して探し出したり、鷗外先生に無断でひらがなにひらいたりもした。それから、わたしはやっぱり戦後の教育を受けているので、現代かな遣いの方が心に沁み入る。それで、鷗外先生に無断で、旧かなのときは現かなに直した。

念のためにいえば、 Kindle などの専用リーダーをつかえば、青空文庫でもなんでも自動的にタテ組み表示してくれる。私も発売後しばらくつかってみたことがある。その後、昨2016年にだした『読書と日本人』という本の準備をしていたときも、与謝野晶子訳『源氏物語』から寺田寅彦や三木清の読書論まで、原勝郎の『東山時代における一縉神の生活』などもふくめて、なんどか Kindle と青空文庫のお世話になった。

ただし、とりあえず資料として利用させてもらったというだけの話で、紙の本とおなじ高密度の読書ができたわけではない。それに電子本といっても、どうせ市販のものの大半はマンガだろうという思い込みもあって、しばらく電子本から遠ざかっていたのだが、こんど永江さんの話をきいて、あらためて視点をかえてためしてみるかと思い立った。

視点をかえてというのは、永江さんのいうように、ほんとうに電子本は「目のよわり」になやむ老読書人にとっての新しい杖になってくれるのかどうか、とにかくじぶんで確認してみようと考えたというほどの意味――。

そこでまず、さきにあげた「ブラウン神父もの」と「亜愛一郎シリーズ」、それにゲルツェンの『過去と思索』を材料に、古い本の電子化がどのていどすすんでいるかをしらべてみた。その結果、ざっと以下のようなことがわかった。

○チェスタートンの「ブラウン神父もの」――青空文庫に直木三十五訳の選集がある。無料。創元推理文庫版(中村保男訳、640円)もハヤカワ・ミステリ文庫版(田口俊樹訳、821円)も、すでに電子版がでていて、どちらも紙版よりほんのすこし安い。ほかにKindle版(橋口稔・橋本福夫・村崎敏郎訳、324円)もある。

○泡坂妻夫「亜愛一郎シリーズ」――創元推理文庫版と角川文庫版があり、これらも電子版がでている。定価は500円ほど。やはり紙版よりちょっと安い。

○アレクサンドル・ゲルツェン『過去と思索』――筑摩世界文学大系版のほかに、同書房の単行本(全3巻)と日本評論社の世界古典文庫版(全3巻)があるが、ざんねんながら電子本はない。ただしおなじ著者の『向こう岸から』が平凡社ライブラリーにおさめられており、そちらは電子化ずみ。これも紙版よりやや安い1400円。

これだけ見ても予想以上に電子化がすすんでいるのはたしかなようだ。マンガが圧倒的多数をしめるという実情こそ変わらないが、それでも最近は出版各社も硬軟の別なく積極的に電子本をだすようになり、市場に蓄積された「かたい本」の量もしだいに充実しつつあるらしい。

いまのところ、何点かの「見本」をのぞいてみただけだが、とにかく文字の大きさを自在に調整できるというのは5千年におよぶ本の歴史ではじめての事態ですからね。それだけでも、毎日のように小さな印刷文字と苦闘している老人たちにとっての画期的な発明であることはまちがいない。もちろん不満な点は多々ある。永江さんとちがって、残り時間のすくなくなった私のような人間がどこまで本気でつきあえるかはまだまったくわからない。ヒマを見て、じっくりためしてみるつもり。その報告はいずれまた。

―――――――――

宮田昇『図書館に通う』(みすず書房、2013年)

津野海太郎『おかしな時代』(本の雑誌社、2008年)

『長谷川四郎全集』(晶文社、1976~78年)

永江朗『本を読むということ』(河出文庫、2015年)

伊藤比呂美『切腹考』(文藝春秋、2017年)

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら