いましらべてわかったけれども、そうか、あれは1977年のことだったのか。あるテレビ番組で悠木千帆がじぶんの芸名を競売にかけ、それが売れたかどうかして、以来、樹木希林と名乗るようになった。私はまだ悠木だったころに知り合い、「おい、ちほ」などと呼びかけるのになれていたので、あのときはいささかとまどったっけ。

でも、その当時はもう会う機会も減っていたし、じっさいには、さしたる面倒はなかったのだが、それでも3年にいちどぐらいのペースで、たまに会うと、そのつど「ちほ」と呼びそうになっていそいでやめる、といって「きりんさん」とも呼びにくいしなァ、というような状態が、なくなるまでつづくことになったのです。

そこで、いつもながらの昔がたり――。

1965年、すなわち東京オリンピックの翌年に、私は蜷川幸雄の紹介で、岸田森と、かれと結婚してまもない悠木千帆にはじめて出会った。

ふたりとも文学座演劇研究所を1期生としてでたばかりの若い俳優(草野大悟、小川真由美、橋爪功、寺田農、北村総一朗らが同期にいた)で、岸田は、この年のはじめに草野や小川とともにジョン・オズボーンの『怒りをこめてふり返れ』に主演し、いっぽうの悠木は、前年にはじまったTBSのテレビドラマ『七人の孫』や、この年にはじまる『時間ですよ』で、オールジャパン級の人気者になろうとしていたころだった。

ちなみにいうと、蜷川幸雄も当時はまだ「青俳」という劇団の中堅俳優で、私はその中心にいた岡田英次氏にさそわれて劇団の研究所(やはり20代の前半だった石橋蓮司や蟹江敬三がいた)で講義をするようになり、かれと知り合ったのである。

この出会いのしばらくのち、あらためて、いぜん早大や東大の学生劇団にいた村松克巳(俳優)や佐伯隆幸(フランス文学者・劇評家)、それに当時はしたしかった詩人の長田弘をつれて、池袋の小さなレストランの2階にあった岸田と悠木の部屋をたずねた。いくらか年長の蜷川さんもいっしょだった。

その席で、にわかに劇団をつくろうという話になり、翌66年、岸田と悠木、それに草野大悟の3人が文学座をやめ、こちらからは村松、佐伯、長田のほかに、平野甲賀や稲葉良子(俳優・歌手)や山元清多(劇作家)が加わって、「六月劇場」という小劇団が発足する。命名者は千帆。「むかしから稽古ごとは6月6日にはじめる決まりになってるのよ」というので。そしてこの過程で蜷川さんがいなくなり、まもなく石橋や蟹江とともに「現代人劇場」を結成する。

それにしても戦前からつづく文学座という大劇団の若きエースたちと、60年安保闘争期の学生演劇の経験しかないアマチュア連中が、なぜいっしょに劇団をつくるなどという暴挙に走ったのかしらん。とにもかくにもアングラ演劇ブームの到来前夜。いまとなっては、「まァ、なんとなく気が合ったんでね。そんな荒々しい風がこの国の演劇界に吹きはじめた時代だったのですよ」というしかないのだが――。

数日まえ、近所の本屋で立ち読みした『婦人公論』の最新号に、かつて同誌に掲載された樹木希林の連載対談の抜粋が紹介されていた。そこに、「ぼくは二十歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどとだれにも言わせまい」という、ポール・ニザンの小説『アデン アラビア』冒頭の1行を彼女がさらりと暗唱する場面がでてくる。

――なんで樹木希林がポール・ニザンを?

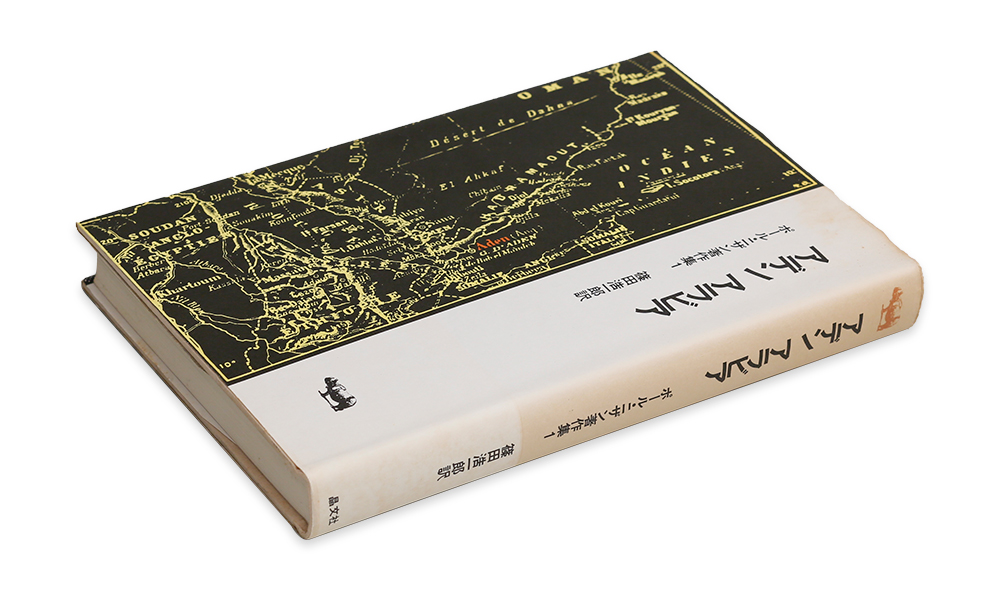

そう意外に感じる方もおいでだろうが、じつはこの本、六月劇場の発足とおなじ66年に、すでに編集者でもあった私が長田弘の協力をえて、平野甲賀装丁で晶文社から刊行したものだったのです。そのせいですぐ彼女の手に渡った(押しつけた?)ものと思われる。

そして、ほかならぬこの冒頭の1行によって、『アデン アラビア』は、たちまち当時の若者たちのあいだでのベストセラーになった。あれは『日本春歌考』だったと思うが、大島渚の映画でも学生下宿の小さな本棚にこの本がちゃんと並んでいたしね。そんな時代――つまり彼女が悠木千帆だったころの記憶のひとひらが、樹木希林となったのちも、かろうじて生きてのこっていたということなのだろう。

ただし、だからといって悠木や岸田が、当時の若者たちの総じて左翼的であった気風に共感していたわけではない。それどころか、学生演劇あがりの頭でっかちなアマチュアどもに、この連中、ほんとに大丈夫なのかしらとあやぶみ、でもこうなった以上はわれわれが面倒をみるしかないか、と生マジメに考えていたにちがいないのだから。

劇団計画がスタートしてほどなく、「あのね、カイちゃん」と岸田がいった。「こんど母といっしょに住む家をさがすんだけど、そこを劇団の事務所にしない?」

この提案に「カイちゃん」こと私はもとより、ほかの連中も一も二もなく同意し、すぐに全員で空き家さがしがはじまった。リーダーは千帆。やがてわかってくるのだが、彼女は稽古場でもどこでも、たえず住宅情報誌をめくっているようなウルトラ住宅建築マニアだったのだ。

そんな彼女の指令にしたがって、荻窪の天沼陸橋にちかい町中の洋館にはじまり、何か所かまわったすえに、ようやく芝白金台町の大きな寺の墓地の奥にある2階屋に行きついた。

そして66年7月、1年後の正式な発足をめざし、新しい家の10畳ほどのリビングルームを客席に、隣接する4畳半を舞台にしたてて、『ブレヒト・オン・ブレヒト』というミニ・バラエティショーを上演。「四畳半劇場」と称してね。これが私の初演出。ところが初日をあすにひかえ、こともあろうに舞台美術担当の平野が「お、わるいな」とすがたを消した。なにせシロウトだからさ、せっかく手に入れたチケットがもったいないと、武道館でのビートルズの来日コンサートに行ってしまったのよ。

このとき悠木千帆は23歳。私が5歳上の28歳で、ほかの連中はその中間ぐらい。

その後、長田弘作『魂へキックオフ』から山元清多作『海賊』まで、3年で5回の紀伊國屋公演をかさね、1970年、アンダーグラウンド自由劇場での山元の『バーディ・バーディ』公演後に事実上の解散状態におちいる。そこにいたるプロセスは『おかしな時代』という本で詳述したので略す。ただ悠木千帆にかかわって、その本では書かなかったことをひとつしるしておくと、

――ええっと、あれはいつのことだったかな。

たしか紀伊國屋公演のスタートから2年ほどたったころだったと思うけれども、「ちょっと父と話してくれない」と千帆にさそわれ、彼女の実家、桜木町駅にちかい横浜野毛の「叶家」という大衆酒場をたずねたことがある。

いまは改築されているようだが、当時は和食、中華、すし、焼き鳥などのコーナーが大空間にひしめく、ふしぎな造りの店だったという定かでない記憶がある。戦後まもなく実行力のあるお母さんがはじめたともきいた。たしか店の奥にご両親の暮らす部屋があって、そこでまず薩摩琵琶奏者のお父さん(中谷襄水)の演奏をきいたんじゃなかったっけ。

で、同行者一同、かしこまって拝聴していた演奏がおわり、

「きみたち、横浜に劇場をつくる気はないですか」

とお父さんがいった。それが千帆のいう「父との話」の眼目だったのである。「土地もあるの、そこに200人ぐらいの客席の劇場を建ててさ」とすかさず千帆が語をついだ。ははあ、どうやら父というよりも、建築マニアの千帆の側から芸術家の父と事業家の母にもちかけて、こんな話になったらしいぞ。すぐにそう感じた。「ほら、お父さんの琵琶コンサートもできるし」とかね。

*

なにしろ俳優座劇場と紀伊國屋劇場をのぞけば、東京ですら、私たちのような小劇団がつかえる劇場は皆無にちかい時代だったから、この提案はきわめて魅力的だった。もしこの段階でほんとうに劇場ができていたら、千帆はもとより、その後の私たちの人生もかなり大きく変わっていたかもしれない。

しかし、もちろんそうはならなかった。「わかりました。みんなで考えてみます」と答えたまま、いつしかこの話は立ち消えになってしまったからだ。ではなぜ消えたのか。このさき何十年も自前の劇場で芝居をつづけてゆく自信がない。たしかにそれも大きな理由だったが、それだけではない。じつはこのころ同時に、もうひとつ別の計画がすすんでいたのである。

かいつまんでしるすと、六月劇場、自由劇場、発見の会の3グループが協力して、それまで小劇団にとっては夢の夢だった地方公演を実現するという試みにはじまり、そこから六月劇場と佐藤信たちの自由劇場を合わせて50人ほどのメンバーによる「黒テント劇場」の全国巡演というところまで、じぶんたちですら考えてもいなかったほどの速度で突っ走ってしまったのだ。

でも巨大なテントをかついでの貧乏旅はやはり大変だからね。第1回公演の『翼を燃やす天使たちの舞踏』(佐藤信・山元清多・斉藤憐・加藤直の合作)の1年になんなんとする長旅を終えたところで、ふたつの劇団は解散せざるをえなくなり、そのまま自由劇場をつづけるという串田和美と吉田日出子をはじめ、半分以上のメンバーがいなくなった。そうしたなかで千帆と岸田のすがたが相ついで消える。いくらかおくれて草野大悟も。

いま思うと、もしかしたら千帆は、よかれと思って提案した劇場計画をよそに、先頭に立って劇団をこわしはじめた私にがっかりしていたのかもしれない。しかし、もし仮にそうだったとしても、この時期に千帆がいなくなったことには、それよりはるかになまなましい事情があった。彼女と岸田の関係が急にこじれはじめていたのである。

樹木希林の没後、メディアには彼女を悼む人びとの回想のことばがあふれた。いまもつづいている。おかげで彼女が、あとからきた若い俳優や映画人のあいだで、これまで私がばくぜんと考えていた以上に大きな存在だったことを知ることができた。古い友人にとって、もちろんそれはこの上もなくうれしいことだった。ただし、ちょっと残念なことがひとつ。彼女の型破りな夫であった内田裕也氏にくらべて、その最初の結婚相手である岸田森について、あまりにも薄くしか語られていないこと。

――とうぜんだと思う。そんなのむかしの人の手前勝手な感傷でしょう。

もちろんそう。それはみとめます。でも無茶を承知でそういいたくなるほど、私の知っている20代の岸田は、俳優としても人間としても、ほかに比べようもない独特な味をもつ魅力的な男だったのだ。だってそうでしょうが。なにはともあれ、あの樹木希林が悠木千帆だったころ、はじめて結婚に踏み切った男なのだから。

岸田森は文学座を創設した劇作家・岸田國士の甥で、岸田今日子と衿子はいとこにあたる。今日子の最初の夫は文学座の俳優だった仲谷昇。そして詩人・岸田衿子の最初の夫が谷川俊太郎で、2番目は田村隆一――。

そうした特殊な環境にそだったせいか、かれの日常のふるまいには、どこか浮き世ばなれしたところがあった。いつ会っても変わらない安定した表情で、かれが大声を発したり、こわばった顔をしたところなど見たことがない。悠木は住宅建築マニアだったけど、こちらは蝶々収集マニア。ある日、ふらりといなくなったと思ったら数日後に帰宅し、「なんと100種600頭の収穫!」と、真っ黒に日焼けした顔でニコニコいばってみせた。だまって台湾に収集旅行に行っていたのだ。

ある晩、いっしょに飲んでいた草野大悟がこういった。

「おれのしゃべりはね、ぜんぶ森のおかげなんですよ」

草野は同世代の俳優たちがこぞって一目おくほどタフな演技者だったが、鹿児島そだちで、当初、ことばにつよいなまりがあった。しかし、かれはなかなかに屈折した自尊心の持ち主でもあったから、劇団のだれかれにそれを注意されると、ムッとして、ときに攻撃的にふるまうようなこともあったらしい。

いきおいまわりの人びとは敬遠しがちになる。なかで岸田だけが友人のなまりをいちいち根気づよく指摘しつづけ、草野もかれの指摘だけはすなおに受け入れた。そんないきさつもあって、岸田と悠木が文学座をやめると聞いたとき、即座に「おれもやめる」と決めたというのである。

その草野が1991年に51歳で急死し、翌年、かれの遺稿をあつめて晶文社から『俳優論』という本をだした。そのさい樹木希林(もはや千帆ではない)、斎藤晴彦、石橋蓮司という3人の友人たちに鼎談をしてもらった。その一節――。

樹木 わたしと大ちゃんはね、鼻が低いの。(笑)女優になるっていうのは自分の存在そのものが魅力的だと思いこんでいいはずでしょ。でも、そこのところへは私は絶対にいけないんですよ。まず「わたしが素のままでいてもお客は気持ちよくない」という確信がある。それが大ちゃんにもあったんじゃないかと思うの。

斎藤 なるほどね。でも大ちゃんが鼻が低いなんてまったく気がつかなかったな。

樹木 大ちゃんのメイクで一番時間がかかるのが鼻だったのね。(笑)でも人間って、どっかに負けの部分があったほうが素敵だと思う。大ちゃんとは手さえ握ってもらえない間柄だったけれど、そういう色気は普段とても感じましたね。

いやいや鼻の低さにかぎらないぞ。若き日の千帆と草野には、ほかにもまだ似たところがあった。たとえば、さきにふれた『婦人公論』最新号に、千帆の妹で琵琶奏者の荒井姿水さんの取材記事がのっていた。そこで姿水さんが語っている。

「役者の世界に入ってからの姉は、非常によく切れるジャックナイフのようでした。人の言葉に敏感で、何かを感じると、鋭い刃がパッと飛び出る、だから、なるべく近寄らないようにしていました。どこで傷つけられるかわからないですから」

さいわいにして私はまぬがれたけれども、仲間のなかには、ときに、その「パッと飛び出る」ジャックナイフの鋭さに辟易させられた者がすくなからずいたと思う。ただし、そのことで「千帆はいやだ」というような空気にはならなかった。なにしろ私たちにとってのふだんの彼女は、よく気のつく、面倒見のいい、ぴかぴかした頬をした明るい女性でもあったのでね。

それよりはむしろ彼女のほうが、ときとして飛び出すジャックナイフの鋭さを、じぶんで持てあましていたみたい。その点では大悟というよりも、「あたし若い時からね、女らしいとか優しいとかって言われたことないの。強い、強情っぱり、そいから頑張り。(略)頑張りっていうの、父はあんまり好きじゃなかった。(略)棘があるって言うんですね」――ことほどさように私は「我の強い」女なのよ、と湿りっ気なしで語る露伴の娘、幸田文にちかい。

そしてここからは私のまったくの推測になるのだが、草野と同様、そんな千帆にとっても、並はずれた岸田のおだやかさが、じぶんにも制御できない「我の強さ」や「棘」をやわらげ、しずめてくれる力として感じられていたのではないだろうか。

ところがそうした信頼を根こそぎ裏切るようなできごとが、とつぜん発覚する。私もふくめ、まわりのだれもが「まさか」と思った岸田の女性関係である。せまい世界だから、「あいての女優の衣装を千帆がハサミで切り刻んでたぞ」といった真偽不明の噂がささやかれるようになり、気がつくと私たちのまえから、彼女の、つづいて岸田のすがたまでが消えていた。

もちろん信頼していた人間の裏切りだけではないのだろう。

夫の母との3人暮らしのむずかしさ(むずかしくないわけがない)とか、赤字つづきの六月劇場をじぶんひとりの稼ぎでささえる苦労(この時期、私はしばらく晶文社をやめていたし、ほかのメンバーもその多くが赤貧洗うがごとしであった)とか、若い彼女のかかえていた困難はほかにもいろいろあったにちがいない。そのいっさいの事情についてひとことも語ることなく、「強情っぱり」の千帆は黙っていなくなったのである。

そして彼女とは、そのままいちども顔を合わせることなく時がすぎ、ある晩、平野甲賀とつれだって渋谷から車で10分ほどの池ノ上の地中海レストランに行った。店にはいり、20人ほどがすわれる長いカウンターの入口よりの席について見わたすと、いちばん奥に悠木千帆がひとりでいた。

「……おい、千帆がいるぞ」

へえ、と平野もそちらに目をやった。その気配に千帆が気づき、すこし間をおいて意を決したように席をたつと、私たちのほうにやってきて「あのね」と立ったままいった。

「私もいっしょに飲みたいのよ。でも、もうじき裕也がくることになってるの。カイちゃんたちを見たら殴りかかるかもしれないから、あっちにいる。……ごめんね」

裕也氏との話はとうに知っていたと思うから1972年か3年ごろ。千帆と会わなくなって3年ちかい時間がたっていた。

「まいったな。いまさらなんでおれたちが殴られるんだよ」

そうぼやきながらも、「まァ、お顔ぐらいは拝見しておくか」とそのまま飲みつづけた。ところがその肝心の人物がいつまでたってもやってこない。しょうがねえなァ。あいかわらず奥に黙々とすわっている千帆に目で合図して店をでた。あとできいたところでは、どうやらその晩、裕也氏はとうとう閉店まですがたをあらわさなかったらしいや。

*

と、ここまでが「希林が千帆だったころ」の私から見た物語――いいかえれば、女優・樹木希林誕生にさきだつ、いささか偏向したその前史である。そして偏りのままに話をつづけると、このあとの女優としての希林には、大ざっぱにいって3つの時期があったように思える。

駆け足でたどっておくと、まずは前史時代の『七人の孫』につづく『時間ですよ』『寺内貫太郎一家』『ムー一族』など、TBSの人気テレビシリーズの時代。それが第1期で、演出家・久世光彦の力を得て「突飛でコッケイな怪女優」としての希林イメージがかたまる。そして1979年末、『ムー一族』の打ち上げパーティで久世の「不倫」を希林が暴露し、久世がTBSを退社。――岸田、内田、久世と、彼女は親密な男たちの不倫にはそれぞれに独特の罰をあたえるのだ。

こうして終了したTBSテレビシリーズに代わり、その前年、78年から富士フイルムの「お正月を写そう」CMがはじまった。

たぶん80年代のはじめごろだったと思うけれども、はじめてたずねた彼女の家で、「あのCMいいな。いままでのきみでいちばんいいんじゃないか」というと、「ふうん、じゃ見てよ」とデスクから1枚のCDをとりだしてきた。テレビ画面でそれを見ておどろいた。例の写真屋の店頭での、店員の岸本加世子と希林扮する「綾小路さゆり」のやりとりが、あれで30もあったろうか、ことなるヴァージョンでぎっしり詰めこまれていたのだ。

しかも、すでに見たおぼえのあるものは数本しかない。あとはすべてペケ。そう判断したのは希林じしん。「美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりに」というキメ台詞にしても、もとは「美しくない方も美しく」だったものを、彼女のつよい反対で変えてしまったのだとか。

――そうか、いまにして思えば、彼女を達者な脇役としてでなく、本気でメインに据えたしごとはあれが最初だったんだな。久世光彦との共同作業も終わったことだし、はじめてひとりになって、よほど力がはいっていたのだろう。

そして第2期。80年代から21世紀にまでつづく長い停滞期――。

この時期は私も忙しく、テレビドラマも日本映画もほとんど見ていなかったから厳密なことはいえない。でも、たまに目にするかぎりでは、すでにおなじみとなった「怪女優」の役割をそつなくこなしているとしか思えなかった。そしてこれがかならずしも私の印象だけでないらしいことは、たまに会う彼女のことばからも推察できたのだ。

――このごろは台本もろくに読まずに行って、その場でやりたいようにやって、だれもなにもいわないから、そのまま帰ってくるの。私ね、いつのまにか「大女優」にされちゃったみたい。

そうぼやく希林のうちには、みずからの演技の行きづまりを意識し、そんなじぶんを甘やかしてしまう現在のテレビや映画の現場への苛立ちがあった。おなじ苛立ちの深さが、草野大悟遺稿集のための鼎談を終えたあと、ホテルのロビーで雑談していて、私が黒澤明の『生きる』について「あのお通夜のシーン、やっぱりすごいよ」といったさいの、彼女のこんな発言からもうかがえる。

……うまさという点では、私はいまの俳優のほうがうまいと思う。だって、あのお通夜のシーンは何週間もかけて撮ったの。いまは映画でもテレビでも、稽古も読み合わせもなしで、その場ですぐ本番だもの。もしむかしの黒澤さんみたいに時間やお金がつかえれば、いまの俳優だって……。(私の記憶による樹木希林のことば。『百歳までの読書術』による)

そういえば別のとき、こんな話をきいたこともあったな。

某日、テレビスタジオに行くと、壁ぎわの椅子に80歳ちかくなった志村喬がひっそりとすわっていた。「だけどだれもあいさつに行こうとしないの」――先輩俳優への敬意の欠如? いや、もしかしたらこのスタジオにいる若い俳優やスタッフたちは、だれひとりこの老優のすごさを知らないのかもしれない。そこで彼女は志村のとなりにすわり、ふたりで長い話をしたというのである。

そう、樹木希林はかくのごとく律儀で、まっとうすぎるほどまっとうな俳優でもあったのだ。そしてこの行きづまり感が21世紀にはいると、新しい映画監督たちとの出会いによってようやく解消され、つまりはそれが第3期ということになった。

私の住む町にシネコンができ、2008年に、そこで是枝裕和監督の『歩いても 歩いても』という映画を見た。

夏の終わり、中年の夫婦が妻の以前の結婚で生まれた少年をつれて、海辺の夫の実家にもどってくる。もと開業医の頑固な父と、いそいそと息子夫婦を迎える母。それが樹木希林なのだが、歯なしの老母のフガフガとやさしげな表情に、ときおり、あのジャックナイフの刃のごとき悪意の光がチラッと走ったりする。おや、いつもの彼女とはなんだかすこしちがうみたい――。

この感想が2010年の『悪人』でさらにつよまり、そのことをたまたま会った希林に告げると、「そう? よかったわね」とそっけなく答えた。

彼女の話では、どうやらこの映画の李相日監督は、じぶんからはあまり説明をせず、「もういちど」「もういちど」と、納得がゆくまで俳優たちに繰りかえし演技をもとめる手法にこだわるたちの人らしい。だから監督としては往年の黒澤明や小津安二郎のタイプ。その意味では反時代的――いま流の、あわただしい効率重視のしごとのすすめ方とはちがう。

いまは失われかけたそんな気風が映画の現場によみがえり、そのことが樹木希林の演技にも反映しはじめたのかもしれないぞ。

そうした漠たる印象が2015年に見た河瀬直美監督の『あん』によって確信にかわった。ある日、小さな町のどら焼き屋の店頭に、かつてハンセン病患者だった餡職人の老女がふらりと立つ。この希林演じる徳江さんを見て、「ああ、やっと」と思った。いくぶん大げさにいってしまうなら、それは新劇もアングラもテレビの怪演も、これまでの経験を悠々とひとつに凝縮したような大きなスケールの演技だったのである。

そして、これはやがておくれて気づくことになるのだが、この3つの秀作――『歩いても 歩いても』『悪人』『あん』の制作されたのが、彼女がじぶんの体内で増殖する癌細胞とともに生きていた時期だったのだ。

2005年、乳癌の摘出手術。

2013年、癌が全身がひろがったことを公開の席で発表。

この間も私は1度か2度、彼女と会ったはずだが、癌の話を直接きいたことはない。噂できいて心配し、ほどなく全身癌の報告によってその事実をハッキリ知った。したがって、あとで『あん』を見て「ああ、やっと」と感じたことには、たぶん、「千帆もついにここまできたか」と「おい、なんとか間に合ったな」という二重の意味合いがあったのだと思う。

希林はじぶんの「我の強さ」――浄土真宗系・千代田女学園出身で仏教につよい関心があったから、その筋でいいかえると、じぶんの「業の深さ」から瞬時も目をそらさず、矛盾は矛盾として自覚し、「でも人間って、どっかに負けの部分があったほうが素敵だと思う」と「素のまま」に生き終えることができた。鼻の低さどころじゃない。最後は総入れ歯をはずし、すっぴんのまま演じることさえためらわなかったというのだからね。癌など、さしたることではなかったのかもしれない。

そして、そのように生きる希林に、是枝裕和・李相日・河瀬直美たち、じぶんよりもずっと若い、すぐれた監督たちとの出会いがかさなる。最晩年になっての全身癌(切迫する死)と新しい仲間たちとの思いがけない出会い。あえていってしまえば、希林のような女優の人生にとって、これは、ほとんど奇蹟といってもいいほどの幸運だったのではないかな。

1982年に43歳で死んだ岸田森にはじまり、この稿に登場する男どもは、草野も村松も山元も佐伯も長田も斎藤も蜷川も、だれひとり彼女のような大往生をとげることはできなかった。私だってもちろんだめだ。千帆よ、希林よ、まことにあなたは大した女であったよ。

「追悼・樹木希林さん」『婦人公論』2018年10月23日号

ポール・ニザン『アデン アラビア』篠田浩一郎訳、晶文社、1967年

津野海太郎『おかしな時代』本の雑誌社、2008年

津野海太郎『百歳までの読書術』本の雑誌社、2015年

草野大悟『俳優論』晶文社、1992年

幸田文『増補・幸田文対話(下)』岩波現代文庫、2012年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら