十、平たいファンがいい

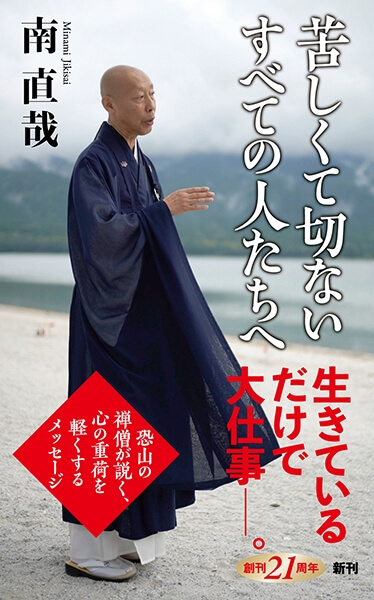

著者: 南直哉

なぜこの世に生まれてきたのか? 死んだらどうなるのか?――その「答え」を知っているものなどいない。だから苦しい。だから切ない。けれど、問い続けることはできる。考え続けることはできる。

出家から40年。前著『苦しくて切ないすべての人たちへ』につづいて、「恐山の禅僧」が“生老病死”に本音で寄り添う、心の重荷を軽くする後ろ向き人生訓。

私のようなものでも、それなりの年月、人前で話をしたり、本を書いたりしていると、中には「面白かった」とか、「勉強になった」と言って下さる方がいる。恥ずかしさ半分、ありがたく思う気持ち半分、というところか。

ところが、ここ数年、時に面と向かって言われるセリフに、「南さんのファンです」「先生は私の推しなんです」、というのがある。これを言われると、どんな顔をしていいのかわからない。芸能人やアイドルならともかく、こちらは一介の坊さんである。

もちろん、「ファン」や「推し」は、「信者」ではないし、無論「弟子」でもない。とは言え、そこには、単に私の話が気に入った、著書が好きだ、というのとは違ったニュアンスがある。

この時、私が聊か警戒してしまうのが、「ファンの信者化」である。「弟子」は教団の制度がからむのでカテゴリーが違うが、「信者」は微妙である。

修行道場を出て、4、5年経った頃から、時々、いろいろな人から、「南さんを囲む会みたいなものを作りたいんですが……」みたいなことを言われるようになった。大抵は、明るく元気な人で、世間でも活躍していそうな人である。

「メンバーで集まって、定期的にお話を聞いたり、勉強会なんかをしたいんです」

そして言う、

「僕が最初、世話役をやりますから」

別にそれをして自分が得をしようという気配はない。会費をとって儲けよう、というのでもない。素直な気持ちで言ってくれているのだろうとは思う。ならば、ありがたい申し出と言うべきかもしれない。

が、私は、今まで一度もこの種の話に乗ったことが無い。「ファン」が横につながった輪の中には、決して入らないようにしている。なぜか。ある会話の記憶があるからだ。

十数年前、同じ年頃の中年男性が、時々、私のところへ坐禅に来ていた。場所は、福井にある私の住職寺や恐山、あるいは東京の某所である。時間と場所を打ち合わせて、二人で坐禅をした。

初めて彼の坐相(坐禅の時の姿勢)を見た瞬間、既にそれなりに長い年月、坐禅に親しんでいることは、明々白々にわかった。私がこの上教えることなど、まず無さそうだった。事実、彼は私と一緒に坐禅をして、その後、お茶など飲みながら、よもやま話をして帰るだけだったのである。

私もそれで結構だったのだが、5回6回と続くうち、どうして通ってくるのか、だんだん気になってきた。

「あの、どうでもよいことではあるんですが、こう続くと気になるので伺いますが、どうして私のところに来るんですか?」

「あはははは、すみませんねえ、お邪魔でしたか」

「いや、そういうことではなくて、坐禅するなら、他にもよいところがあるだろうに、何でわざわざ……」

「あなたのところへ、ということですか?」

「まあ、そうです」

「正直に言うと、私一人を相手に、南さんが一緒に坐ってくれるからです」

「はあ?」

「変な意味じゃないですよ。南さんの大ファンで、あなたを独占できて嬉しい、みたいな」

「それはそうでしょうけど、じゃあ、どういう意味なんですか?」

こう問うと、彼は昔話を始めた。彼は若い頃、ある寺の坐禅会に熱心に通ったことがあったのだ。

「そこに最初通い始めた頃は、坐禅会もまだ始まったばかりで、指導する住職と数人で坐っていました」

「ほう、そうだったんですか」

「ところがですね、あなたも想像つくでしょうが、ある程度の規模の都会、まして東京となれば、住職が真面目に指導していると、参加者が少しずつ増えていって、どんな坐禅会でも、30人くらいにはなるんです」

「そこに法話を加えたり、茶話会なんかを催すと、もっと増える」

「そう、毎回参加する人数は30人程度でも、いわば『会員』みたいな人は100人近くになる」

これは本当である。住職が勉強していて、人柄も問題なく、独りよがりの強引な指導をしなければ、「ファン」は増える。

「するとですね、会が20人を超えたあたりから、次第に妙な雰囲気が出て来ることが多いんです」

「妙な雰囲気?」

「そうです。何か、集まる人の中に『派閥』と言うか、グループみたいなものが出来てきて、それでお互いに住職の寵愛を競うみたいな」

「なーるほど」

「でね、そうなると、坐禅会の中に古参と言うか常連と言うか、長く通うベテランと、初心者、さらにその中間にあたる人というような、『階級』めいた上下関係が、次第に現れて来るんです。ね、何かイヤでしょ」

「よーく、わかります」

「坐禅会の『会員』だったのが、住職の『信者』みたいになり始める」

私もそういう坐禅会を知っている。彼は続けて言った。

「さらに事態が進むと、住職が初心者の指導をベテランに任せたりする。こうなるといけません。この数人のベテランを中心に完全な『派閥』が出来る」

「坐禅したい人の集まりに過ぎなかったものが、なんだか組織化していく感じですな。指導者がいて、幹部がいて、その他大勢の『信者』がいる、みたいな」

「そうです。万一そこに金がからむと、事はますます面倒になる。そういう坐禅会もありました」

「あなたは、それが嫌だったと」

「まさにそうです」

仮にこういった事態が進行・深化していけば、いずれ会の内部に利害関係が生まれ、会の維持と拡大が目的となる可能性がある。大げさに思われるかもしれないが、その先には「新興教団」化、もっと先には「カルト」化さえあるかもしれない。

「私はそれが嫌で、何度か坐禅会を変えました。でも、どこに行っても、大なり小なり、そういう傾向があった。ところが、あなたは1対1でやると言う。ほんとかな、と思いましたよ、最初」

「別に、坐禅したいなら、時と場所で妥協してくれれば、付き合いますよ、というだけですからね」

「そのフラットな感じが、貴重で、誠にいいんです」

そうなのだ。私も、この「フラット」がいいのである。

常日頃、私は、自分が何を言おうと書こうと、「真理」だの「正義」だの、何か「正しいこと」を伝えようと思ったことはない。そもそも、そういう「正しいこと」を未だかつて信じたことがない。ただ、自分が考えたり思ったりしたことで、自分自身を説得できたことだけ、話して、書いているに過ぎない。

これは他人に通じる話だろうかと、ビクビク心配しつつ、である。つまり、私は人に何かを「教える」ウツワではないのだ。

そういう人間が「信者」や「ファン」から信用されたり期待されたりすると、ビビったり困惑するのは、実に致し方の無いところだ。

私は、私個人をめぐる方たちとの関係は、なるべくフラットにしておきたい。「組織」ではなく、「場」であってほしい。ある日あるところで、共通の関心や問題意識を持つ人々が、しばらく集まって言葉を交わし、終わったら解散する。そういう「場」の中に身を置き続けたい。

私のところに通っていた彼は、ある時から来なくなり、その後病を得て亡くなった。後日、妻と言う人から手紙をもらって、知ったのである。

「病気になってからも、主人は、南さんのことを折に触れて私に話してくれました。もう一度会いたそうでした。私が、『来ていただけないか、お願いしようか』と言うと、すぐに『それはダメだ』と強い口調で止めました。『あの人とは、そういう付き合いではない』と、懐かしむように呟いていました」

*次回は、8月4日月曜日更新の予定です。

-

-

南直哉

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 南直哉

-

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら