――1985年、私学会館での黒川創の出版祝いの場で、「あの本(梅棹批判文をふくむ私の評論集)は思想の科学社からはだせません」と鶴見俊輔さんに大声で宣告された。

そう前号で書いたら、「それはまちがいかもしれない」というメールが黒川さんからとどいた。あのできごとがあったのは1988年だから、ぼくの会ではなく、翌89年に国際文化会館でひらかれた室謙二の再婚祝いの席だったのではないかというのだ。

――まさか。それに室さんの会は上野の精養軒だったはずだぜ。

そこで念のためバークレイに住む室謙二に問い合わせると、精養軒じゃないね、国際文化会館だよと返事がきた。あれ、ちがうの? すると、いまもありありと思い浮かべることができる、あの私学会館ホールにおける鶴見さんの突進というおそるべき光景も、私の「回想の次元」にでっちあげられたニセの記憶ということになるのか。

まいったね。

でもまァ、会場はともあれ突進そのものは現実にあったことのようだから、いそいで訂正させてもらい、さきにすすむと――。

こんど黒川創の鶴見伝を読んでまずおどろいたのが、大人になるまえ――まだ10代だったころの俊輔少年の尋常ならざる生き方のはげしさだった。

なにしろ日本では落第や放校や退学をかさね、とうとう通う学校のなくなった15歳の少年が、英語も話せないままに渡米するや、一転して、わずか17歳でハーヴァード大学哲学科に飛び級入学してしまうのだから。しかも翌年には早くも、チューター(個人教師)についてくれた論理哲学者のウィラード・クワイン(当時32歳)とともに、アメリカ・プラグマティズム運動の最初のひとりで、鶴見さんの「マチガイ主義」の先駆者でもあったチャールズ・パースの難解な論文を読みとくまでになっていた。

いや、むかし鶴見さんの語りによる思想的自伝『期待と回想』の原稿整理に当たった者として、このあたりのことは私もいちおうは承知していたのだ。でも黒川さんがなまなましく再現してくれた放蕩少年の絶望的なすがたにすぐつづいて、おなじ少年の唐突な学校秀才化――あえていえば狂気じみた猛勉強ぶり(鶴見さんいうところの「一番病」)に接すると、日米をまたいでの落差のはげしさに、あらためて呆気にとられざるをえなかったのです。

――でもね、それにしてもこの振り幅は、あまりにも大きすぎるんじゃないの?

いかにもかれは経済的にもめぐまれた名家にそだち、並はずれた頭脳の持ち主でもあった。だけど、しょせんは孤独なティーンエイジャーだからさ。はたしてそんな少年に、とつぜん、これほど極端な変容が実際に起こりうるものなのかしらん。と、どうやら私はそうした疑念をかすかに感じつづけていたようなのである。

しかし、うれしいことに黒川さんの探索のおかげで、この疑念もようやく消えた。

いや、それどころではない。ナチス・ドイツに併合されたウィーンを逃れ、シカゴ大学やハーヴァード大学で教えていたルドルフ・カルナップのもとで論理実証主義(対象を数学的に精密化された定式として記述できる命題にかぎり、そうでないものは対象から外す)の訓練を受け、かれの最先端の理論にひかれながらも、すでにこの少年は、そこにどこか納得しにくいものを感じるようになっていたらしいのだ。

その証拠といってもいいエピソードがいくつか黒川さんの本に見つかる。そのひとつ――。

当時、おなじ大学の経済学部大学院に在籍していた若い日本人経済学者が、11歳下の「俊輔君」の相談役になってくれていた。都留重人である。やがて太平洋戦争勃発と同時に鶴見とともに交換船(にわかに敵となった在米日本人と在日米人をたがいに汽船で送り返す)で帰国し、戦後、占領下の経済安定本部で第一回の経済白書をまとめあげた人物で、のち一橋大学学長、朝日新聞社論説顧問などを歴任する。公害の政治経済学のいち早い提唱者でもあった。

さきにのべたごとく、鶴見は大学にすすむさいに哲学科をえらんだ。その選択に都留は反対だったが、「どうしてもそうしたいなら、せっかくアメリカにきたのだからプラグマティズムを勉強すればいい」と助言し、かれを「私の人生でただひとりの先生」というほどに親愛していた少年は、それにしたがった。

そんないきさつもあって、ある日、鶴見が「いまカルナップのもとで善と真とを切り離すカントの方法上の区分に熱中している」と告げると、都留は「僕だったら、悪から出発する」と水をさすようなコメントをしたという。

――善と真とを頭の中で形式的に切りはなしてみたところで、生身の人間はもっと複雑だからね。どうせなら「善」ではなく「悪」の研究からはじめたほうがいいんじゃないかな。

おそらくこれはそういうひやかしだったのであろう。つまりはカルナップとかれに代表される数学的精密化をいそぐ現代哲学への婉曲な批判。そして、都留の側はその場で忘れてしまったであろうこの批評的なひやかしが、少年の心にぐさりと突き刺さる。

――ぐさりと?

うん。といっても黒川さんがこんなふうにハデな口調で書いているのではないのよ。かれは「そういう書き方はしない」と最初から決めていたのだから。

したがってこれは、鶴見がこの一語をいつまでも忘れずにいたことから見て、そのように私が勝手に想像したというにすぎない。つまりは「この本はだせません」という鶴見俊輔の一語が私にぐさりと突き刺さり、それから30年以上たったいまも忘れられずにいるように。そしてそこから突っ走って、さらにこうも考えた。

――もし俊輔少年が「僕だったら、悪から出発する」という都留のひとことにそれほどつよい衝撃をうけたのだとすれば、その底には依然として、わずか3年まえ、じぶんがまぎれもない不良少年であったころにとりつかれていた「悪」の意識――「自分の存在に罪があり、胸を張って生きられないという感覚」が横たわっていたはずなのだ。いいかえれば、このハーヴァード大学哲学科の秀才のうちには、にもかかわらず、大量の睡眠薬を飲んで深夜の渋谷道玄坂をよろめき歩いていたかつての不良少年が、まだ死なずに生きていたことになるのではないだろうか。

*

そして章が変わり、この「悪から出発する」という一語が、交換船による帰国後、海軍軍属として送り込まれたインドネシアの首都ジャカルタで、ある熾烈なできごとによってよみがえる。

以下も黒川の記述にたよってしるすと、着任から1年たった1944年3月、日本海軍がイギリスの商船を撃沈し、生き残った乗員・乗客が捕虜としてジャカルタに送られてきた。その一員だったインド人が伝染病になり、「インド人などに貴重な薬を与える余裕はない。殺してしまえ」という命令が下される。その命令をうけたのが、たまたま鶴見の隣室ではたらいていた同僚の軍属だった。

――もしこの殺戮命令を下されたのが私だったらどうしたろう。自殺? でも自殺する間さえなかったら? しかたなく私も捕虜を殺していたかもしれない。だとすると、戦場で人をひとり殺した者として、その後をどう生きることになっただろうか。

鶴見にとっては、この自問が「戦後を生きていく上で、終わらずに続くものとなった」と黒川はいう。そして同時に、このとき「鶴見の脳裏には、〔あの〕都留の指摘も甦ってきたのではないか」とも。

……確証可能な命題を精選した上で、精緻な論理構造へと積み上げていく。その技法を、〔若い鶴見は〕世界トップの論理学者カルナップたちから授かった。

だが、戦争をめぐる諸現実には、その精緻さが照応を示すものはない。殺せ、と言われれば、つべこべ言わずに殺している。女を、と求められれば、どこからか女を連れてくるだけである。そうした場所で、かろうじて兵たる人間を支える概念があるとすれば、「何が美しいか」、「こうすることが正しいか」、「生きる甲斐とは何なのか」といった、確証など不能な命題だけである。

それらの切実な問いに現代哲学の最前線はいっこうに関心を持とうとしない。そして、かれらの手のとどかないところで、孤立した「兵たる人間」は「畏れ多くも皇道の道に則り……」といった問答無用のおまじない、鶴見がいう「お守り」ことばに身をゆだねてゆく。

なにせ元ハーヴァード大学哲学科の「一番病」優等生でさえ、この「兵たる人間」に強いられる殺戮という悪の選択からのがれるすべを、まったく持ちあわせていないのだ。そして中野重治の「歌のわかれ」にならっていうと、そこから鶴見俊輔の「哲学のわかれ」がはじまる。すなわち、この戦時体験を繰りかえし反芻することによって、戦後のかれの、これまで哲学のそとに放置されていた人びと(かれが現にそうであったような「不良少年」や「兵たる人間」など)の現実を組み込みなおす、より大きな「人びとの哲学」に向けての長い歩みが開始されることになった。

黒川創の鶴見伝にはきわだった読みどころがいくつもある。とうぜんそれは読む人によってさまざまだろうが、私の場合でいえば、これまであまり触れられることのなかったガートルード・ジェイガーの「生まれた儘の人の哲学」という論文への注目も、そのひとつということになる。

敗戦の翌年、1946年5月に『思想の科学』発足。その創刊号に、鶴見の「言葉のお守り的使用法について」とならんで掲載されたのがこの論文だった。でも、なにしろ表紙をふくめてわずか36ページの粗末な古雑誌だから、まともに読んだ人など皆無にちかいだろう。もちろん私も読んでいない。だが黒川は読み、それをこんなふうに要約してくれた。

――おなじくプラグマティズムといっても、ウィリアム・ジェイムズのそれは「悪」の存在を前提にしていた。しかし「彼のあとに続くプラグマティズムの思潮は、全体として、世界の暗黒面をわざと見ないように」してきたように思える。たとえばジョン・デューイがそう。

デューイの哲学は、人間性の完成に対する楽天主義から出発し、その帰結として、どのような形態の社会も人間の努力次第で現出する、という可能性の無制限を主張するようになった。だが、ジェイガーが見るには、人間はそんなに可塑的なものではない。人間には(略)「どうしようもなさ」と呼ぶしかないものが〔ある〕。竹のように、ある程度は、しなる。だが、それ以上求めると、折れてしまう。人間性には、こういうところがあり、それが罪というものとつながる……。

ジェイガーは当時31歳。シカゴ大学で鶴見とおなじカルナップ先生にまなんだ数学専攻の大学院生だった。この論文のあることを鶴見は、彼女の婚約者で、軽井沢に住むかれをGHQ(連合国軍総司令部)の一員として訪ねてきた社会学者フィリップ・セルズニックをつうじて知る。そしてすぐに『思想の科学』創刊号にのせようと決めた。鶴見はそこに、ともにプラグマティズムとカルナップ理論にまなびながらも、それに違和感を感じて新しい方向に踏みだそうとしている同世代の仲間を発見したのだと思う。

なお、このころは鶴見もジェイガーとおなじく、デューイ式の「楽天」プラグマティズムを物足りなく感じていたらしい。そのことは当時、かれが卒業論文をもとに刊行した最初の本『アメリカ哲学』で、ジェームズ、パース、O・W・ホームズ、G・H・ミードなどを論じながらも、デューイについては語るのを避けたことからもうかがえる。(ただしのちに鶴見は若年のデューイ軽視をあらため、かれについて一冊の本を書くことになるのだが)

*

善にせよ真にせよ、ある絶対的な真理が存在するものと信じ、そこに向けてじぶんを意図的につくり変えてゆく。

それがジェイガーのいう「可塑性」である。でも残念ながら人間はそう思ったとおりにじぶんをつくり変えることはできない。じぶんのうちに、もろもろの欲望や愛や悪意や嫉妬や悲しみなど、コントロール不能な「どうしようもなさ」を大量に抱えこんでいるからだ。

そのことをたえず自覚し、往々にして「悪」につながる人間の「どうしようもなさ」を透かした向こうに真理のありかを見いだす。いいかえれば、人間はどうしようもないマチガイをかさねながら、そのつどマチガイをあらためてゆく。真理も理想もその「方向」のうちにしか存在しないのだ。性急に正しさだけを求めれば人間も社会も「折れて」しまう。そういう陰影のある世界像があってほしい。

しかし前記の「言葉のお守り的使用について」で鶴見がいうように、現実の世界はしばしばその希望を裏切りつづける。

ことは戦時中の「国体」や「八紘一宇」にかぎらない。戦後、にわかに勢いをました民主主義や唯物(=共産)主義のもとでさえ、依然として、「民主」「自由」「平和」といった語の「陰影を欠いた理想」化、つまりは「言葉のお守り的使用」がつづいているではないか。それが名家に生まれ、不良少年から学校秀才への急転、さらに苛酷な戦争体験をへて、ようやく20代にたっした俊輔青年が最初にたどりついた認識だったのだ。

しかも、いくつかの選択肢があるなかで、戦後のかれがえらんだのは、大学教授やアメリカ通のエリート知識人への道ではなく、いってみれば高度な知的訓練をうけた不良少年のそれだった。そしてこの道にそって物書きとして生計をたてながら、無党派の個人として、かずかずの社会運動や文化運動にかかわりつづける。運動といっても「ベ平連」のような大きな運動にかぎらない。より規模の小さい諸運動にも文字どおり体ごと加わり、終生、その精神的支柱としての役割をにないとおした。

と人名事典ふうに書けばそうなる。ただし、こんど黒川の鶴見伝を読んだのち、私のうちにとりわけつよくのこったのは、「鶴見さんの人生は青少年期にかぎらず、戦後も中年期まではかくも暗いままであったのか」という感想だった。

たしかに鶴見は70年にわたって、戦後民主主義の代表的知識人と目されるほど、さまざまな社会運動や政治運動に積極的に参加しつづけた。でもかれにとって、それは外から見るほど割り切れたものではなかった。むしろその逆といったほうがいいくらい。なぜなら、

――複数の人びとがひとつの理想を自発的に掲げることにはじまり、その理想が社会に根づいたと思えたときに終わる。

もともとそれが「運動」というものなので、政治運動でも芸術運動でも宗教運動でも、そこにはともすれば到達目標としての理想を「お守り」化する傾向がつきまとってしまう。そのことと、人間がもつ「どうしようもなさ」やそれに発する「マチガイ」を、どのように共存させていけばいいのか。ギリギリのところで共存不能となることだってまれではない。なにしろ運動にまともにかかわるというのは、その選択を日常的に繰りかえし迫られることでもあるのだから。

たとえば――。

ベ平連運動の一環として、アメリカ人脱走兵をソ連経由で北欧に送る「JATEC」という地下活動があった。その脱走兵のうちに、ひとり怪しいふるまいをする男がまじっていて、あいつはスパイじゃないか、という疑いが生まれた。だがその証拠がつかめない。そこで若い活動家たちは「かれを手放そう」と主張した。しかし鶴見の判断はちがっていた。

――スパイではないかと仲間を疑いはじめると、その疑心暗鬼が伝染して、孤立したグループ内での陰惨なリンチ事件に行きつく。地下活動にありがちなその流れを断ち切りたい。もしその男が本当にスパイで、そのことでベ平連の運動が壊滅しても、仲間同士で殺し合うよりマシだろう。

現場に立つ若者たちは「鶴見さんの意見は人間的で立派だが、それでは命がけで脱走してきた兵士たちを守れない」と感じたが、自制してかれの判断にしたがった。ところが、その男ともうひとりの脱走兵を北海道の根室で漁船に乗り込ませるべく、運び屋としてレンタカーを運転していた若者が遊びでモデルガンを携帯していた。それに気づいた男が殺されると思って途中逃亡し、のこされたほうの脱走兵も米軍の手に落ちる。運び屋の若者も銃刀法違反容疑で警察に逮捕されてしまった。

これが1968年のこと。この若者はトランペット奏者として東京芸大をめざす浪人生だったが、大学進学をやめ、やがてフリーランスのライターとして生きることになった。ことほどさように、と黒川はしるしている。

――鶴見の行動の取り方は、周囲の若者たちにも、多大な影響をもたらした。すると、当然、彼らは人生の進路そのものを大きく変えてしまう。(略)そのことに、鶴見自身が衝撃を味わうのは事実なのだが、だからといって、それで鬱に陥ったりすることはない。この点が、過去に彼を鬱に引き込んだ自罰的な意識のあり方とは違っている。申し訳ない、との思いを、ときに周囲の若者たちに対して強く抱きながらも、もはや鶴見には、そのようにしか行動できない自分というものに、思い切るところがあった。いわば、自身についてのリカルシトランス(不可操性)、つまり「どうしようもなさ」の承認、といったものではないか。

短期の政治的判断としてはまちがっているかもしれない。でも私としてはどうしてもそう考えるしかなかったのだ。このときだけではない。それまでも同様の矛盾の場になんども立たされ、そのつど、かれは「自分の存在に罪があり、胸を張って生きられない」という、不良少年のころと同様のマゾヒスティックな自罰意識に追い込まれた。そして行きつくところは重度の鬱病――。

黒川の本によれば、それまでに鶴見は三度の鬱病を体験している。

1度目は例の不良少年時代で、のちに鶴見自身が『期待と回想』で「私は十二、三歳くらいから鬱病になった」と語っている。2度目は1951年。スタンフォード大学の客員研究員として渡米する予定が、京大大学祭での「原爆展」賛同者名簿に署名していたためにヴィザの発行を拒まれ、それが発病の直接の原因になった。

そして3度目が1960年の年末から翌年にかけて。このときの鬱状態は横山貞子との結婚をきっかけにはじまった。このまま籍を入れれば、おなじ年の安保闘争で「ここで死んでもいい」と覚悟するまでに思いつめていたじぶんが、闘争が終わるやいなや、たちまち「個人的な自分の幸福を追求」しはじめたことになるし、やめれば横山への責任がはたせない。そんな自責の念の挟み撃ちで自己嫌悪がつのったらしい。

この3度目の場合でいえば、結婚はしたものの同居はせず、近所の六畳の下宿にとじこもって、かろうじて頼まれていたライト・ミルズの『キューバの声』の翻訳をしていた。だから少年期の物置小屋への引きこもりとおなじ。ひどく落ち込んで物思いに沈んでいるか、どなって当たり散らすか、どちらかの状態が交互にあらわれる。となればもう『思想の科学』の編集会議に顔をだすことすらむずかしい。

そうした状態が一年ちかくつづき、あるとき横山はかれと短い旅にでた。「列車の座席で、なじられ続けるのは、つらい」――それでも「横山には、まだしも前より安心なように思われた」と黒川はしるす。それまでよりも落ち込みの度合が減り、どなる時間が増えている。「鶴見の自殺への衝動が、少しずつ薄れているのを感じたからだった」

――うーん、まいったね。そうか、話にきく鶴見さんの鬱病とは、ここまですさまじいものであったのか。

私は晩年の鶴見さんと編集者としてつきあっただけで、かれと運動をともにしたことはない。したがって、かれに鬱病歴のあることは知っていたが、こんど黒川さんの記述に接するまで、それが具体的にどのようなものであったかは、まったく知らなかったのだ。

ただ、――1996年に晶文社が『鶴見俊輔座談』という全10巻のシリーズを刊行したさい、その中心にいた長田弘や原浩子とともに私も編集側の一員としてこれにかかわった。同時に私は翌年に刊行予定の『期待と回想』の準備にもとりかかっていたので、そのしばらくまえ、たぶん1993年か4年に、どちらかの用件で京都に鶴見さんをたずねたことがある。

そのとき、膨大にある鶴見さんの対談や鼎談や座談会のうち、こんどの座談集になにを採り、なにを棄てるかという話になった。すると鶴見さんは急に真剣な面持ちになってこういった。

「なかに白塗りのモノがあると思うが、ぜんぶ棄ててください」

じぶんはベ平連をはじめとする運動のなかで、しばしばその責任者か、それにちかい役割を引き受けることになった。そうなると立場上、いつも正しいことを口にしなくてはならない。でもね、私は「正義の人」じゃないんだよ。話していると自分が「白塗り」の人間になったような気がしてきて、そのうち重い鬱病になった。ああいうモノは削除してください――。

そうあけすけにいってのける鶴見さんに「おや?」と思った。でも、これが「いやな過去は隠蔽したい」と思っての指示でないことはすぐに了解できた。

――これまで私はじぶんが正しいと考えることをやってきた。しかし、それはあくまでも元不良少年の、社会がはめるカセのそとに立つ「悪人」の自覚をもった人間としてやったのだ。黒い顔の悪人が正しいことをやった。私は矛盾を生きた。そういうことがわかるような本にしたい。

いまにして思えば、このころの鶴見さんは70代のはじめで、小脳梗塞や大腸癌が発見され、じぶんが死に向かって歩みはじめたことを意識せざるをえなくなっていた。人生のそんなステージにあって、おそらくこれは「できることなら私はこんなふうに終わりたい」という鶴見さんのつよい意思表示でもあったのだろう。

さきに引用した黒川創の記述によると、1968年の JATEC スパイ事件の時期には、すでに鶴見(当時46歳)は、みずからの「どうしようもなさ」を承認し、マゾヒスティックな自罰意識と、それゆえの重い鬱病からは解放されつつあったらしい。そして事実、これ以後、かれが四度目の鬱病に悩まされることはなかった。「鶴見さんの人生は中年期までは暗いままだった」と私が書いたのも、そのことをさす。

――絶対的な正しさなどはない。もしあったとしたら、かえって怖い。つまるところ、正しさはそこに向かう「方向」――私たちにつきまとう「どうしようもなさ」ゆえの「マチガイ」を、そのつど修正しつづけることのうちにしかないのだ。

ここまで見てきたように、こうした鶴見の考え方は10代から20代にかけて、かれが若者だったころにかたちづくられた。

しかし、それはたんに「どうしようもなさ」に居なおり野放しにせよ、という主張ではなかったので、ひとりの頭の切れる若者がそうズバリと言い切ったというだけではすまない。じぶんのうちにある「どうしようもなさ」をみとめ、なおかつ、じぶんが正しいと思う方向を身をもって示しつづける。鶴見さんほどの人でも、そのように自然にふるまえるまでには、生きる現場でそのことを繰りかえし実地にためし、長くて暗い時間に耐える必要があった。これはそういうことなのだと思う。

そしてスパイ事件から25年の時間がたち、私が『鶴見俊輔座談』の相談でお宅をたずねたころには、かれはもう「ワハハ」と呵々大笑してやまない快活な老人になっていた。それでも、「白塗りのモノは棄ててほしい」という鶴見さんの口調には、まだいくばくかの緊張が感じられたのだが――。

と書いてやっと気がついた。なるほど、このころすでに鶴見さんは、あの「もうろく帖」をつけはじめていたのであったな。

この備忘録に見てとれる鶴見さんの「もうろく」ぶりには、連載の第一回「読みながら消えてゆく」でものべたとおり、私のごとき、いわば並みの老人にも身に染みて共感できるような箇所が多々ある。でもね、この「もうろく」は同時に、まずは鶴見俊輔という極端にはげしく生きてきた人の、その意味ではまことに特殊な「もうろく」でもあるのだ。

そんな極端な人が、人並みの「ぼけ」や「もうろく」によって、じぶんをしばる縄がゆるむのを感じ、とくに気張らずとも、じぶんの「どうしようもなさ」と無理なくつきあえるようになっている。つまりは特別な人間がようやく普通の老人になった。そのことを発見したよろこびですな。そのしるしこそがあの奇人めいた呵々大笑だったのではないだろうか。

かといって、ただ枯れて丸くなったというのではない。きついことばもまだ完全には消えてはいない。そのことをみとめた上で、でもあえて強弁すると、これも以前この連載で引用したことがあるが、雑誌『みすず』の小沢信男さんのコラム「賛々語々」にこんな一節があった。

「――こいつ〔男性固有の身体の一部〕の来し方なども、思い返せば微苦笑です。ささやかに不器用に、空振りも重ねつつ、その折々は夢中だったよなぁ。それやこれやに、もはや寛容になっていいのだな」

おかしいね。並みの老人のひとりとしては、ホトホト身につまされながらも、思わず笑ってしまう。

いや、もうすこし説明しておいたほうがいいだろう。

1960年代後半、つまりは高度経済成長のただなかに「大きいことはいいことだ」という山本直純の伝説的なCMが出現した。その時期にはじまり、経済的にも政治的にも、いまや異様なまでに支配的になってきた「大きいことはいいこと」世界にあって、「小さいこと」や「もの」や「ひと」の側から、執拗かつ軽快な抵抗運動をつづけてきた市井の文人――それが小沢信男さんなのです。卒寿をこえた数少ない現役文学者のひとりでもある。

縁あって私は半世紀ちかくこの人とつきあってきた。その長年の経験でいうと、みかけによらず頑固で、筋のとおらないことには容易には妥協しない。ときにカッとなって大声で怒鳴ったりもする。そんな硬い骨の人でもあるのですよ、小沢さんは。だからこそ、そんな人の「それやこれやに、もはや寛容になっていいのだな」というつぶやきに、つい笑ってしまった。

そして同時に、この小沢さんのいう「寛容」には、かれよりも5歳上の鶴見さんの「もうろく」に通じるなにかがあるような気がする、とも考えた。そしてまた、老いた鶴見さんのうちにも、もしかしたら「それやこれやに、もはや寛容になっていいのだな」という、小沢さんのそれによく似た「微苦笑」があったのではあるまいか。つまりは「空振りも重ねつつ、その折々は夢中だった」者としてのね。じっさい、おふたりはなかなかにしたしい仲でもあったのだから。

いやいや、「微苦笑」はあくまでも小沢さん独自のもので、こちらはやはり「呵々大笑」のほうか。すなわち「どうしようもなさ」をかかえて最後まで生きとおす――そのようにしか生きることのできなかったじぶんを「承認」した上での「しばらく人間になれて/おもしろかった」(『もうろく帖」)の大笑い。やっかいな人生だった。しかし、いまはそれをまるごと肯定して笑いながら消えてゆく。もしかしたらですよ。もし本当にそうだったとしたら私もうれしいという話です。

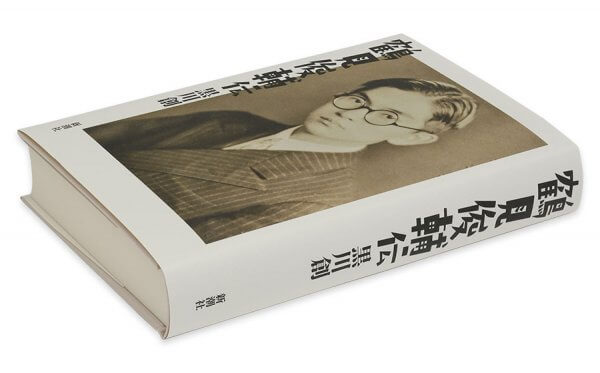

黒川創『鶴見俊輔伝』新潮社、2018年

鶴見俊輔『期待と回想』上下、晶文社、1997年/朝日文庫、2008年

シリーズ『鶴見俊輔座談(全10巻)』晶文社、1996年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら