敗戦の年に小学校にはいり、その年末、樺太から祖父母とともに引き揚げてきた5歳上の叔父(母の末弟)のリュックの中にあった江戸川乱歩の『少年探偵団』を読んだ。それが絵本やマンガしか知らなかった私にとっての、生まれてはじめて熱中して読んだ活字の本ということになった。

で、あとはもう乱読につぐ濫読――。

両親や戦死した叔父(父の弟)が持っていた本にはじまり、せがんで買ってもらった本、友だちや近所の家にあった本、中学にはいってからは貸本屋もふくめて、すこしでも面白そうな本は子ども向けからおとなの本まで――『坊っちゃん』も『巌窟王』も『三銃士』も、吉川英治の時代小説や岡本綺堂の怪談や横溝正史の探偵小説も、飢えたチビ犬のようにガツガツと読みまくった。

お勉強っぽい本もすこしは読んだと思うのだが、あまり記憶にない。だから中心はやっぱり「面白い本」だったのでしょう。

ところが、おおくの老人たちが回想しているように、当時は高校にはいると読書環境が一変するんです。

私のかよった都立高校は、同期400人中の3分の1が東大にすすむような学校だったせいもあって、「レオ・ヒューバーマンの『アメリカ人民の歴史』を読んで、著者に手紙を書いたら返事がきた」などという同級生が、すぐとなりにいたりする。

ヒューバーマンというのは、戦後アメリカの社会主義啓蒙家で、岩波書店から翻訳が何冊もでていた。そのひとつがこの『アメリカ人民の歴史』という上下2巻の新書だったのですが、こっちはヒューバーマンどころか、この世に岩波新書というものがあることすら知らない。そんなわけのわからん本を、「読書とは面白い本を読むこと」としか思っていなかった私などが手にとるわけないですよ。

ほかにも、「過去を干からびたチーズのように投げ捨てて、いざ出帆しよう」と詩でアジる左翼少年とか、伊原青々園や折口信夫や戸板康二の本を本棚にずらりとならべた歌舞伎通少年とか、岩波文庫の『ソクラテスの弁明・クリトン』を何か月もかけて読みといてくれた若い西洋史の教師とか、さまざまな人にかこまれて、私もまた、どうやらこれからはおれの読書もたんに面白いだけではすまされないらしいぞ、と考えるようになっていった。

つまりこの高校ショックによって、やっと私も、じぶんが生きる社会に「高級な本」と「低級な本」の区別があるらしいことに気づいたのです。ただし、そのころはまだ「高級」や「低級」といったおそろしいことばで考えていたわけではない。そうした区別が存在することを最初に意識したのはもっとあと、おそらく大学の文学部に入学してまもなく読んだ、アルベール・チボーデというフランスの文学評論家の『小説の読者』という本によってだったんじゃないかな。

この本は1925年にフランスで刊行され、林達夫が1939年、すなわち私の生まれた翌年に岩波書店の雑誌『思想』によせた「小説読者論」というエッセイと、その翌年、白水社からでた生島遼一翻訳(邦題『小説の美学』)によって、日本の、本や文学に関心をもつ人びとのあいだでも広く知られるようになった。

だがすぐに太平洋戦争がはじまり、戦後も1957年(私の大学入学の年)になって、新しい日本語版が白井浩司訳でダヴィッド社から刊行される。私が読んだのはこの本だったのですが、とうのむかしに手もとから消えた。ただ、さいわい林の「小説読者論」が平凡社版「林達夫著作集」の第六巻『書籍の周囲』に収録されているので、そこから冒頭の一節を引用させてもらうと、まず、チボーデによれば小説の読者には「リズール」(文学的教養のある読者)と「レクトゥール」(文学的教養のとぼしい読者)というふたつの種族がある、とあって、

文学のピラミッドの基底には、いつもこうした小説読者の大衆が蟠居していて、自分の日常生活に対する慰藉を小説に求め、読めば直ぐにこれを忘れ、次から次へと新しい清涼剤を追っているのである。新聞雑誌を根城にしている通俗小説が訴えているのは正にこのレクトゥールであると言い得るだろう。

しかし、もしもかかる手合いが読者の全部であったならば、恐らく芸術は進歩の跡を断っていたかも知れない(略)

だが、「そのような動きなき地層、湿りを待ち望む大地に音もなく透滲するおきまりの雨」にも比すべき文学のはるか上方には、「雲が翔けり雨を生じて風土を創る大気的世界」にも比すべき文学の世界があって、これはティボーデによれば(略)リズールの世界であり、「生きた文学」の世界なのである。そして文学を護っているのは、正にこのリズールであるに外ならない。

いちおう予想はしていたけど、あらためて書き写して、「あれあれ、ほんとかよ」とあっけにとられた。

この要約によると、チボーデはそこで現代の「読書する人びと」の世界を、「リズール」と「レクトゥール」との妥協の余地のない「戦闘状態」としてとらえていたらしい。そうした極端な構図が、いまから見ると、あまりにも遠く感じられてしまう。それこそが「あれあれ」と私がためいきをもらした第一の理由なのですが、でもそれだけではない。

つまり、この本を読んだことをいまも私が忘れずにいるように、高校から大学にかけての時期、なによりも私自身がこの「戦闘状態」をすすんで受け入れ、おれもなんとかして「レクトゥール」から「リズール」へ――つまりは「低級な読者」を卒業して「高級な読者」へと成長しなければと、それなりにつよく覚悟していたようなのです。

いや私にかぎらないか。おそらく私の年代の者のおおくが、漠然とではあれ、この社会にはローカルチャー(マンガや大衆小説)からハイカルチャー(哲学や純文学)へと上昇していく「読書の階段」ともいうべきものがあって、われわれは成長するにつれてその階段を一歩一歩上っていく、それこそが当たり前の正しい生き方なのだと考えていたにちがいない。

ただし、だからといって私や同世代のほかの連中のおおくが、この「読書の階段」を、実際に、きちんと上りおおせたわけではないですよ。他人はともあれ、私についていえば、当時は必読書と目されていたマルクスやサルトルはもとより、いまにいたるも、ヘーゲルやカントやニーチェなどの基本的な本だってろくに読んでいないのだから。

にもかかわらず、私のようなせっかちで根気のない人間までが、あの時期、いつのまにか、じぶんをこれまでの「レクトゥール」段階を終え、いよいよ「リズール」の側に移ろうとする者として意識するようになっていた。そこが眼目ですね。

ようするに、だれであれ、じぶんがおとなになるさいの基礎訓練として、子どものころ読んでいた本よりも何段か上にある本を読む習慣を身につけておく必要がある。それは文句なしにいいことなのだというのが、その当時の社会一般の常識になっていたのです。

*

ここまで書いたところからもわかるように、この常識には支柱が二本あった。あらためて整理しておくと、「だれにとっても本を読むのはいいことなのだ」というのが一本目の柱で、もうひとつが「ただし本には高級な本と低級な本がある」という柱――。

そして、数年まえにだした『読書と日本人』という新書を準備していて気がついたのだが、じつはこれは20世紀になって生まれた新しい常識だったのである。

そういうと、

――まさか。そんなの20世紀にかぎらず、大むかしからの常識なんじゃないの。

と考える方がいるかもしれない。でもちがうんですよ。それ以前――『源氏物語』のむかしから明治の終わりごろまでは、読書は少数の人びとだけにゆるされた特権で、私たちのようなふつうの人間の社会では読書はむしろ悪徳とみなされ、「だれにとっても本を読むのはいいことだ」どころか、「本なんか読んでいないで働け」というほうが世間の常識だったのです。

「だれにとってもいいことなのだ」というためには、すべての人が本を読む力(識字能力)を身につけ、なおかつ、その本を低価格で、いつどこでも容易に入手できる(本の大量生産と迅速な流通システム)という条件がととのっていなければならない。

その条件が、国家規模での識字教育と、資本主義的産業の成熟によってようやく充たされたのが明治の終わり、20世紀がはじまる時期だったのです。そして、さらにそこに大正期にはじまる「教養主義的読書のすすめ」ともいうべき若い知識人たちの啓蒙運動がかさなって、20世紀の社会に、あの「本を読むのはいいことなのだ」という新常識がしだいに根づいていった。

すると「本にはチボーデのいう高級な本と低級な本、もっと露骨にいってしまえば『いい本=良書』と『わるい本=悪書』とがある」という2本目の柱のほうは?

こちらはいまもふれた「教養主義的読書のすすめ」運動の影響が大きい。では「教養」とはなにか。とりあえず手もとの辞典にあたってみたら、「学問や知識を身につけることによって得られる心の豊かさや物事への理解力。また社会人として必要な文化に関する広い知識」(『明解国語辞典』)とあった。

近年、書店の平台で「教養」の2文字がタイトルに入った本がめだつようになった。いわゆる教養本です。『世界でいちばんやさしい教養の教科書』『1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365』『ビジネスパーソンのための最強の教養書100』などなど。あるいは「教養としての」哲学とか世界史とか宗教とかね。そのほとんどが上記の辞典のふたつの定義の後者、「社会人として必要な文化に関する広い知識」のほうに属している。知識というか手っとり早い情報的豆知識――。

それに対して、大正から昭和にかけての「教養主義的読書のすすめ」でいう教養は前者、「学問や知識を身につけることによって得られる心の豊かさや物事への理解力」をまっすぐ意味していた。

昨2018年に、社会学者・竹内洋の『教養派知識人の運命 阿部次郎とその時代』という本が筑摩書房からでた。それによると、この知識人による読書啓蒙運動のはじまりには、明治末、20世紀はじめの旧制第一高等学校における阿部次郎や魚住折蘆や安倍能成など、うら若い文芸部員たちによる「一高文化革命」の流れがあったらしい。

それまでは主として運動部がしきっていた国家主義的・東洋豪傑的な「蛮カラの質実剛健(裏返せば粗野)を看板」とする校風をあらため、内外の古典や新思想に接して人間としての内面をみがき、われわれの学校文化を世界に開かれたものに変えていこう。そういう学内活動だったようです。そして、こうしたなかで「旧制高校文化に、しだいに読書による人格形成という意味の教養思想が定着して」いったと竹内はいう。

一読して、

――ははァ、そういうことだったのか。

と納得しました。なにしろ私はこの本を読むまで、教養主義的読書の運動がはじまる場所に、そんな学内活動があったということなどまったく知らずにいたので。

しかも、1914年に岩波書店からでて爆発的ベストセラーとなった阿部次郎の『三太郎の日記』にあおられて、この「人格形成」をかなめとする教養主義的読書観が旧制高校だけでなく、大学や専門学校の生徒のあいだにまでひろがっていく。

そしてそのいきおいが昭和にはいると、「文庫」や「円本(大衆むけの廉価版全集)」といった新形態のシリーズによって、学生のみならず、一般大衆(都市サラリーマン、労働者、女性、中学生など)をもその渦に巻き込んでいった。ただの誇張ではない。じじつ、文庫や円本のさきがけとなった岩波文庫や改造社の『現代日本文学全集』も、ひとしく、これまで少数者のものだった古典をはじめとする良書を低価格で「全民衆」に解放する、という大宣伝をおこなって、出版史上空前の大ブームを引き起こすことになったのですから。

こうした「教養主義的読書のすすめ」の熱気は、その後も、阿部たちの一高での後輩にあたる東京帝大経済学部長・河合栄治郎編の『学生と読書』や、京都帝大出の哲学者・三木清の『読書と人生』にひきつがれ、戦時下の人びと、とりわけ、いつ戦地に送られるかもしれない若者たちの切迫した心をひきよせた。なかんずく『学生と読書』の巻末におかれた教養主義的読書のための「必読書目」の影響が大きかったようです。

そして1941年12月、真珠湾攻撃によって太平洋戦争勃発。学徒出陣で戦場に送られた青年たちの読書については、『きけわだつみのこえ』などの戦没学生の手記によって、ひろく知られている。しかし1冊の本を手に戦場に向かったのはなにも学生だけではない。

たとえば水木しげる――。

真珠湾攻撃の翌年秋、画家をめざして大阪で働きながら画塾と夜間中学にかよっていた20歳の水木は、故郷の鳥取で徴兵検査を受ける。乙種合格。そのまえの短い期間、生と死のはざまに立たされたかれは、やはり『学生と読書』の必読書リストをたよりに、哲学や仏教やキリスト教や自然科学の本を片っ端から読んだらしい。そしてほどなく、好きになったエッカーマン『ゲーテとの対話』の岩波文庫を雑嚢に入れて南太平洋の戦場におもむき、敗戦前年に、ニューブリテン島の殲滅戦で片腕をもぎとられてしまう。

*

ところが皮肉なことに、こうした読書熱の高まりに比例して右上がりで急増していた本の出版点数が、1936年の3万1996点をピークにしだいに減りはじめた。いうまでもなく激化する戦争のせいです。

それでも日米開戦の41年にはまだ2万9204点あったものが、水木が左腕を失った44年には5438点、私が小学校にはいり大日本帝国が敗戦した45年には、なんと878点。想像を絶するすさまじい急落ぶりです。なにせ直近のデータ、2017年の7万5412点のわずか1%ほどしかなかったのですから。

しかし、戦争を生きのびた人びとの旺盛な読書欲にこたえるかのように、出版界の復活は意外に早く、敗戦3年後の1948年には2万6063点と戦前の出版水準をなんとかとりもどすことができた。

そして50年代にはいると、新たに編まれた全集や文庫や新書のブームにかさねて、『週刊新潮』を皮切りに出版社系週刊誌(それまで週刊誌は新聞社が独占していた)がたてつづけに登場し、昭和初年代の再来ともいうべき第2の出版革命の幕が切って落とされる。いまにして思うと、戦争による大破壊からの復興の中ではじまったあの一時期こそが、おそらく、日本にかぎらず欧米諸国もふくめての「20世紀という読書の黄金時代」の頂点だったのでしょうな。そしてその時期に私の中学・高校時代がそっくり収まっていたのです。

ここで注意しておきたいのが、高校生になった私の体験がしめすように、戦前の教養主義的読書の習慣が、戦争をあいだにはさんで、この時期まで、ほとんど変わることなく生きつづけていたこと。

いや、本を読むのはもちろんいいことなのですよ。成長するにしたがって、じぶんの読みたい本の性質が変化していくのも、また、その背伸びを積極的に後押しする力が社会にあるというのもいいことだと思う。

いまはもう正確には思いだせないが、高校から大学にかけての一時期、たぶん私は正統的な「読書の階段」をのぼりはじめていたのだと思います。でも、ほどなくそこから降りた。というよりも落っこちた。それでも、なじみのない本の領域にも気軽に踏み込んでいくていどの度胸はついたし、じぶんが面白いと感じる本の領域を大きく拡げることもできた。そして、ほかにも大勢いるにちがいない町場の雑書乱読派のひとりとして老い、今日にいたる。――という点にかんするかぎり、あきらかに私は昭和の教養主義的読書法のおかげを、すくなからずこうむっているのです。

ただ、その一方でまずい面もある。もとが旧制高校や旧帝国大学のエリート学生たちがはじめた読書法なので、「高級」と「低級」、ハイとローの差にこだわる傾向がつよすぎるのです。その結果、哲学や歴史や純文学などの「高級な本」がピラミッドの頂上、チボーデのいう「はるか上方」――すなわちメディアの銀河系の中心にどかっと居すわって、ほかの諸分野、諸メディアに君臨するという構図ができあがってしまった。

じっさい、アカデミックな教養主義の担い手でありつづけた岩波書店を筆頭に、日本の出版界は1960年代にはいっても、映画やジャズやマンガやミステリーといった「低い」ジャンルにかんする本をだそうとしなかった。講談社や新潮社や文藝春秋でさえそう。だから、まさしくハイとローの「戦闘状態」なのです。私のいた晶文社が1967年に植草甚一氏の本をだしはじめるまえ、氏にはごく小さな出版社からでた新書判の本が1冊あるだけだった。戦前からの高名な映画批評家でさえそんな扱いをうけていたのだから、あとはいわずもがな。

といいながらも、あとひとつ例をあげておくと、いまも近所の公共図書館の棚にはマンガの本がない。だれもがじぶんの必要とする本をタダで借りて読める。この公共図書館制度が実質的に発足したのが60年代。しかしこのころはまだ本を教養主義的な基準で「いい本=良書」と「わるい本=悪書」に分ける習慣が色こくあり、マンガは「悪書」の代表として、なんのうたがいもなく収集対象から外されてしまった。大衆小説までは辛うじてよしとする。でもマンガはだめ。そうした区分けがいまにいたるまで延々とつづいてきたのです。

ただし、この60年代というのは同時に、「読書の黄金時代」がその頂上に達し、あとはもう徐々に下っていくしかないというような時期でもあった。なのに、すでに大学をでて編集者になっていた当時の私がそのことに気づいていたかといえば、気づいていません。60年代後半、私より10歳ほど下の団塊世代の大学生がマンガ雑誌を人まえで公然と読むようになっても、「なんだ、こいつら」と感じるぐらいで、それ以上のことは考えてもいなかったような気がする。

ただ、そういってしまうと、ちょっと殊勝すぎるかもしれない。

ハイカルチャーとローカルチャーとの「戦闘状態」でいえば、マンガはともかく、私のまわりでも、岸田国士創刊の新劇(当時主流の高級演劇)の中央誌『新劇』に、場ちがいな小林信彦『日本の喜劇人』の連載をむりに押しこませてもらうとか、私の演出する芝居を上演していたテント劇場が、共産党系の「退廃狩り」運動のあおりをくらって三鷹の空地から追放されるとか、いろいろあったのですから。ちなみにいうと、おなじころPTAや「日本子どもを守る会」などが、駅のプラットフォームやバス・ターミナルに白いポストを設置し、永井豪の『ハレンチ学園』などの「俗悪マンガ」に代表される「悪書」をそこに自発的に廃棄することを、しつこく呼びかけていた。そういう時代でもあったのです。

その後、70年代が80年代に変わるころから、大学生を読者の中核とする「高級な本」がめだって売れなくなり、若者の「本ばなれ」「活字ばなれ」が業界内でささやかれるようになる。「重厚長大」に対する「軽薄短小」時代の到来です。そして20世紀も終わりに近づくころには、往年の「高級な本と低級な本」という区分は、いつのまにか、「重い本と軽い本」「かたい本とやわらかい本」という区分にとって代わられていた。

そして、それにつれて読書の世界に、重くても軽くても、かたくてもやわらくても、ぜひ読んでおきたい本があるし、読まなくてもいいと思う本もある、それは社会の強制によってではなくじぶんで決める、という新しい常識にむかう流れがゆっくりと生まれてくる。

出版人のひとりとして、たしかに最初のうちはとまどいました。だけど、もう慣れたな。

現に、あの旧制一高の「文化革命」に端を発する「読書の階段」の秩序、リズールとレクトゥールとの容赦ない「戦闘状態」が影響力を失ったのちの広い世界で、以前は「悪書」だったマンガや大衆小説の質が飛躍的に高まり、いまやかつての「良書」にせまる、しばしばそれをこえる深ささえそなえるようになっているのですから。

強欲化する資本主義とか、そのなかでの読者のやみくもな消費者化とか、いつまでも未熟なままの電子出版とか、大きな問題が山積している。それは事実ですがね、大きな転換期というのは、いつだってそういう厄介なものなのですよ。

アルベール・チボーデ『小説の読者』(邦訳は1940年、テイボーデ『小説の美学』生島遼一訳、白水社が最初)白井浩司訳、ダヴィッド社、1957年

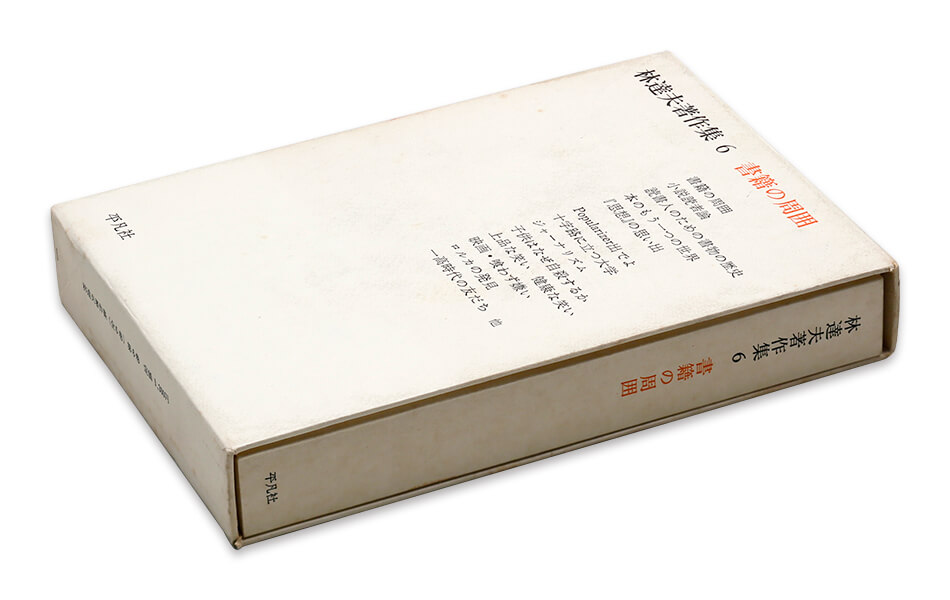

林達夫「小説読者論」(『思想』1939.1)→『林達夫著作集6「書籍の周囲」』所収、平凡社、1972年

津野海太郎『読書と日本人』岩波新書、2016年

竹内洋『教養派知識人の運命 阿部次郎とその時代』筑摩選書、2018年

水木しげる・荒俣宏『戦争と読書』角川新書、2015年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら