2014年、76歳の春に人生初の入院体験(胆嚢摘出手術)をして以来、この時期になると、心臓冠動脈のカテーテル手術とか、自宅の階段から落っこちて肋骨を7本折るとか、私のからだに小さからぬ異変がつぎつぎに生じるようになった。前回の読書日記「往年の目力」にしるした、いささかコッケイな路上転倒もその一例。でもまァ、これでなんとか本年度の厄落としがすんだ。そう考えてよしとするかと思っていたのに、ざんねんながら、なかなかそうはいかないようなのです。

7月7日(日)

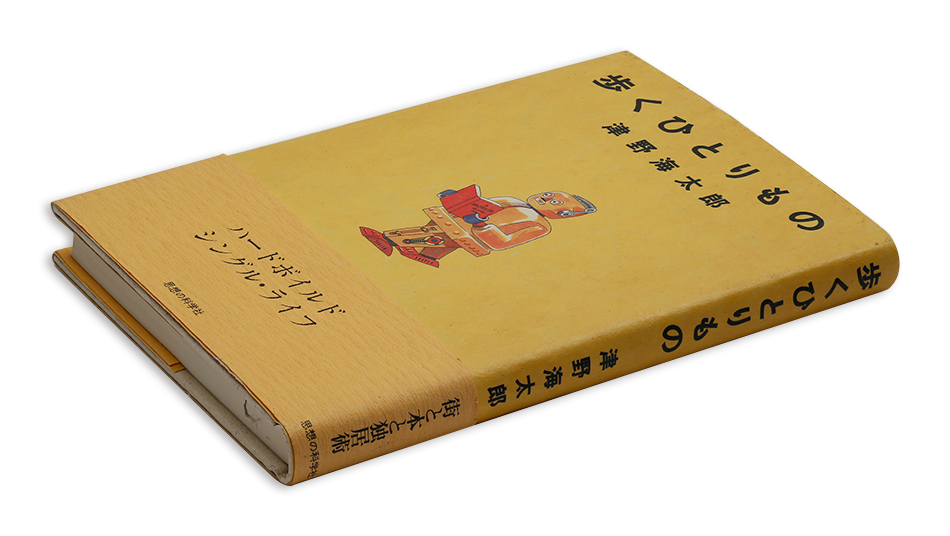

四半世紀まえ、思想の科学社から『歩くひとりもの』というはじめてのエッセイ集をだした。

そのさい南伸坊氏に装丁を依頼したら、黄表紙の中央で橙色のブリキ製ロボットがガシャガシャ歩きながら赤い洋書を読んでいる、という図柄の本ができてきた。おっ、いいね。オビも濃い黄色で、そこに「ハードボイルド/シングル・ライフ」という文字が、ぽつんと2行で刷られている。この組み合わせが気に入って、以来、黄色が好きになり、80歳をこえたいまも、夏になると黄色いアロハと黄色い帽子でわが町を徘徊している。

で、きのうもその風体で行きつけの書店をのぞくと、平台に、『私のイラストレーション史 1960――1980』という伸坊氏の新刊本がおかれていたのですよ。

――へえ、こんな本がでてたの。知らなかったぞ。

そこでその場で買って、むかいの珈琲店で読みはじめ、「あれ、いつもの伸坊さんとすこし調子がちがうみたい」とすぐ感じた。しばらく読むうちに理由がわかった。ところどころにこんな発言がちらばっていたのだ。

- 『話の特集』がすくいあげた才能は、想像以上に広汎なものになるだろう、と私は考えている。雑誌文化を研究する人、あるいは歴史を記す人には、和田誠さんのした仕事を正しく伝えてほしい。

- 歴史としてふりかえる頃には、ほんとのことを知ってる人はもういないのだ。(略)木村(恒久)さんの仕事はもっとちゃんとした形で残しておくべきだし伝えていかなくちゃいけないと私は思う。

- 渡辺和博が「へたうま」を世間に認知させたイラストレーターであることを、否定する人はいないだろう。(略)いうまでもなく「マル金」「マルビ」の『金魂巻』の大ヒットによっている。私はしかし、渡辺和博のほんとの傑作は、『ガロ』に掲載されたマンガ(略)と、オタク論『ホーケイ文明のあけぼの』(略)だと思う。

ふーん、あの伸坊さんでも、こんなストレートな文章を書くことがあるのかと、私ならずとも、かれの明るくとぼけた文体にしたしんだ人なら、だれもがそう感じるにちがいない。

しかも、そのストレートさの背後には、伸坊氏の苛だちのごときものまでが感じとれる。たとえば、前世紀の60年代に「イラストレーション」として新しく出現した試みが、しだいに「イラスト」という短縮語で世の中に根づくようになり、それにつれて、いつのまにか肝心のなにかが失われてしまったとか。しかも、あとからきた人たちだけでなく、若いころ出現の場にいあわせた自分までがそうなっているみたい。つまりはそのことへの苛だちね。どうやらそれがかれに『私のイラストレーション史』という回想録を書かせたらしい。

この本のまえがきで、日本のイラストレーションの歴史は1964年にはじまった、と伸坊氏は断定している。当時、かれは17歳で、都立工芸高校にかよう高校生だった。

そして1966年、A5判の中とじ月刊誌『話の特集』創刊によって、イラストレーションのみならず、エディトリアルデザイン、写真などもふくめて、この雑誌の影の編集長、若き和田誠(当時30歳)が「日本の〔新しい〕雑誌文化のほんとのリーダー」であったことがはっきりする。

私にとっては『話の特集』の創刊自体が、まるで夢のようだった。いや、いきなり、まだ「夢にも見ていなかった」ような、何から何までが「新しい雑誌」だったのだ。

まず雑誌にアートディレクターがいた。そして、それは和田誠さんなのだ。表紙が横尾〔忠則〕さん、イラストレーターは宇野亞喜良さんをはじめほとんど広告畑のデザイナー。そして篠山紀信さん、立木義浩さん、高梨豊さんと後にビッグネームとなるカメラマンが勢揃いだ。こんな、こんな雑誌を待っていたんだ!と私は思った。

思うに和田さんは、それまでは「挿絵」と呼ばれていたジャンルに、「イラストレーション」という新しい名称をあたえることで、そのちがいを明白にしたかったのだろう。そしてそこから、横尾、和田、宇野を先頭に、「挿絵画家」ならぬ「イラストレーター」――山下勇三、粟津潔、灘本唯人、山口はるみ、長新太といった人びとが、わらわらとすがたをあらわす。以来、「雑誌はヴィジュアルなもの」になった、と伸坊氏は念を押す。「その、そもそもの源流のところにいたのが和田誠と『話の特集』だったのだ。このことはクッキリ記憶されるべきだ」と。

そして1972年、その伸坊氏が青林堂の長井勝一にさそわれて、1964年に創刊され、白土三平『カムイ伝』、水木しげる『鬼太郎夜話』、つげ義春『ねじ式』などで人気をあつめていたマンガ雑誌『ガロ』に加わり、やがて親友の渡辺和博とともに編集長として活躍するようになる。

伸坊氏が『ガロ』にいたことはきいていたけど、そうか、この時期にはじまったのが「ヘタうま」文化の流れであったのか。そしてその場に、いってみれば和田誠のあとを追う者として立ち合ったのが南伸坊だった。どうやらそういうことになるらしいのである。

ヘタうまのイラストレーションの魅力というのは、よく言われているように、ほんとは上手なのにわざとヘタに描かれた絵というのとは違う。

コドモの絵にあるような魅力を、なんとかして描き出したいという努力なのだ。ところが時々、「努力しないでも」こうした魅力を描き出せてしまう人というのがいる。ナベゾ(渡辺和博)がまさにそうだったし、安西水丸さんが、そうしてなんといっても湯村輝彦さんがそういう、つまり「天才」なのだった。

そう指摘されてみると、私もけっこう『話の特集』や『ガロ』のおかげをこうむっていたらしいやとわかる。晶文社でだした植草甚一の2冊目の本『ぼくは散歩と雑学がすき』は『話の特集』の連載をもとにしたものだったし、その植草さんが「編集責任」をひきうけてくれた雑誌『ワンダーランド』(1973年創刊、のちの『宝島』)には、いつも、和田誠いうところのイラストレーターや写真家たち、南伸坊の同志である「ヘタうま」諸氏の作品がのっていたのだから。

私の記憶によると『話の特集』の原稿料はタダに近かったし、『ガロ』ともなると、「私がしたのは単に図々しくおずおずと、タダで原稿を描いていただいたにすぎない」と伸坊氏がのべているごとく、白土・水木・つげの時代から、伸坊氏が編集長だったころの安西・湯村・鈴木翁二・阿部慎一、さらには『ガロ』参加以前にかれがかよっていた「美学校」の先生、木村恒久や赤瀬川原平にいたるまで、ことごとく原稿料はタダだったのだ。

原稿料にかぎらず、「のしあがろう」「成功して金持ちになろう」という目的なしでも、「描きたい気持ち」「おもしろがらせたい気持ち」だけで、これだけの作品を生みだしてしまう。そういう時代がたしかにあった。なのに同時代を生きた私(=津野)ですら、そこで生じていたことの核心を、はっきりとは把握していない。ましてや「歴史としてふりかえる頃には、ほんとのことを知ってる人はもういない」のである。あぶなくひとりもいなくなるまえにこの本が読めてよかった。

7月10日(水)

柏木博氏から『がんから始まる生き方』という新書(養老孟司と中川恵一との共著)が送られてきた。柏木さんががんを病んでいることは、かれのメールで知っていたけれども、くわしいことまでは知らない。なんとまァ、実際には、こんなにたいへんな事態であったのだね。

この本によると、柏木さんがからだの異変をはじめて感じたのは、大学を70歳で定年退職する直前の2017年3月だったという。最初の病院で多発性骨髄腫(白血病にちかい血液がんの一種)、余命4年と宣告され、いろいろあったのち、旧知の養老さんの紹介で東京大学医学部付属病院に転院、放射線治療部門長、中川医師のもとで、あらためて本格的な治療を開始する。それが同年6月のことで、「自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法」という大がかりな処置をへて、6か月後に退院をはたす。この3人の関係者がのちに柏木さんのがん体験をめぐってあれこれ語り合った。そうしてできたのがこの本なのです。

ここにでてくる「自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法」というのは、

1.まず通常よりはるかに多種・大量の抗がん剤を投与して体内のがん細胞を死滅させる。

2.ただし大量の抗がん剤は正常な白血球も無差別に淘汰するので、しばしば重い感染症をまねきよせ患者を死なせてしまう。そのため事前にじぶんの骨髄から採取しておいた「造血幹細胞」を、抗がん剤でがん細胞を死滅させたのち、ふたたび骨髄にもどす。それがぶじに「生着」すれば、正常な白血球をどんどん造りだし、免疫システムを再構築してくれる――。

柏木さんの場合でいえば、こうした困難な治療を半年にわたって受け、ようやく再構築に成功したということになるわけね。

もちろん「通常よりはるかに多種・大量」の抗がん剤を投与されるのだから、副作用も半端ではなかった。もうれつな吐き気で食事ができないのは当然として、四六時中、足がしびれて冷え、寝返りも打てないほど腰が痛んで、首の血管に点滴の管をさし入れたまま、「ともかく痛くて冷たくて眠れない」という日々がつづく。体重も大幅に落ち、あげくは「何かをしようという意思。積極的にやろうという力」もすっかり衰えてしまった。

柏木 〔こうなると〕体のこちら側、奥のほうにがんがあるということが頭ではわかっているのだけれど、そのことよりも、いま(原文では傍点)足がしびれてものすごく痛いとか、いちばん自分に近いところの感覚で感じているダメージに対して、「それが早く治ってくれればいい」、ということでした。(略)怖いのはがんのほうだけれど、今痛い、ということのほうが強い、とつくづく思いました。

養老 ええ、人間、歯が痛くなれば、それだけで何もできませんよ(笑)。

ただし、ようやく退院はしたが完治したわけではない。その後も「寛解状態」――すなわち「病気の勢いが抑えられ、改善している状態」がつづくので、結局は、がんと生涯をつうじてつきあっていくことになる。『がんから始まる生き方』の「始まる」とは、そのことをさしている。

――いやもおうもなく人生のそのステージに立たされ、いま私は以下のように考えて暮らしています。でも私にかぎらず、かつて養老さんが「先生の歳になれば2つや3つ、がんはありますよ」と中川先生にいわれたように、ある年齢になった人間はだれもががんをいくつか抱えて生きているのだ。現に、そういった中川先生ご自身が、この本ができるまえに、思いがけず膀胱がんを発見されてしまったのだから。ことほどさように私たちはだれもが「死にいたる病い」の「寛解状態」におかれている。さて、あなたはどう考えますか?

おそらく柏木さんはそう私たちに語りかけているのだろうな。

こまかいことをはぶいていうと、この難儀な体験をつうじて、柏木さんは「そうか、でも、ゆっくりやればいいんだ。(略)重いものも、分ければ運べるんだ」と考えるようになったという。

〔そうすれば〕おのずとゆっくりした物の思考、見方、行動が出てくるのです。何も人生訓のようなことを言うつもりではありません。そうせざるを得ないからそうするようになったということです。ただ、そのように生きていくしかないのだな、と実感されたのです。(略)

「緩和」とは痛みを和らげるとか縛りを緩めることを指しますが、生きていくことの「緩和」もありうるのではないか。(略)自分のものの感じ方のペースを少しダウンさせてみる(略)――そうすればいいのかな、などと考えたりします。滑稽ですが、それでわざと目を細めて風景を眺めたりして――はっきり見るのをやめようとして――変なことをしている毎日です。

柏木さんの場合は、たまたま老いのトバ口で大病にぶつかり、もう私はゆっくり生きるほかないと「実感」するようになったらしい。

でも、それは「そうせざるを得ないからそうするようになった」のであって、なにか特別の「人生訓」や「死生観」のようなものがあって、そうしたわけではない。そこがこの一節のいわばキモにあたるのだろう。

したがって、柏木さんのような大病ではなく、私のように、ちょっとした病いや怪我を小刻みに体験するだけでも、歳をかさねれば、いずれはおなじことを実感するようになる。信号が赤に変わりそうになってもいそがない。本は何回にも分けてのろのろ読む。むりなしごとは引き受けないし、冠婚葬祭のたぐいはできるかぎり遠慮させてもらう。私の場合も、とくに意識してそうなったのではない。そうするしかないので、気がついたら、いつのまにかそうなっていたのだ。

でもそれは私が80歳をすぎた人間だからいえるのであって、もし私が70歳で「余命4年」と宣告されたとしたら、はたしてそう自然に考えられたかどうか……。

もちろんそこはわかりません。しかし、この柏木さんの受動的な(「がんに打ち勝つ」式ではない)生活習慣の発見は、それなりに私にも納得できた。

このところ柏木さんとおなじ年代の、私より10歳ほど下の友人たちが、たてつづけにがん宣告をうけている。今年5月、柏木さんに似た急性骨髄性白血病でなくなった加藤典洋もそのひとり。おなじ「何も人生訓のようなことを言うつもりではない」ということばでも、柏木さん(たち)と私では、そこにのしかかる「体験」のはげしさや「実感」の重さがちがう。それはそうだ。なにしろこちらはただ枯れて軽くなっただけなのだから。

かれが最初の病院で体験した医師と患者の関係の絶望的な冷たさを、これからの病院はどう乗りこえようとしているのか。それについての思考や試みも具体的に紹介されている。読みおえて、だれもがこういう病院とふつうに出会うことができればいいのにと思った。そう、たとえ養老さんの紹介なしでもね。

7月23日(火)

7月11日だったから、柏木さんの本を読み終えた翌日。ある種の奇病で、またしても救急車のお世話になるはめになった。おやおや、本年度の厄払いはもうすんだはずなのになァ。

救急車で市立病院の救急外来にはこびこまれ、若い医師の問診からCTスキャンまで、いくつかの検査をあわただしくうけたのち、つきそってくれていた妻とともにロビーの椅子で待つ。はこびこまれるまえの腹痛や発熱や手足の弛緩状態は、そのころまでにはほとんど消えていた。

やがてあらわれたさきほどの若い医師が、私たちのかたわらに立ったまま、「小腸の入り口のあたりに炎症がありますね。ほかの先生方ともいろいろ検討して、『メッケル憩室炎』という診断結果になりました」と告げる。「手術して問題の『憩室』を切除してもいいのですが、心臓や肺がいくぶん弱っていて心配がある。再発の可能性もないわけではないけど、ここは消炎剤で抑えることにしたい。そんな結論なのですが、いかがですか」――。

妻はどちらかといえば、歳をとればとるほど手術がつらくなるだろうから、いっそいまのうちにと考えていたらしいが、私はといえば、いま手術というのはちょっとなァ、という感じのほうがつよい。柏木さんの本からうけたショックのせいかもしれない。

けっきょく後者と決め、そのまま3階の6人部屋に入院。ベッドわきには早くも「禁飲食」の札がかかっていた。以来、4日間は完全絶食、2日間の流動食(カップ入り重湯・ポタージュ・コンソメスープ、オレンジジュース)をへて、3日間の粥食になり、足かけ11日の入院が終わった。

本はですね、なぜかこんどはあまり読めなかったですね。まともに読んだのは、永田和宏『生命の内と外』、トニー・ジャット『記憶の山荘・私の戦後史』ぐらい。しかも、どちらも4分の3ほど読んだところで退院の日がきてしまった。

ひとつには、5年まえの入院のときと病室の様子が一変していたせいがある。病室の壁がひときわ白く、カーテンもトンボの羽のように薄くなったため、午後9時の消灯後、枕頭のランプをつけたままでいると、どうしてもほかの患者にわるいと感じてしまう。そこで9時をすぎたらおなじ階の談話室で1時間ほど本を読み、おそくとも11時までにはベッドに戻って眠ることにした。毎晩、本を手にせず眠りにつくなんて、ものごころついて以来、はじめてのことなんじゃないかしら。

それともうひとつ、ちょうど私の入院時期に京都アニメ放火事件と、吉本興業の「闇営業」をめぐる記者会見騒動がかさなっていたのです。いきおい昼間は本よりもテレビに目がいくという結果になってしまった。

しかし、それにしても、このたびの私のわずらい――「メッケル憩室炎症」とは、いったいどういう病気なのだろう。なにしろ「炎症」の一語をのぞくと、「メッケル」も「憩室」も、目で見るだけでは、その意味がまったくつかめないのだ。

さいわい同様に感じた妻がインターネットでしらべてコピーをもってきてくれた。

それによると、受胎後の母親の子宮内で細胞分裂がはじまる初期段階で、小腸(というよりは、ほどなく小腸として完成するはずの箇所)に小さな袋ができ、そこに形成途中の胃や膵臓のかけらが、まちがってもぐりこんで炎症をおこす。その小さな袋を「憩室」と呼ぶのだとか。退院後、辞書で引いたら「食道や胃腸や器官に生じた小さな拡張部分」とあった。そしてこの現象の発見者がメッケルという名の医学者だったらしい。

――それはいいけど、だったら、その「拡張部分」をなぜ「憩室」と呼ぶのかね。だって、つなげていえば「メッケル先生が見つけた憩いの部屋」だぜ。なんかへんじゃない?

退院の一週間後、最終検査のため病院に行き、その場で先生にたずねると、手もとの紙にさらさらと絵をかいてくれた。見ると、小腸の壁から手の中指ほどの長さの空間が外に突きでている。

「ここが憩室です」

それでやっとわかった。大きな中華レストランなどで、壁に沿って小さな部屋がいくつか並んでいたりするじゃない。あれなのよ。英語でいえば alcove ――壁面をへこませた半独立の小部屋で、人びとが食ったり飲んだり、むかしなら盛大に煙草をふかしながら談笑している。ついでにいうと「床の間」も訳すとそうなるのだとか。なるほど、だから「憩いの部屋」なのか。

こうした事情もあって、おおくは生まれてまもない赤ん坊か子どものころに発病し、成人後、ましてや私のように80代になってわざわざ炎症をおこすなどということは、めったにないらしい。やはりこいつは「一種の奇病」だったのである。

――むかしむかし、まだ若かった母の胎内で私がつくられ、その過程で、まだ完成もしていない私の腹中に予期せぬ小空間が出現した。そして80余年がたち、その間しずかに眠っていたこの小空間「憩いの部屋」が、とつぜん小さな爆発をおこす。

「あのさ、こんな奇妙なことがあったんだよ」

10年まえ、93歳で没した母にそう告げたら、どんな顔をしただろう。そう考えると思わず笑っちゃうね。まったくさ、歳をとって病むというのも、まんざら捨てたものではないのよ。

8月13日(火)

外国に行った男の体験記よりも、なぜか女の書いたもののほうがおもしろい。ずっと読みごたえがある。かねがねそう感じていたのだが、近年、ますますそう思うようになった。

この「かねがね」のうちには、須賀敦子や私の古い友人である藤本和子もふくまれる。「近年」では、たとえば伊藤比呂美、ブレイディみかこ、ヤマザキマリといった人たち。そして新旧の別なく、その全員が外国人の男と結婚し、ときに子を産み、いわばプロの生活者として、長いあいだ、その地で暮らしつづけている。

対するに、ものを書く男の場合、たいがいは留学生やビジネスマンや大学人や特派員として外国に住み、一定期間、そこですごしたのち日本に戻ってしまうからね。つまりは時間限定のアマチュア生活者なので、はなから腰の据え方がちがう。そのぶん、お坊ちゃんくさいというか、いささかちょろい感じをうけてしまう。おなじ日本人でも、あたりまえの生活者として異国で生きぬく根性は、どう考えても女のほうが上なんじゃないかな。

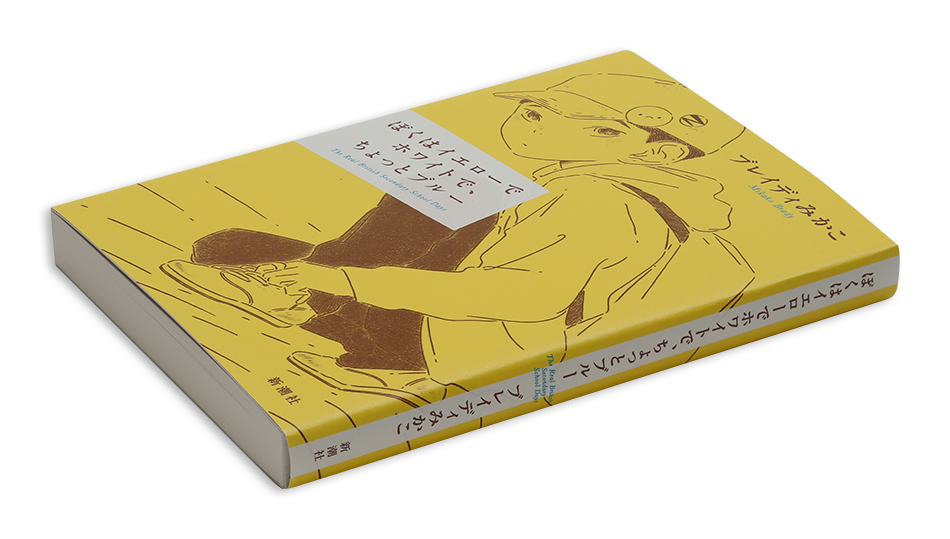

私でいうと、2018年1月号から、新潮社のPR誌『波』ではじまったブレイディみかこの連載「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」に接したことが、あらためてそのことを確認させられるきっかけになった。

そして今夏のはじめ、連載の16回分が1冊の本になって新潮社から刊行される。それを読んだ男たちは、きっと私同様、性根のすわった著者のふるまいと、それをしるす文章の気っ風のよさに舌を巻いたのではなかろうか。といっても、まだ名前ぐらいしか知らない方もいると思うので、ざっと紹介しておくと――。

ブレイディみかこは1965年生まれ。18歳のとき、セックス・ピストルズやザ・クラッシュなどのパンク・ロックに入れあげてロンドンにわたる。その後日系の通信社ではたらき、元トラック運転手の放浪青年と出会って結婚。ロンドンから車で2時間ほどのところにある海浜都市ブライトンに移り住み、最下層地域の託児所(彼女のいう「底辺託児所」)で保育士見習いとして働きはじめ、やがて正式の保育士資格を得た。そんななかで、「子どもなんて大嫌い」といっていた彼女が子どもを産み、トラック運転手にもどった夫と息子と3人で、いまもその街で暮らしている。

――と書いてきて「しまった」と思った。さきほど私は、ついいそいで「あたりまえの生活者」と書いてしまったけれど、そうじゃないのですね。「あたりまえ」どころか、その地に長く定住する人びとの目には、いつのまにかじぶんたちに混じって暮らしている得体の知れない外国人(しばしば宗教も皮膚の色もちがう)のひとり――まぎれもない「移民」と映っていたにちがいないのだから。

じじつそのことは、この本の『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』というタイトルに、すでにはっきりと示されていた。「イエロー」はもちろん日本人の「母ちゃん」だし、「ホワイト」はアイルランド移民二世のその夫で、あいだにうまれた息子が「ぼく」――。その「ぼく」が中学生になったころ、勉強ノートに落書きしていたのがこの一句だった。たまたまそれをみつけた母親が、息子とのつきあいをつうじて、かれの「ブルー」な気分が意味するところを考えつづけた。それが本書なのである。

母親がつとめる底辺託児所で幼年期をおくった息子が、カトリックの名門小学校にはいり、5年後、こんどは一転して地元の「元底辺中学校」にすすむ。「そこはもはや、緑に囲まれたピーター・ラビットが出てきそうな上品なミドルクラスの学校ではなく、殺伐とした英国社会を反映するリアルな学校だった」と、みかこ氏がまえがきにしるしている。

……いじめもレイシズムも喧嘩もあるし、眉毛のないコワモテのお兄ちゃんやケバい化粧で場末のバーのママみたいになったお姉ちゃんたちもいる。

これは11歳の子どもにとっては大きな変化だ。大丈夫なのだろうかと心配になった。

ようやくわたしの出る幕がきたのだと思った。

とはいえ、まるで社会の分断を写したような事件について聞かされるたび、差別や格差で複雑化したトリッキーな友人関係について相談されるたび、わたしは彼の悩みについて何の答えも持っていないことに気づかされるのだった。

みかこ氏によると、もともとこの中学は「ホワイト・トラッシュ(白い屑)」という「まことに失礼な差別用語で表現される白人労働者階級の子どもたち」がかよう学校として知られていたらしい。ところが、市の学校ランキングの底辺にいたその中学が、新しい校長や教師たちの努力によって、いまはランキングの真ん中あたりにまで浮上している。だから「元」というわけ。

おどろいたのは、この中学にかよう生徒の九割以上が「白人の英国人」なのに対して、「ぼく」のかよった小学校もだが、ランキング上位にあるカトリック校では「南米やアフリカ系、フィリピン、欧州大陸からのカトリックの移民」の子どもたちが急増しているらしいこと。そのため英国の地方都市では「多様性格差」とでもいった状況が生じ、「人種の多様性のあるのが優秀でリッチな学校、という奇妙な構図」ができあがっているのだとか。

ひとくちで「差別や格差」といっても、そこには私たち日本人が想像する以上に複雑な何層ものねじれがある。そうした厄介な環境に投げこまれるのだから、家族や教師もたいへんだけど、だれよりも子どもたち自身が生きることの困難さを、まっさきに抱えこまざるをえない。

それやこれやでブレイディ家の息子もなやみがつきない。たとえば、入学してまもなく友だちがふたりできた。ひとりは近所に住む白人貧困家庭の子で、もうひとりは成功したハンガリー移民の子。そのふたりが「ファッキン・ハンキー(中・東欧移民の蔑称)」とか、「アンダークラス一家は反社会的」とか、むきだしの「ヘイト」感情をぶつけあい、「顔を合わせればヤバい空気が漂う」というのだ。

おまけにそのふたりが、歩いて登下校しているブレイディ家の息子を見て、おれの兄ちゃんの車(名うてのコワモテ兄ちゃんで盗難車という噂あり)でいっしょに行こうよ、いや、それよりもうち(一家あげてのレイシストで、最初のうちはブレイディ家の息子も標的にされていた)のBMWでと、きそうようにさそってくれる。

――なんでこんなにややこしいんだろう。しかたないからどちらにもあいまいに対応して、いまも、あいかわらず歩いて登下校しているけどさ。

そうぼやくと、母ちゃんは「多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」などとバンバンいってくる。そのくせ、母ちゃんは日本人だけでなく中国人や韓国人など、そうじて「東洋人」に仲間意識をもっているようだし、ほかの「東洋人」たちも「ぼく」に親しみを感じてくれているらしいのだ。

――だけどぼくはついていけない。日本に行けば「ガイジン」といわれるし、こっちでは「チンク(中国人の蔑称)」と呼ばれるし、じぶんがどこかに属しているという気持ちになれない。

そして、そうしたヘビーな体験をかずかず強いられながらも、少年は日ごとに変わっていく。中学にはいってまもなくノートに書きつけた「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ということばも、いつのまにか、「あれさ。いま考えると、ちょっと暗いよね」と感じるようになった。

「あの頃は、これから新しい学校で何があるんだろうなって不安だったし、レイシズムみたいなことも経験してちょっと陰気な気持ちになってたけど、もうそんなことないもん」

「もうブルーじゃなくなったのか」

「いまはどっちかっていうと、グリーン」

と息子が言うのでわたしは笑った。(略)

「いや、グリーンって、もちろん『環境問題』とか『嫉妬』とかいう意味もあるけど、『未熟』とか『経験が足りない』とかいう意味もあるでしょ。僕はいま、そのカラーなんだと思う」

息子の顔が、さいきん髪を短く切ったせいもあるが急に大人びて見えた。

確かにそうなのかもしれない。人種が違う両親を持っているから、移民から生まれた子どもだから、時々ブルーになることもあるなんていうのは、きっと前時代的なコンセプトなのだ。(略)

人種も階級も性的指向も関係なく、息子にもティム〔例の貧困家庭の子〕にもダニエル〔ハンガリー移民の子〕にも(略)共通の未熟なティーンの色があるだけなのだ。(略)

まったく子どもというやつは止まらない。ずんずん進んで変わり続ける。

こうしるしたところで本は終わるが、雑誌連載のほうはまだつづいている。

英国の中学校は7年制だというから、いま2年生の息子が卒業するまで、あと5年半か。できることならこの連載がそれまでつづいてくれるとうれしい。私にそれだけの時間がのこされているかどうかは別よ。とにかくひとりの老人に思わずそう感じさせてしまうほど、当今の荒れに荒れる英国での、心根のいい息子と性根のすわった母ちゃんの体験や会話には、ずぬけた魅力があるのです。

南伸坊『私のイラストレーション史』亜紀書房、2019年

養老孟司・柏木博・中川恵一『がんから始まる生き方』NHK出版新書、2019年

ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』新潮社、2019年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら