(21)創作科元学科長と地球物理学科長の意外な共通点

Andrew Cowan, Your Fault (Salt Publishing, 2019)

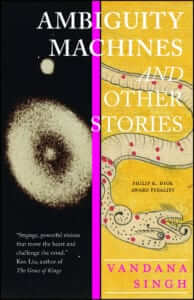

Vandana Singh, Ambiguity Machines and Other Stories (Small Beer Press, 2018)

著者: 柴田元幸

Your Fault(君のせいだ)と題されたこの小説は、各章に年号が付いている。第1章は1962年、章題は‘your earliest memory’(君の一番最初の記憶)。最終章は1973年、章題は‘you are still a child’(君はまだ子供)。一人の人間の成長が描かれるわけだが、その成長がすんなり簡単には行かないことは、最終章のタイトルから窺えるだろう。

第1章は、次のように始まる。

This, then, is your earliest memory.

You are no older than three because your sister is still in her pram, a Leeway ‘Lugano’ with chromium-plated chassis and white pneumatic wheels. The day is sunny and warm, so perhaps it is summer, which means your likeliest age is two and two thirds. Let’s settle on that: August 1962. You were born on the first day of the decade, which means you are now two and two thirds.

The sky is very high and there is space all around you, hurtling away from you. It reaches your mother, who is striding into the distance in her strappy high heels, pushing your sister in her blue canvas stroller. The sun sparks in the chromium. Her heels clip on the pavement.

At this age your mother is Mummy, and Mummy is taking you somewhere, you would not know where. In fact, she has no choice but to take you – both you and your sister – since she is a housewife and mother. She can leave the house whenever she wants to – no one is stopping her; it isn’t a prison – but she cannot stop being your mother. Perhaps that is why she is so cross.

というわけで、これが君の一番最初の記憶だ。

君はまだ3歳にもなっていない。君の妹がまだ乳母車に乗っているからだ。乳母車はリーウェイ社の「ルガーノ」、クロームめっきのシャーシに白い空気タイヤ。晴れた日で暖かいから、たぶん夏で、ということは君の歳は2歳と3分の2である確率が高い。そう決めよう――1962年8月。君は60年代の第一日目に生まれたのであり、したがっていまは2歳と3分の2なのだ。

空はすごく高く、君の周りじゅうに空間が広がって、君からぐんぐん離れてゆく。空間は君の母親に達し、ストラップのついたハイヒールをはいた母は大股で遠くへ向かって歩いていて、青いカンバス地のベビーカーに乗った君の妹を押している。日の光がクロームに当たって光る。母のヒールが舗道をカツカツと進んでいく。

この歳での君の母親は「マミー」だ。マミーが君をどこかへ連れていこうとしているが、どこへなのか君にはわからないだろう。実際、マミーは君を――君と君の妹の両方を――連れていくしかない。なぜなら彼女は主婦であり母だからだ。家を出たいときに家を出ることはできる。誰も止めはしない、牢獄ではないのだから。だが彼女は、君の母親であることは止められない。もしかすると、だからマミーはこんなに不機嫌なのかもしれない。

というわけでこれは、二人称小説という珍しいスタイル。「君」の過去も現在も未来も知る語り手が、時に先回りし、時にうしろをふり返りつつ、「君」の成長とも言い切れなさそうな成長を語る。

二人称小説といえば、まず思い浮かぶのは、30年ばかり前、日本でも高橋源一郎さんの訳でかなり読まれたジェイ・マキナニーの『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』。コカインを吸うことが主たる関心事の、だが実は倫理的関心がないでもないヤッピーの希薄な自己意識が、「君は……」と二人称で語られることであざやかに捉えられていた。

ただ、『ブライト・ライツ……』の語り手は、「君」に寄り添った一種固定カメラのようなもので、語り手と主人公との距離は一定している。だから、ある程度読み進めると、「君」を「僕」と置き換えても、実はそんなに変わらないんじゃないかなあ、という気がしてくる。

その意味では、この『君のせいだ』の方が凝っている。「君」に寄り添いつつも、「君」から距離を置いて、過去や未来を時に参照することで、語り手の存在がより際立っている。時にはほとんど、語りながら語り手がその都度「君」を捏造しているかのような印象を受ける。もちろん、語り手が際立つから自動的により上等だということにはならないが、その時おりの際立たせ方のタイミングが非常に巧みで、最後まで新鮮さが失せない。

そうした特徴が端的に表れている、1970年の一節を引けば――

You raise your nose above the surface of the water. Your body buoys as you breathe. The light from the heating element gleams on your damp knees and you lie very still, your ears beneath the surface, listening to the amplified sounds of the plumbing, the air entering and leaving your lungs, the ceaseless pounding of the blood in your ears. In a moment you will need to pull the plug and emerge from the bath and take your wet football boots downstairs.

Perhaps then the shouting will stop.

Soon this day will be over, your tenth birthday behind you, after which will commence the year-long wait for your next special day, the next change in your numeral. But for now you don’t move. You are lying here in your body, submerged in this bath, hearing your heartbeat, suspended in time. One day in the future this moment will be far behind you, entirely forgotten, unless you remind yourself to remember it, so that your older self may look back at yourself, aged ten, on this first day of the new decade, and see how far you have come, how much you have grown.

君は水面の上に鼻を出す。息をするとともに君の体が浮揚する。ヒーターの電熱線の光が濡れた膝の上できらめき、君はじっと動かず横たわって、耳を水面下に沈め、配水管の増幅された音を聴き、空気が君の肺から出たり入ったりし、君の耳のなかで血がたえず脈打っている。じきに君は栓を抜いて浴槽から出て、濡れたサッカーブーツを一階に持っていかないといけない。

ひょっとするとそうしたら、怒鳴り声も止むかもしれない。

じきにこの日は終わるだろう、君の10回目の誕生日は過ぎ去り、そのあとは次の特別な日を――数字の次の変化を――一年待つ営みが始まる。でもいまのところ、君は動かない。君は君の肉体に収まってここで横になっている、この浴槽に沈んでいる、心臓の鼓動を聴き、時間のなかに宙吊りになっている。未来のある日、この瞬間は君にははるか以前のものとなるだろう。君が意図して思い出そうとしなければ、すっかり忘れられてしまうだろう。より年上の君が、10歳だった君自身、新しい10年間が始まった日の君自身をふり返り、自分がどれほど遠くまで来たか、どれだけ自分が成長したかを見ようと、意図して思い出そうとしなければ。

名前がまったく出てこないわけではなく、会話を通して「君」の名も一応明かされるのだが、ほぼいつも「君」と呼ばれることで、主人公の少年には――そしてその家族にも――ある種の匿名性がつきまとう。これが、一家がやがて引っ越していく団地の、まったく同じ建物が並び同じ間取りの家庭で何十、何百の家族が生活しているという没個性ぶりとも呼応している。

その反面、「君」は彼固有の悲劇的な出来事の当事者になるし、彼と両親とのあいだで持続する摩擦も、父と母のあいだで広がっていく不和も、それぞれ確かな個別性、独自性を帯びている。この引用でもさっきの引用でも、親子関係、夫婦関係のギクシャクぶりが、‘cross’(不機嫌)‘shouting’(怒鳴り声)といった一語でさりげなく伝えられているせいで、かえって痛々しさが募ってくる。こうした淡い匿名性と生々しい個別性の併存も、二人称の巧みな使い方があってこそである。

1960年から72年の話ともなれば、舞台がアメリカだったら、ケネディ暗殺が語られ、ベトナム戦争が、ヒッピー・ムーブメントとロック・ミュージックが語られ……となるのはほぼ必然だろうが、これはイギリス労働者階級の一家族に焦点を据えた話であり、そういった話題はいっさい出てこない。音楽もビートルズ、ハーマンズ・ハーミッツ、トレメローズ、クリフ・リチャードといった名前がたまに挙がる程度である。単に僕がふだんアメリカのものを読んでいるからかもしれないが、そのこともかなり新鮮である。

もうひとつ、アメリカの作品との違いでいえば、この小説は壊れた家族を描いていて、壊れた家族といえば現代アメリカ小説のテーマとしては定番中の定番であるわけだが、やはりどこか違う気がする。たぶんそれは、(馬鹿のひとつ覚えのようにいつも言っていることだが)家族を描くアメリカの小説がつねに、『パパは何でも知っている』的な幸福な核家族のイメージにどこかで囚われていて、自分たちの不幸を、その幸福な家族像との偏差において測っているようなところがあるのに対し、この小説は、よくも悪くもそういう幸福な家族像から自由であり、そのせいで、不幸の悲哀の手触りも違っているのだと思う。

『君のせいだ』の著者アンドルー・カウアンは、カズオ・イシグロやイアン・マッキューアンらを輩出してきた創作科の名門イースト・アングリア大学文芸創作科の学科長として長年若手作家の育成に貢献してきた人物だが、もう一冊、Ambiguity Machines and Other Stories(『曖昧機械 その他の短篇』)の著者ヴァンダナ・シンは、アメリカ、マサチューセッツ州の州立フレイミングハム大学地球物理学科の学科長である。

この短篇集の表題作は傑作である。要約はほとんど不可能だが、曖昧機械なるものをめぐる3つの不思議な報告書(といってもほとんど奇想譚のような味わいなのだが)を通読することで、なんだか「曖昧さ」というものに対する感度が向上したような気になれる。作品の実感を少しでも伝えるために、各報告の第一段落を以下に示す。

The First Account

All machines grant wishes, but some grant more than we bargain for. One such device was conceived by a Mongolian engineer who spent the best years of his youth as a prisoner in a stone building in the Altai Mountains. The purpose of this machine was to conjure up the face of his beloved.

第一の報告

すべての機械は願いを叶えてくれるが、中には当てにした以上に叶えてくれてしまう機械もある。そのような機械のひとつが、青年期最良の日々をアルタイ山脈にある石造りの建物で捕虜として過ごしたモンゴル人技術者によって考案された。この機械の目的は、彼が愛する者の顔を呼び出すことであった。The Second Account

At the edge of a certain Italian town there is a small stone church, and beside it an overgrown tiled courtyard, surrounded entirely by an iron railing. The one gate is always kept locked. Tourists going by sometimes want to stop at the church and admire its timeworn façade, but rarely do they notice the fenced courtyard. Yet if anyone were to look carefully between the bars, they would see that the tiles, between the weeds and wildflowers, are of exceptional quality, pale gray stone inlaid with a fine intricacy of black marble and quartz. The patterns are delicate as circuit diagrams, celestial in their beauty. The careful observer will notice that one of the tiles in the far left quadrant is broken in half, and that grass and wildflowers fill the space.

第二の報告

とあるイタリアの町の外れに、小さな石造りの教会があり、そのかたわらに、草がぼうぼうに茂ったタイル貼りの中庭があって、四方を鉄製の手すりに囲まれている。ひとつしかない門にはつねに鍵がかかっている。通りかかる観光客が時おり、教会の前で立ちどまってその長い年月を経てきた前面(ファサード)をほれぼれと眺めたりするが、手すりに囲まれた中庭に目をとめる者はめったにいない。だが、もし誰かが、鉄柵のすきまから注意深く覗くなら、雑草や野生の花に覆われたタイルがとてつもなく上等で、薄い灰色の石に黒い大理石と石英とが複雑に埋め込まれていることを見てとるだろう。その模様は配線図のように繊細であり、美しさは天上的である。注意深い観察者であれば、左奥の四分円のタイルの一個が半分に割れていて、草と野の花がその空間を満たしていることを見るだろう。The Third Account

Reports of a third impossible machine come from the Western Sahara, although there have been parallel, independent reports from the mountains of Peru and from Northern Ireland. A farmer from the outskirts of Lima, a truck driver in Belfast, and an academic from the University of Bamako in Mali all report devices that, while different in appearance, seem to have the same function. The academic from Mali has perhaps the clearest account.

第三の報告

第三の不可能機械の報告は西サハラからいくつか届いているが、ペルーの山岳地帯、および北アイルランドなどからも同内容の、それぞれ別個の報告が届いている。リマ郊外に住む農夫、ベルファストのトラック運転手、マリのバマコ大学の学者が三人とも、見かけはそれぞれ違うが、同じ機能を有していると思しき装置について報告しているのである。マリの学者の記述がおそらく一番明快である。

ごく日常的な事柄を語っているときでさえも、文章はインスピレーションに満ち、ユーモアと神秘性と悲哀が共存している。

ただ、この表題作を褒めることが、この短篇集を褒めることになるのか否かはやや微妙である。作品集のなかで、表題作は出来映えもちょっと別格だし、内容も違っているのだ。ほかは物理学の知識を活かしたSF仕立ての作品が大半で、宇宙の旅がさまざまな形で描かれるが、そのなかでくり返し擁護される価値は(そして表題作はこれとは無関係)、なんと家族、親族の愛おしさ、大切さ、なのである。といっても西洋的な核家族ではなく、作者がインド出身であることを反映してか、東洋的な拡大家族の大切さ。宇宙船ではるか彼方の星に行っても、亡き叔母の謎の失踪を解明しに極寒のアラスカを訪れても、登場人物のよりどころとなっているのは、ほとんどつねに親族である。

Why does one venture out so far from home? Generations ago, our planet, Dhara, took my ancestors in from the cold night and gave them warmth. Its living beings adjusted and made room, and in turn we changed ourselves to accommodate them. So it was shown to us that a planet far from humanity’s original home is kin to us, a brother, a sister, a mother. To seek kinship with all is an ancient maxim of my people, and ever since my ancestors came to this planet we have sought to do that with the smallest, tenderest thing that leaps, swoops, or grows on this verdant world. Some of us have looked up at the night sky and wondered about other worlds that might be kin to us, other hearths and homes that might welcome us, through which we would experience a different becoming.

(“Sailing the Antarsa”)

人はなぜ、故郷からかくも遠くへ出ていくのか? 何世代も前、わたしたちの惑星ダーラは、わたしの先祖たちを寒い夜から迎え入れて、かれらに暖かさを与えてくれた。そこの生物たちは融通して場所を空けてくれ、わたしたちの方もじぶんを変えてかれらに合わせた。そうやって、人間の元の故郷から遠く離れた惑星も、わたしたちにとって親族であることが示された。兄弟であり、姉妹であり、母なのだと。すべてのものと親族関係を求めることは、わたしの一族のいにしえからのモットーであり、わたしの先祖がこの惑星に来て以来、わたしたちはずっと、この緑の世界で跳ね、飛び、生える何より小さな、何より華奢なものとそれを成し遂げようと努めてきた。わたしたちのうちのある者は、夜空を見上げ、わたしたちの親族かもしれない別の世界に思いをめぐらせた。わたしたちを歓迎してくれる別の暖炉、別の家をかれらは思い描き、それらを通して別のなり方に触れられるのだと考えた。

(「アンターサを渡る」)

古典的なマイノリティ文学だって、ここまで「親族」を素直に謳い上げはせず、親族や家族のなかでの世代間対立(それは多くの場合、西洋近代と非西洋的伝統の対立の代理戦争である)の生む軋轢を描いてきたというのに、ヴァンダナ・シンは涼しい顔で親族肯定をくり返す。読んでいてうんざりしても当然だと思うのだが、それがなぜか「まあいいんじゃないかな」という気になれるのは、たぶん説教臭さが全然ないから、教え諭そうという気がないからだろう。それにまた、‘Only closed systems are lonely. And there is no such thing as a closed system’(閉じたシステムだけが孤独である。そして閉じたシステムなどというものはない)といった金言もけっこう効く。そして僕の場合、これもまた、アメリカ的な「幸福な核家族イメージの呪縛」からの喜ばしい自由、と見えることも悦ばしい。そういう意味で僕のなかでは、『君のせいだ』と『曖昧機械 その他の短篇』(の「その他の短篇」の部分)はしっかりつながっているのである。

-

Andrew Cowan, Your Fault (Salt Publishing, 2019)

-

Vandana Singh, Ambiguity Machines and Other Stories (Small Beer Press, 2018)

最新情報

エリック・マコーマック『雲』(東京創元社)、ポール・オースター『サンセット・パーク』(新潮社)、好評発売中。

「波」4月号にバリー・ユアグロー連載『オヤジギャグの華』第12回「デパ地下有機農法トラック野郎」掲載。

編集部注・イベントの開催については、状況によって変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら