死にたくはないですよ。でも若いころとちがって、死がとくに怖いとも思わない。おなじ時代を生きてきた連中が片っ端から消えてゆく。かれらとともに私も遠からず消滅するだろう。「しばらく人間になれておもしろかった」――そう思えば怖いもなにもあったものではないのです。

したがって「私の消滅」自体は怖くないのだが、消滅以前、まだ辛うじて生きている私が体験するかもしれない事態への怖れがある。身体の苦しみや別れの悲しみ。そのあたりまではなんとか予測がつく。ただそのあと昏睡状態になったとき私が見るかもしれない予測不能な夢が怖い。花咲く明るい野原を「あの世」にむかって歩いてゆく。だれもがそんな夢を見ながら消えてゆく保証など、どこにもないのだから。

――それにしても私はいつどこでこんな怖れをいだくようになったのかな。

さして遠いことではない。10年ほどまえ、93歳の母が暮らす老人ホームの一室で、免疫学者・多田富雄の『寡黙なる巨人』という新刊本を読んだ。どうやらそのことが直接のきっかけになったらしい。

――2001年5月のある夜、満で67歳になったばかりの多田は、旅先の金沢で脳梗塞の発作にみまわれ、救急車で病院にはこばれた。しかしそのときはまだことの重大さには気づいていない。MRI(核磁気共鳴装置)やCT(コンピューター断層撮影法)検査をたてつづけに受けながら、同行の妻に場ちがいな冗談をいっているうちに麻酔薬で深い眠りに落ち、こんな夢を見る。

私は死の国を彷徨していた。どういうわけかそこが死の国であることはわかっていた。不思議に恐怖は感じなかった。ただ恐ろしく静かで、沈黙があたりを支配していた。私は、淋しさに耐え切れぬ思いでいっぱいだった。

海か湖か知らないが、黒い波が寄せていた。私はその水に浮かんでいたのだ。ところが水のように見えたのは、ねとねとしたタールのようなもので、浮かんでいた私はその生暖かい感触に耐えていた。

私のそばには一本の白い腕のようなものがあって、それが私にまとわりついて離れなかった。その腕は執拗に私をタールのような水に引きずり込もうとしていた。どこまでも、どこまでも離れようとしない。私は白い腕から逃れようとあがいていた。

あれは誰の手、私の手ではあるまい。でも誰の手であろうか。こんな気味の悪い経験をしたことはなかった。

私はその手につきまとわれながら、長い間水の上を漂っていた。

そして何時間かのち、明け方に目をさますと、すでに声もだせず、右半身がまったく動かなくなっていた。「訴えようとしても言葉にならない。叫ぼうとしても声が出ない。(略)これは大変なことになってしまったと思ったが、訴える術がなかった。どうなることか、考えがまとまらず、私は声にならない声ですすり泣くしかなかった」――

多田の本で私がこの序章を読んだとき、かたわらのベッドでは母が眠っていた。

父が89歳で死んだのち、箱根山の端にある団地で暮らしていた母が、5年ほどまえに家を売って板橋の老人ホームに移ってきた。自立心のつよい女性だったから、耳が遠くなり、車椅子なしでは外出もできなくなっていたのに、私たちと暮らすことをよしとせず、ひとり暮らしを選んだのである。とうぜん、やせ我慢や遠慮もあったにちがいない。その母が寝たきり状態になり、夜は私と妻、それに弟や妹が交代でつきそうようになっていたのだ。

もともと本を読むのが好きな人で、以前の家から持ってきたものを読み返すだけでは足りず、私が月に10冊とか15冊、母の好みに合いそうな本を見つくろって彼女の部屋に届けていた。

もちろん私の選択がいつも正しかったわけではないですよ。たとえば佐野洋子や佐藤愛子の本。最初のうちはよろこんで読んでいたのに、やがて「もういい。私、この人の本きらい」といいだした。彼女たちの言動につきまとうあからさまなつよさが、心身のおとろえにつれて重たく感じられるようになったらしい。また、それとは逆に「これ大丈夫かな?」とあやぶんで持っていったアゴタ・クリストフの『悪童日記』を、意外にも、「これがいちばんよかったわ」と繰りかえし読んでいたりとかね。

でも、そのうちベッドですごす時間がしだいに増え、私がはこんでゆく本も、うれしそうに手にとりはするが、読まないまま枕のまわりに積まれるだけになっていった。それにつれて母の意識は薄れ、やがてひたすら眠り、ときどき苦しげなうめき声を発するといった状態がおとずれる。

――きっといやな夢を見ているのだろう。つらいね。そんな夢なんか見るなよ。

そう頭の中でつぶやいて眠る母を見まもるしかなくなったころ、さきにのべたごとく、私は本屋で買ったばかりの多田富雄の本を読み、その冒頭で、あの「黒い海」の夢に出会ったのだ。

状況が状況だけに、この不気味なイメージの衝撃は、ことのほか大きかった。

いやな夢を見ながら「これは夢だぞ。なんとかここから抜けださなければ」と必死に力んで、ハッと目がさめる。そんな体験は私にもあったし、多田にしても、この悪夢から脱出するだけのことはできたのである(だからこの本が書けた)。なのに、もし母が最後まで目ざめず、こんな絶望的な夢を見ながら死んでいくとしたら――。

いやおうなしにそんなことを考えながら母の苦しげな眠りを見まもっていた私も、すでに70歳になっていた。となれば、いま母が死の床で見ているかもしれない悪夢は、遠からず私におとずれるそれでもあるだろう。もはや目ざめることのない真っ黒な夢への怖れ。その怖れが母がなくなったのちも、いわば「こころの傷」としてのこったらしい。子どものころ読んだ江戸川乱歩や岡本綺堂やスティーヴンスンの「怖い話」の一場面が、私のうちに根を下ろして、老人となったいまも消えずにいるようにね。

*

しかし冷静に考えれば、あのとき死の床で母が見ていたかもしれない夢に、たまさか、救急病院で多田富雄の見た夢がかさなったというだけの話で、母が実際にこれと同種の夢を見ていたわけではない。怖いことは怖いけれど、そのていどの怖さなら頭をひとふりすれば消えてしまう。そんなレベルの悪夢にすぎないのではないか――。

そう考え、こんど『寡黙なる巨人』を読みなおして、ようやく気がついた。ほんとうに怖かったのは夢よりも、夢から脱出したあとに多田が体験した、さきに私が「なんとか予測がつく」とえらそうにのべた「身体の苦しみ」のほうだったのである。

多田の脳梗塞は左の中大脳動脈がつまって生じたもので、そのため右半身の腕や足が動かないだけでなく、舌やのどが麻痺し、ことばを発することも、飲食どころか唾や痰を呑み込むことさえできなくなっていた。糞便の排泄もむずかしく看護師に手で掻きだしてもらうしかない。排尿は妻に尿器をあてがってもらってようやくすませる。のみならず利き腕が麻痺しているから文章も書けないし、しゃべれないので口述筆記も不可能。40年あまり習ってきた能の小鼓も、これからはもう打てないだろう。じぶんがじぶんであることのすべてが失われたという喪失感がつのった。そして、そうした絶望のどん底でリハビリテーションがはじまり、鏡を見ながらの発声訓練がおこなわれる。このときはじめて鏡を見せられた多田は「あっと息を飲んだ」――。

……右半分は死人のように無表情で、左半分はゆがんで下品に引きつれている。表情を作ろうとすれば、ますますゆがみはひどくなった。顔はだらしなく涎をたらし、苦しげにあえいでいた。これが私の顔か。(略)

驚きはそれだけではなかった。舌がまったく動かないのだ。舌を出して御覧なさいといわれても(略)まるでマグロの切り身のように、だらりと横たわっている。(略)軟口蓋の動きがまったくないので、声を出そうとしても全部鼻に抜けてしまう。ただスースーと風のような音がするばかりだ。私は沈黙の世界に閉じ込められてしまった。

あれは90年代のなかばごろだったと思うが、飯田橋の地下酒場で友人と飲んでいたら、10人ほどの中年の男女がにぎやかにはいってきて、奥のスペースに陣取った。どうやら近くの宝生能楽堂に行った帰りらしい。なかに仕立てのいいスーツに蝶ネクタイの恰幅のいい紳士がいて、笑顔で一行をとりしきっていた。

――おや、多田富雄だな。

すぐそう思ったのは、しばらくまえにかれの『免疫の意味論』という本がでて、大きな評判になっていたからだ。しかも当時のかれは文化功労者などの賞をいくつも受け、東京大学医学部教授を退職したのちは、発足してまもない東京理科大学生命科学研究所での所長職や、国際免疫学会連合会の会長職をつとめるなど、さかんな活動をつづけていた。そうした社会的な地位や名声だけでなく、個人的にも、健康には「誰にも負けない自信があった」とじぶんで書いている。「少なくとも年よりは若く見られ、身だしなみもきちんとしていた。これからはスマートな老人になることを心がけてきた。これからが人生だと思ってきた」(『寡黙なる巨人』)

そう、私があの夜の酒場で見かけたのは、まさしく、この人生の絶頂期にある多田富雄だったのである。そして、その見るからに自信にみちた人物が、わずか数年後にとつぜん倒れ、鏡に映るじぶんの「ゆがんで下品にひきつれ」「だらしなく涎をたらし」「マグロの切り身のように、〔舌が〕だらりと横たわっている」すがたに直面させられてしまう。

予測不能の夢は怖い。でも、それより怖いのは、ようやく脱出したと思った悪夢が、さめたのちも現実の「身体の苦しみ」としてつづいてしまうことのほうなのである。しかもこの苦しみからは、もうぜったいに逃れられない。これは怖いよ。なにしろ「予測がつく」はずの現実までが、とつぜん、さめることのない悪夢と化してしまったのだから。

これをあえてじぶんのこととして考えてみる。

地位も健康も容姿もひっくるめて、もとより私には多田のような満々たる自信はない。したがって、かれのように極端などんでん返しにでくわすこともないだろうが、それでも予測不能の夢と、おなじく予測不能の現実とが、さして幸福とはいえないしかたで入りまじった状態で最期をむかえるだろうことは、ほぼ確実といっていい。

そして、ちがいがもうひとつ。いまの私はすでに80歳をこえている。でも多田がこの状態に遭遇したのは、まだ67歳のときなのだ。

私の経験でいえば、この年齢では体力も気力も知力も、まだ十分には年老いていない。人によってちがいはあるにせよ、だいたいは、じぶんが壮年なのか老人なのかも判然としない中途半端さをひきずっている。ようするに、いまの私がそうであるようには干からびていないので、おなじく怖いといっても、そのナマさ具合にはかなりの差があるのだ。

10年まえ、70歳だった私は眠る母の夢に多田の見た夢をかさねて心底おびえた。

でも、いまにして思うと、あのときがいちばん怖かったな。おそらくそれは私が老人になりたてで、いまよりすこし若く、そのぶん予測不能の未来を、よりなまなましく怖がることができたせいなのだろう。人が老いぼれれば怖れも齢をとる。つまりは枯れる。だから、いま私は「むかしほどには怖くない」とたしかにそう思っているはずではあるけれども、でも実際にどうなるかまでは……うーん、やっぱりまだわからんなァ。

*

カフカの『変身』で虫になってめざめたザムザのように、私の場合も「すべて突然でした」と、鶴見和子との往復書簡で多田がのべている。発作も夢もからだの崩壊も、すべてが予告も予兆もなく、そのときとつぜん起きたというのである。

そして、そのまま夜も昼もわからない臨死状態が3日つづき、もとの身体にはもう死ぬまで戻れないと宣告されたのち、栄養摂取のために鼻に管を入れたまま自殺を考えつづける2週間をへて、こんどもまた「突然何の説明もなく」リハビリがはじまった。

〔そして〕ある日のこと、麻痺していた右足の親指が、ぴくりと動いた。(略)初めての自発運動だったので、私は妻と何度も確かめ合って、喜びの涙を流した。(略)それはあまりに不確かで頼りなかったが、希望の曖昧な形が現れてきたような気がした。とにかく何かが出現しようとしていた。

この「何か」――いちどは死んだ人間のうちに、とつぜん出現した「今は弱々しく鈍重だが、(略)無限の可能性を秘め」た「新しい人間」のイメージが、ほどなく「寡黙なる巨人」と名づけられて多田富雄の再生をささえることになる。

以下、やはり多田の『わたしのリハビリ闘争』などの本によってしるすと、旅先の病院で2か月すごしたのち、東京のリハビリテーション病院で、専門の理学療法士と作業療法士と言語聴覚士による本格的な訓練に移る。おかげで杖をついて自分の足ですこしだけ歩くこと、ベッドから車椅子に乗り移ること、入浴の仕方などをなんとか身につけ、2002年2月、倒れてから10か月後に、ようやく「娑婆」に戻ることができた。

ただし、そとの世界に向けて詩やエッセイを書くことは、早くも金沢の病院で、はじめて右足の親指がぴくりと動いたころに開始されていたという。金沢の友人がワープロを差し入れてくれた。それが直接のきっかけになったらしい。

ここでいうワープロはパソコンのワープロ機能ではなく、富士通の「オアシス」やNECの「文豪」などのワープロ専用機のこと。多田は手で原稿を書いていたから、ワープロは使ったことがない。でも、かんじんの右腕が動かないので、今後はワープロに頼るしかない。不自由な左手で1字1字キーをさがして打ちこみ、なんとか1時間で原稿用紙にして1枚分(400字)を書けるようになった。『寡黙な巨人』の序章も、この時期にベッドで書いた「詩のようなもの」をもとに、5か月後、東京の病院で完成させたらしい。

からだの多くは破壊されたけれども、さいわい、考える力と左手の力は失われずにすんだ。半年ほどたつと、苦手のパソコンも使えるようになり、2008年に『寡黙なる巨人』が小林秀雄賞をうけたさいには、『考える人』のインタビューで、「修道僧みたいに書くことが生きがいです。起きてから寝るまでパソコンに向かって考えています」と、トーキングエイド(キーボードから打ち込んだ文字をデジタル音声化する機器)を通じて語るまでになっていた。

しかもワープロがパソコンになったことで、メールや添付ファイルによる外の世界との対話が可能になり、「今まで運良く挫折したこと」がなかった多田のうちに、じぶんはひとりで絶望的に孤立しているのでなく、人種差別や障害や貧困などに苦しむ「社会の最弱者」とともに孤立しているのだ、という意識が生じる。そのことで、それまでは内向的な詩やエッセイが中心だった「書くこと」に、社会性をつよくおびた「書くこと」が新たに加わってきた。

その例を以下にふたつあげておくと――、

まずは新作能――高校時代に小鼓をまなびはじめて以来、多田はたえず能の世界にかかわりつづけてきた。能は基本的に「死者が現れて生前の自分の姿を再現し、その意味を問う」(『脳の中の能舞台』)という形式をとる。その形式をつかって、「原爆忌」(広島原爆)、「長崎の聖母」(長崎原爆)、「沖縄残月記」(沖縄決戦)、「花供養」(白洲正子を主人公とする)などの新作能をたてつづけに発表した。

そしてもうひとつが、2006年度の診療報酬改定に端を発する、リハビリ医療打ち切り(これまで必要に応じて受けられた保険診療を最大180日に制限する)反対運動の中で書いた大量の文書群である。

もはや完全な回復はのぞめないにせよ、多田がそうであったように、苦しいリハビリによって現状を維持しつづけることだけは辛うじてできる。それが不意に打ち切られたら、ギリギリのところで保たれている社会生活から脱落するだけでなく、生命の維持すらむずかしくなるだろう。「私は怒った」と多田はしるす。「文章を書いて反論することが、一障害者の私にできる唯一の抵抗であった。(略)私にはそれ〔制度改悪のむごさ〕を書き残す義務があると思った」(『わたしのリハビリ闘争』)

これらの仕事だけでなく、退院後の多田は最後の8年間で、鶴見和子・柳澤桂子・石牟礼道子との往復書簡をふくめて10点もの本をだしている(うち1点は没後刊行)。ひとりの破壊された人間のうちに出現した「寡黙なる巨人」が、再獲得した「書くこと」によって「雄弁なる巨人」と化し、そのすがたをゆっくりと現実の世界にあらわした。どうやらそういうことであるらしい。

――すごいね。それにしても、いつか私が多田と同様の境遇におかれたとして、そのとき私に、かれのような巨人スケールのふるまいができるだろうか。

――できっこないよ。

と反射的に考えてしまうのは、もともと「書くこと」が好きだった多田とちがって、私は「書くこと」が苦手なので、できればそんな苦労はしたくないと、まず考えるに決まっているからだ。おまけに自己劇化も苦手だから(照れくさい)、もし壊れた私のうちに「新しい人」が出現したとしても、そこからただちに「巨人」のイメージに跳ぶようなことは、おそらく、ぜったいにないと思う。そういうバネも根気もない人間が多田のようにふるまうことなど、できようわけがないのだ。

しかし多田にはできた。たんに「書くこと」が好きで、じぶんでも認めるように自己愛のつよい人間だったからではあるまい。すると、かれにはなぜそれができたのだろうか。(この項つづく)

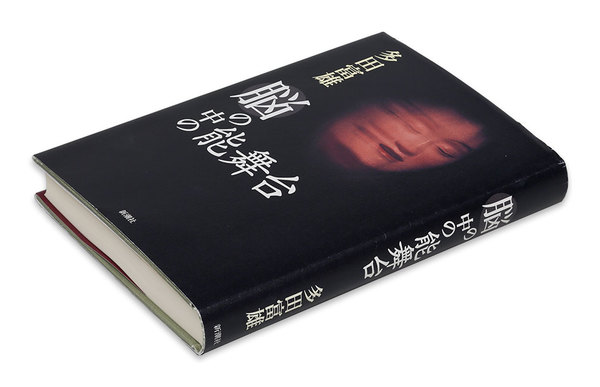

多田富雄『寡黙なる巨人』集英社、2007年 集英社文庫、2010年

多田富雄+鶴見和子『邂逅』藤原書店、2003年

多田富雄『わたしのリハビリ闘争』青土社、2007年

インタビュー「『寡黙なる巨人』多田富雄」『考える人』2008年秋

多田富雄『脳の中の能舞台』新潮社、2001年

多田富雄+柳澤桂子『露の身ながら いのちへの対話』集英社、2004年 集英社文庫、2008年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら