多くのことがなんの予兆もなく、とつぜん生じる。しかも年をとり、からだの操縦システムが一つ、また一つと壊れてゆくにつれて、その「とつぜん」の度合いが増し、ついには、「まったくさ、いつどこでなにが起こるか、わかったもんじゃねえよ」というレベルにまで達する。

1か月まえ、路上で転倒したときがそうだったし、5年ほどまえに自宅の階段から落ち、肋骨を7本折ったときもそう。後者の場合など、全治3か月の重傷だったのに、その瞬間なにが起こったのか、その記憶すら消えてしまっていたのだから。

その点は小林信彦の場合もおなじだったらしい。

しばらくまえに店を閉じたが、近所に新聞と週刊誌をそろえて置いている喫茶店があり、そこで毎週、小林さんの「本音を申せば」という『週刊文春』のコラムを読んでいた。私には半世紀まえ、小林さんの編集者だった時期があるので、私より6歳年長の氏の暮らしぶりを遠くからのぞく、というひそかなたのしみもあったのですよ。

ところが2017年春のなかばごろ、なんのことわりもなく、そのコラムが消えた。もしかしたら重い病気かなにかで――と心配していたら、同年末に、やはりとつぜん、「生還」というサブタイトルつきで連載が再開される。案の定、脳梗塞で倒れ、ふたつの病院でのリハビリ生活がつづいていたのである。

しかも、のちに1冊にまとまった『生還』を読むと、6か月におよぶ入院から帰宅した2か月後に、あろうことか、こんどは転倒して左大腿部を骨折し、再度の入院を余儀なくされたのだとか。「私としては〈幸せな帰宅〉の光景を書いて終るつもりであった」のにと、ふたたび病院にもどった小林さんが最終章にしるしている。

八十五年の人生は、主として荒涼たる眺めの続きであったが、楽しいこともあった。ただ、その最後に、脳梗塞を起点とする生活が待っているとは知らなかった。この悪魔につかまったら終りである。(略)とにかく、生きていても、死んだ時と同じような状態になってしまう。呼吸はしているのに、息を引きとったあとのような、世の中の音がすべて消えてしまったような感覚は独特である。

ただし、おなじく脳梗塞といっても、多田富雄とちがって、梗塞の生じたのが右脳だったから、右腕を動かすことはできた。とりあえず話もできたし、唾や痰も飲みこめないほどはげしい嚥下障害もなかったらしい。

もし私〔の右手〕が不自由だとすると、いま、左手で書くことはまったく出来ない。そうだったとしたら、文章をそらんじて、妻なり、秘書(私にはいないが)に書きとめてもらうしかない。しかし、私には、このやり方は無理だという気がする。なぜなら、一つのテーマについて語ってゆくうちに、原稿用紙に向っているときは、初めに頭の中に浮んだ文章と微妙に変ってくる。(略)私が右手を動かすまでのごく短い時間に変化するのは、脳がすさまじい早さで動くからである。

そこで職業編集者の次女と相談して、『週刊文春』の連載はむずかしかろうが、『文藝春秋』本誌の月1回のコラム(5枚半)ぐらいならなんとかなるのではないか、という判断がくだされる。ただ小林さんによると、理由はよくわからないが、かれの病室はどうやら原稿が書けない決まりになっていたらしい。そこで病院の談話室を勝手に仕事場ときめ、ほかの患者たちが夜のテレビを見ているうしろで書くことにした――。

このかぎりでは、おなじく脳梗塞といっても、2003年に倒れた友人、野坂昭如(当時72歳)の場合とは、かなりちがっていたらしい。野坂は左脳の動脈血栓だったから、右半身が動かない。つまりは右手が使えない。いきおい暘子夫人による聞き書きということになったが、発声もままならないので、

……本人ははっきりしゃべっているつもりでも、こちらは聞き取れないことがある。

「え、何? もう一度言って」

同じことを繰り返し言わなくてはならない彼はイライラ。私もくたびれる。(略)お互い疲労困憊、険悪な状態となった。(野坂暘子『リハビリ・ダンディ』)

こうなると、「頭に浮んだイメージが、右手を動かすまでの短い時間に(一秒よりも短いかも知れない)激しく変化してゆく」と小林さんがいうような脳と書く手との敏速な連動など、のぞみようもない。それでも暘子夫人の懸命な努力に支えられて、2015年に没するまでに、『終末の思想』『絶筆』『男の詫び状(往復書簡)』などの本を、かろうじて刊行することができたのだが……。

しかし、このやり方でとおすのは、じぶんでもみとめているとおり、小林さんにはやはりむりだったろうな。でも、なにはともあれ右手だけは動いたのだ。ようするに小林さんは「書く人」としてギリギリ最小限の幸運にめぐまれたのである。

じっさい、『週刊文春』の「本音を申せば」連載は、サブタイトルを「奔流の中での出会い」と変えて、いまも順調に回をかさねている。5月16日号では、1960年代なかば、かれが構成作家として加わった日本テレビの人気番組「九ちゃん!」を中心に、「笑顔千両」の若者・坂本九(開始時は23歳)と「根が暗い私」(同32歳)との、内心、けっして単純ではありえなかっただろうつきあいのさまが、いかにも小林信彦らしい苦みのきいた口調で語られていた。

1985年に御巣鷹山の日航機墜落事故で死んだ坂本はもとより、永六輔もプロデューサーの井原髙忠も、この回に登場する人びとは、みんないなくなった。ひとり生き残った男の脳に「記憶力によって貯めこまれた多くのシーンがいっせいにフラッシュバックする」――そのうちのなにを書き、なにをあえて書かないか。いくら右腕が動いたところで、その判断ができなければ、まともな文章など書けるわけがない。生きのびてしるす回想もなかなか楽ではないのである。私ですらときにそう感じるのだから、小林さんとなればなおさらなのではないだろうか。

*

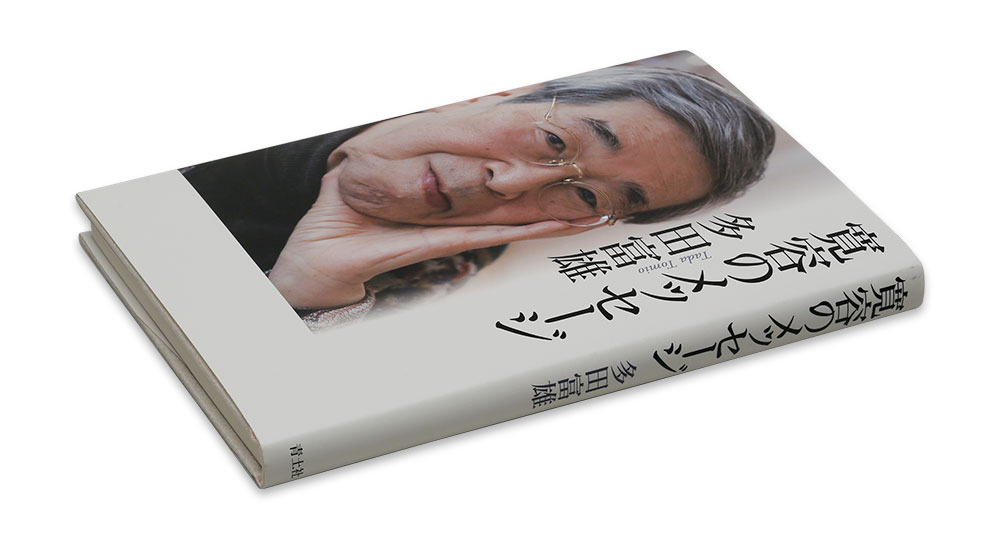

前回の終わりに、多田富雄は脳梗塞で倒れたのち、『寡黙なる巨人』にはじまって、なぜあれほどの多くの本をだすことができたのだろうと書いた。

とうぜん理由はさまざまに考えられる。でも、ことがらを「書くこと」にかぎっていえば、なによりも、かれのおかれた状態が並はずれて苛酷なものだったから、ということになるだろう。小林や野坂だけではない。この時期にだした『露の身ながら』という往復書簡(eメールのやりとり)の相方――遺伝学者の柳澤桂子とくらべても、そういえる。

柳澤は脳梗塞ではなかったけど、1969年、31歳のときに原因不明の難病を発症、入退院を繰りかえしながら研究生活をつづけ、80年代のはじめ、はげしい痛みのために病床に釘付けされた状態に追い込まれる。多田との対話がはじまったのは2002年3月だから、そうした暮らしがすでに20年以上もつづいていたことになる。

多田の第1便によると、直接の面識こそなかったけれども、おなじ「生命科学の研究者の間では誰一人知らぬ者はない有名な方です。そのうえ伝え聞くところ美しい人であることもあいまって、なにか神話的雰囲気」のごときものを感じていたのだとか(余談ながら、こんどいろいろ読んでいて、柳澤さんが1938年生まれで東京都立戸山高校の出身であることを知った。あれあれ、私と同じ高校の、しかもたった一学年上じゃないの。そんな「美しい人」が身近にいたなんて、まったく気づきませんでしたよ)。

柳澤の病いは、のちに低髄液圧症候群ということになったようだが、いずれにせよ多田のような「障害」ではなく「病気」だったので、客を迎えたあと狭心症のひどい発作を起こすとか、胸や背中の焼けるような痛みが何日もつづくとか、予想もしなかった症状がつぎつぎにおそってくる。

それでも「書くこと」だけは多田よりもいくらかましだったらしい。最初のうちは寝たまま、ベッド脇においたパソコンの画面を見ながら両手でコードレスのキーボードを打っていたが、起きられるようになってノート型パソコンに変えた。しかし痛みがますと右手の人差し指だけでキーボードを打つ状態にもどらざるをえない。その繰りかえし。それでも書くことはやめない。やめると「精神的に参ってしまいそう」なので。(『露の身ながら』)

この「死ぬまでつづく苦しみ」のうちで生きるという点では、多田も柳澤も(そして小林や野坂も)なんの変わりもない。ただし、いまものべたように、大きなちがいがひとつ。すなわち多田の「書くこと」に生じたダメージが、ほかの人びとにくらべて、はるかに深刻なものだったこと――。

なにはともあれ小林は右手が使えたし、野坂は夫人の介助に頼ることができた。柳澤も両手(ときに片手)でキーボードを打つことができた。対するに多田は、利き腕が麻痺し、声もでず、しかもパソコンはおろか、ワープロ専用機すら使ったことがない。柳澤には症状が徐々に深まるにつれて苦しみに慣れる時間があったが、多田にはそのいとますらなかった。なにしろ、ある朝、目が覚めたら、他人とのコミュニーケーション手段をことごとく奪われたじぶんに、とつぜん向き合わさせられてしまったのだから。

私のように日の当たるところを歩いてきたものは、逆境には弱い。(略)夜半に目覚めて、よじれて動かない右手右足を長いこと動かそうと試み、どうしても動かないと知ってひそかに泣き続けたこともあった。(『寡黙なる巨人』)

しばらくは「絶望し毎日自殺のことばかり考え」たけれども、いまのじぶんにはその自殺すらできない。そんな状態のまま時がすぎ、ようやく、じぶんの障害は運動機能にかぎられ、大脳半球の言語野は生き残っていることに気づく。すると、これは障害がひどいだけで、ことばで考えることはできるのだ。なにも私の「人格」までが根こそぎうばわれたわけではない。「そう気づいたとき、おおげさに言えばある種の覚悟が生まれました」と、柳澤との対話で多田がしるしている。

覚悟というのは「障害と闘う気持ちが出来た」という意味で、多田の場合、具体的には、努力しだいで「書くこと」だけはとりもどせるかもしれない、というひとすじの光の発見をさす。

まよったすえに研究者の道をえらんだが、もともと多田は詩人をめざす文学青年だった。若い江藤淳たちと同人誌をだしていたこともある。倒れるまえも、「無明の井」(脳死と臓器移植)、「望恨歌」(朝鮮人強制連行)、「一石仙人」(原子力と相対性理論)、「生死の川―高瀬舟考」(安楽死)などの、おもに人間と先端科学の関係をあつかう新作能をたてつづけに発表していた。

となれば研究の最前線からひきはなされ、いったんは死んだも同然だったじぶんが人間としてよみがえるには、なにがなんでも「書くこと」にすがるしかない。

そこで、それまでは手でしか書いたことのない人間が、友人にもらったワープロ専用機で必死の訓練にはげみ、1字1字、左の人差し指でぽつぽつと書いたのが、『文藝春秋』2002年新年号に掲載され、あの『寡黙なる巨人』序章のもととなった「鈍重な巨人 脳梗塞からの生還」という文章だったのである。意外に早くワープロがつかえるようになったのは、英文タイプでキーボードにいくらか慣れていたせいらしい。ともあれ、この文章の反響が予想をはるかにこえて大きかったため、多田は、じぶんの孤絶したベッドがそとの社会とつながったと、ようやく実感することができた。

本当に私の文章で勇気が与えられるなら、覚悟を決めて私の見てきた「地獄編」でも「煉獄編」でも書いてやろう。私の文が癒しや慰めになるのなら、もう一度本気で書いてみようと思いました。(『露の身ながら』)

ここからもわかるように、もしワープロやパソコンがなければ、多田の復活はなかった可能性が大きい。

ただし、右手がつかえない上に「機械に弱い」という多田は、パソコンの調子が悪いと、ときおり訪れる娘に頼んでなおしてもらうしかない。CDもじぶんではセットできないので、娘にやってもらい、おなじものを繰りかえし聴くことになる。

「便利なようで不便、速いようで遅い電脳。ほんと一寸した手違いで、確かめようがない間違いが起こる。そんな機械に依存している、不確かな世界に住んでいることがあらためてよく分かりました」(同)

デジタル技術に全面的に依存しながらも、とことんのところで、それへの不信感をいだいてしまう。たぶんこれは、人生の末期をパソコンやインターネットとともに迎えることになった最初の世代が共通していだく気分なのでしょうな。そういう漠たる不安ね。ふうん、最新科学の最前線で生きてきた多田富雄でさえそうだったのか。そう考えて、すこし安心する。そんな老いた私もたしかにそこにいるのですよ。

*

ただし多田の「絶望」には、私をふくめての大多数の人(ふつうの人)にはない特別な一面がある。「私のように日の当たるところを歩いてきたものは、逆境には弱い」とみずからのべているように、かれが並はずれたエリートだったことだ。

かれが柳澤について語ることばを借りていえば、たんに「研究者の間では〔国際的にも〕誰一人知らぬ者はない有名な」人物というだけでなく、個人的にも、じぶんの健康や容姿に「誰にも負けない自信」をもち、「これからが人生だ」、おれは「スマートな老人になる」と、なんの疑いもなく考えていた。いや、それだけでなく、夫人の式江さんによると、家庭内でも「すごい暴君で、我が家は専制君主国で、お殿様でおらなければいけない人だった」(『考える人』インタビュー)というのだから。

ところが、そんな人物がとつぜんすべてをうしない、絶望のうちにカフカの『変身』を思い浮かべるはめにおちいる。あれは「一夜のうちに虫になってしまった男の話だが、私もそんなふうであった。到底現実のものとは思えなかった」(『寡黙なる巨人』)

虫というからには、もはや人間ではありえない。自他ともにみとめる折り紙つきのエリートが、一夜あけると人間ではない存在になっていた。その落下距離の異様なまでの大きさですね。もしくは深さ。それがあったからこそ脳梗塞で倒れたあと、好きでもないワープロやパソコンにすがって、「書く」じぶんを懸命にとりもどし、あれほど多くの文章を書くことができたのだと思う。

では、そこでかれはなにを書いたのか。

もちろん詩も書いたし、新作能や若かったころの回想エッセイも書いた。でもこの手の詩や文章なら、もしかれが順調に年老いたとしても、いずれはかならず書いていたにちがいない。思うに、なかば死人の境涯から脱して以後のかれの書きものを代表するのは、のちに『わたしのリハビリ闘争――最弱者の生存権は守られたか』という本にまとめられる、少なからぬかずの論説や文書群だったのではないだろうか。

前回のべたごとく、2006年、小泉内閣の行政改革の一環として、厚労省が医療費削減のため、これまで必要に応じて受けられたリハビリ保険診療を最大180日に制限する、という暴挙に踏み切る。東大病院でリハビリ治療(右半身麻痺・嚥下障害・構音障害)を受けていた多田も、「まことにお気の毒なことですが」と、その打ち切りを一方的に告知されてしまった。

〔当時、私は〕理学療法士と言語聴覚士について、それぞれ週に二回ずつリハビリ治療を受けていた。めきめきと、とはいかないが、おかげで身体能力は緩やかに回復していた。今はそれを失わないように、日々リハビリに励んでいた矢先だった。リハビリは決して楽ではなかったが、それが命綱と思って、雨の日も雪の日も病院に通っていた。

それが受けられなくなるのは、死活問題である。まさかそんな無茶なことがあるはずはない、と思ったが、目の前が真っ暗になったのを覚えている。

もはや完全な回復はのぞめないにせよ、多田自身がそうであるように、苦しいリハビリによって現状を維持しつづけることだけは辛うじてできる。それが不意に打ち切られたら、わずかに保たれている社会生活から脱落するだけでなく、生命の維持すらむずかしくなるだろう。

こんなことがまかりとおれば、腎透析などをふくめての、改善の見込みがない慢性疾患の保険治療は、ことごとく途中で中止されてしまうにちがいない。その結果、「戦後日本が達成した」誇るべき国民皆保険制度が崩れて、「アメリカのように、損害保険会社の営利的な保険」に移行し、「先進医療は一部の富裕層だけに独占される。貧乏人は、生死がかかっていても、医療費不足によって放置されるようになりかねない」――

怒った多田は、すぐさま朝日新聞に「リハビリ中止は死の宣告」という投稿をする。そしてそれをきっかけに全国規模の大きな署名運動がはじまり、わずか二か月間で白紙撤回をもとめる四八万の署名をあつめることができた。新聞や雑誌に抗議文を書くだけでなく、多田は集会で演説し、厚労省にでむいて署名簿を提出するなど、運動のシンボル役として活動した。夫人の押す車椅子で集会にすがたをあらわし、ハンカチでよだれを拭きながら機械音声で懸命に語る。当時、そんな多田のすがたをテレビで見て、つよい印象をうけた人が大勢いるにちがいない。

しかし厚労省はぬらりくらりと多田たちの批判をはぐらかし、朝日新聞をふくむ諸メディアも、いつのまにか「厚労省寄りの提灯記事」ばかりを掲載するようになった。その後、わずかな「欺瞞的」修正はなされたが、リハビリ保険診療は最大180日という基本はいまも変わらないまま。したがって、入院から半年がたち、なおも理学療法士や言語聴覚士の専門的治療をうけたいと思う者は、高額の金を払って、それ専門の病院に頼るしかない。小林信彦もまた「脳梗塞のリハビリ専門」の病院に移り、「月に百万内外の金」を支払うしかなかったのだとか。

ここまでのところをまとめていうと――、

多田富雄は「書くこと」を再獲得して地獄からよみがえった。と同時に、よみがえったかれのうちには、私はもはや端正なエリート知識人ではない、いまの私はまぎれもなく「社会の最弱者」の一員なのだ、という意識が生まれていた。かつて強者であった私の目には見えなかったけれども、じぶんがこうなってみてはじめてわかった。この社会には障害者だけでなく、貧民、被差別者、移民など、さまざまな「最弱者」がいて、私もまたそのひとりになったのだ。

そしてそこに偶然、小泉内閣によるリハビリ保険診療改革というできごとがかさなる。多田は怒り、「文章を書いて反論することが、一障害者の私にできる唯一の抵抗」であり、また「義務」(『わたしのリハビリ闘争』)でもあると決心した。つまりは、病院のベッドで「露の世は 露の世ながら さりながら」という一茶の句にすがって生きてきた多田のうちで、その「さりながら」のなかみが一気に社会化されたのである。

*

とはいっても「最弱者」となった多田から、エリートや強者の意識がまったく消えたわけではないのです。それどころか、「絶望的闘いであったが、私は負けたとは思っていない。私の蒔いた種は、人々の胸に育っている」という一節などを読むと、むしろその逆なのではないかとさえ思えてくる。

このすぐあとに、かれが「闘いの間に」書いたという詩がでてくる。この詩で「私の人権を守る闘いの最後を飾ろう」というまえふりがあって、

君は忿怒佛のように

今こそ

怒らねばならぬ

忿怒仏とは、おどろおどろしい武器をもち、目をカッと見開いて、怒りの表情で悪を威圧する一群の仏たちをさす。不動明王、牛頭明王、九頭竜明王、馬頭明王、阿修羅王、孔雀明王などがそれ。東大寺南大門の仁王さま(金剛力士)もそう。

そして、この詩の終わり――

血のような花弁を振りまきながら

雪の夜を泣きながら彷徨う

君は忿怒佛となって

怒りに身を震わせよ

ここでいう「君」は、いうまでもなく多田自身をさす。ここに、宮沢賢治の「春と修羅」――その「四月の気層のひかりの底を/唾し はぎしりゆききする/おれはひとりの修羅なのだ」という詩句が、そのまま反映しているのは明白だろう。

かつて多田は壊れたじぶんのうちに出現した「新しい人間」を、いまはまだ弱々しい「寡黙なる巨人」としてイメージした。その「巨人」が、リハビリ闘争のなかで、こんどは「多弁な忿怒仏」として、その姿をあらわしたのだ。

「巨人」も「忿怒仏」も、たんなる善の化身ではない。たんなる怒りのあまり子どもや飢えた人間を踏み殺しかねない悪の要素をも内にひめている。そうした苦い矛盾をひっかかえて、泣いたり歯ぎしりしたりしながら世界を彷徨する巨大な存在。あるいは多田はひとりの科学者として、そのイメージに、かれが新作能でテーマにえらんだ「核や臓器移植などの先端科学がもつ原罪」といったものをも仮託していたのかもしれない。

しかし、なにはともあれ、多田はじぶんを「巨人」や「忿怒佛」として幻想することができたのだ。そこまでテンションを上げなければ突破できない場所に追いつめられていたから? それもある。これまで「日の当たるところを歩いてきた」エリートから社会の「最弱者」へのとつぜんの転落――その衝撃に耐えるには、ここまで強烈な存在にたよるしかなかったのだろう。

そうした多田の自己劇化的なふるまいに接して、「最弱者」といいつつも、かれは身についた強者意識から最後までのがれられなかったのだと、そう解釈することもできないわけではない。

でも、もし仮にそうであったとしても、事実として、リハビリの初日、はじめて鏡で見て「これが私の顔か」と絶望したのと同じ人物が、リハビリ闘争の過程で、その「だらしなく涎をたらし、苦しげに」あえぐ顔を、公衆のまえにさらすまでに変わっていたのである。そのようすをテレビで見て、私は息をのんだ。ああ、これがあの、四半世紀まえ、飯田橋の酒場で見かけた「仕立てのいいスーツに蝶ネクタイの恰幅のいい紳士」とおなじ人なのか――。

年をとって、じぶんをガラリと変えたいと思う。でも、なかなかそうはいかない。人はそれまで生きてきたように老いるし、おとろえ、消えてゆくしかないのだ。もし変えられたとしても、その変化の幅はごく限られたものにとどまるだろう。

ところが多田は、「からだの破壊」と「リハビリ闘争」という予期せぬ二つの「とつぜん」をバネに、脳梗塞で倒れるまえのじぶんは本当には生きていなかった、「病気のあとで自分が強くなったと思う。あらゆる権威や権力が怖くなくなった。自由になったのです」(「考える人」インタビュー)といいきるほど、その幅を最大限にひろげることができた。その変貌を支えたのが、かれのエリートとしての自覚と自己劇化の情熱だったとすれば、そのどちらもが私には欠けている。でもだからといって、多田の変貌を冷ややかに見ることなどできるわけがないのですよ。

しかも、おなじく「変わった」といっても、多田にはもうひとつ、日常的な場での、おそらくはより切実かもしれない変化が生じていた。多田の遺稿集『寛容のメッセージ』で式江夫人が語っている。

病気のなせるわざで、いわゆる感情失禁といって、ちょっとしたことで泣き出すとか、笑い出すとか、怒り出すとか、そういう喜怒哀楽が出てきたのです。今まで子供たちが来ても、嬉しいとも何とも言わなかったのが、手を握って「よく来てくれた」とか「ありがとうね」と言い出して、昔のかちかちの父親像ではなくなったので、やっと子供たちも近づいていっしょに介護してくれました。病気の一端ではありましたが、喜怒哀楽が出てきたということが、ほんとうに私たちの助けになったと思います。

子どもたちが話しかけても、なんの反応もしめさず怖い顔をして黙っている。それもあって子どもたちは早い時期に家をはなれてしまった。もちろん妻に「ありがとう」のひとこともいえない。そんな家庭内での「専制君主」の無表情が、思いがけず病気による感情失禁によって大崩れし、ようやく「喜怒哀楽」の感情をおもてにだせるようになった。「巨人」や「忿怒仏」への変貌だけではなく、倒れるまえの私は本当には生きていなかった、と多田がいうのには、そういう一面もあったのです。

多田とかぎらず、これに似た変化は小林や野坂の家庭にも生じていたらしい。いや、病むのは男にかぎらない。柳澤桂子や、その柳澤が共感をこめて語っている作家の大庭みな子(脳梗塞による左半身不随)の暮らしも、夫たちの粘りづよい介護に支えられていた。家族のひとりが大きな障害をかかえれば、家庭内の関係もガラリと変わらざるをえない。たとえそのすべてが、おかげで「家族一体になってここまで来られたのが一番嬉しかった」(「考える人」インタビュー)と式江夫人の語るようにはいかないとしても。

――「今はごらんのとおり、妻が命綱です。妻なしでは寝起きもできない」(同)

つまりは巨大化する一方で、多田は、どんどん小さくなってゆくじぶんをも、はっきりと意識していたのである。そこがいい。他人ごとではないぞ。かれとおなじく、私のうちでも、老いるにつれて「ひとりでは生きられない」という思いが、しだいにつよくなっている。むしろ「ひとりでは死ねない」といったほうがいいか。私たちはひとりでは生きることも死ぬこともできないのだ。それにしても、おそいよ。多田も、そして私も、もっと早くそう気づけばよかったのに。

小林信彦『生還』文藝春秋、2019年

野坂暘子『リハビリ・ダンディ』中央公論新社、2009年 中公文庫、2012年

多田富雄『寡黙なる巨人』集英社、2007年 集英社文庫、2010年

多田富雄+柳澤桂子『露の身ながら いのちへの対話』集英社、2004年 集英社文庫、2008年

多田富雄『わたしのリハビリ闘争』青土社、2007年

インタビュー「『寡黙なる巨人』多田富雄」『考える人』2008年秋

多田富雄『脳の中の能舞台』新潮社、2001年

多田富雄『寛容のメッセージ』青土社、2013年

-

-

津野海太郎

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 津野海太郎

-

つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら