一、「老師」はつらいよ

著者: 南直哉

出家から27年。日本有数の霊場の住職代理をつとめ、多くの著書で「仏教とはなにか」を問い続けてきた禅僧は、それでも自らを「お坊さんらしくない」と語る。

20代でその身を投じた仏教のこと、「死者に出会う場所」恐山のこと。禅僧の眼に、この国や世界はどう映るのか――。「恐山の禅僧」によるエッセイ。

お坊さんに呼びかけるとき、どう言ったらいいのかというのは、一般の人には結構悩むところらしい。

「どう言えばいいんですか? 和尚さんでいいんですか?」

もちろんそれでよいのだが、いきなり見知らぬ僧侶に「和尚さん」と呼びかけてくる人は少ない。

呼ばれる方も当惑することは多い。私が住職する寺のある地域は、多宗派の檀家が多いところで、最初の頃ご近所から「御前!」と呼ばれてびっくりした。寅さん映画じゃあるまいし。

「上人さん」という呼称もあるが、禅宗では使わない。宗派共通で無難なのは「ご住職」という言い方だが、いささか堅い上に、住職でない僧侶には使えない。その点、「和尚さん」はOKだ。

適当な呼び方がどうしても思いつかない人からは、「先生」と言われることが多い。学校嫌いだった上、両親はじめ身内に教員がゴロゴロしていた私に、極めて聞き心地のよくない響きなのは仕方のないところである。

住職にしか使えないのが難であるにしても、私は「方丈さん」と呼ばれることが好きだ。「方丈」は主に禅寺の住職がいる書斎・居室を意味する。私の檀家はそう呼んでくれる。一番ほっとする。

あと、禅宗でよく使う敬称に「老師」がある。同じ禅宗でも、臨済宗系では「老師」の使い方は厳格で、それこそ高徳有力な指導者クラスにしか使わないようである。必ずしも年齢ばかりの話ではなくて、それにふさわしい力量があれば、比較的若い僧侶にも使われることがある。

そこへ行くと、我が曹洞宗は少し緩めである。ある程度の歳になると、みんな「老師」付けで呼ばれ出す。私も40過ぎた辺りから若い者にそう呼ばれ始め、初めのうちは「この顔が老人に見えるか!」とキレていたが、さすがに齢60を過ぎては、是非もない。考えてみれば、私も修行僧のころ「老師」を乱発していた。

我が宗で要注意なのが「禅師」なる言い方である。坐禅をする宗派の指導者だから「禅師」と呼ぶのは当たり前と思うかもしれないが、少なくとも私たちの場合、大本山の貫首(即ち最高指導者)か、貫首経験者にしか使えない。

以前、永平寺にいたころ、当時の有名人が参拝にきて、私が坐禅の指導をしたら、その後、当人のホームページだったかブログに、「南禅師に坐禅の指導をしていただいた」と書かれて、仰天したことがある。下手をすれば「不敬罪」になりかねない。大慌てで訂正を申し入れたことは言うまでもない。

それにしても、「地位が人を作る」と言うが、呼称もそういうところがある。それ相応の待遇に変わるのだ。

私も「老師」と呼ばれるようになったころから、説教や講演で寺院に出向くと、出迎えに若い僧侶がいて、挨拶するなり「お荷物をこちらに!」などと元気よく手を出される。荷物も持てない歳でも体調でもないのだから、当然「結構です!」と固辞していたのだが、あるとき、修行僧仲間だった同輩から、こう言われた。

「直哉さんよ、これもこの若い衆の役目だぜ。仕事、取り上げるなよ」

言われて、あァそうか、と思った。自分も若い時にはそうだった。大きな法要などが計画されれば、係りの割り振りで、誰がどの「老師」の世話役になるのか決められる。その上での話だから、当日役目を役目としてこなせないと、調子が狂う。

ということをその時飲み込んで、最近は手を出されたら、素直に渡すようにしている。ただ、待遇の違いはそればかりではなく、通される部屋とか、わざわざ挨拶に来る人とかも、「一兵卒」時代とは違う。食べ物飲み物もそうだ。

ならば、「老師」の待遇にふさわしい振る舞いを求められているわけだろうし、こちらにはそれに応える責任もある……という流れで、次第に「呼称が人を作る」こともあるわけだ。

かくして、いつしか地位や敬称に遜色ない態度や行動ができるようになると、それを人は「板に付いてきた」と言うわけだろう。

実を言うと、私はこれがダメなのである。どんな立場にあっても、いかなる役割についても、どこかに違和感が残って、板に付かない。「老師」らしくならない。

以前、何かと私を贔屓にしてくれる老師が、

「南君も、もう少しそれらしい振る舞いが身に付けば、ずっと先にいけるのに」と言ってくれた。が、そこに居合わせた私の上司が、

「そうなったら、南君は南くんじゃなくなるから、それは不幸だよ」と即答した。それは私の実感でもあった。

考えてみれば昔からだ。学生のときは学生らしくない、会社員のときは会社員らしくない。ついに坊さんになったら、それでも坊さんらしくない。

逆もある。出家した後、いろいろな人から言われた。君は新聞記者になればよかった、証券会社に向いている、暗に立候補を誘われたこともある。

つまり、私はどこにいても、何をしてもズレているのだろう。ただ、もう私はそれに馴れた。悲観するような歳でもなくなった。さらにいえば、このズレや違和感はあってもよいし、むしろ持っていたほうがよいのではないかと、最近は思う。

板に付いてしまったら、もう動けまい。違和感なく満足してしまえば、足腰は重くなるだろう。そう思うと、ズレの感覚は何かの可能性を予告するものかもしれない。

思えば、地位や敬称の意味や、それが要求する態度や振る舞いを規定するのは、安定した社会集団の秩序だろう。「社長」という役職の意味、「老師」などの尊称のランクを決めるのは、それを設定する集団における秩序体系である。

ならば、この集団が解体するなり、変化すれば、「板」が壊れて「付く」どころの話ではなくなる。すると、往々にして人は「浮足立つ」ことになり、不安に駆られて行動が拙劣になりかねない。

常にズレている人間は、要するにどこにいても「ここが居場所」という気がしない。どこであろうが「仮住まい」にしか思えない。いつも浮足立っているから、「落ち着いて」浮足立っている。

我田引水もよいところだが、この疫病の時代には、こういう生き方も悪くないのではないか。できること/できないこと、してよいこと/いけないことの境目が変転する昨今、案外柔軟に身を処せて、さほど動揺もしないのは、いままで一度も板に付くことが無かったからかもしれない。

昔中国で、高い木の枝の上で坐禅を続ける老師がいた。通りかかった人が見上げて、

「ずいぶん危ないところで坐禅してますなあ」と言うと、老師曰く、

「そうかな。自分には歩いているアンタのほうが、ずっと危なく見えるがね」

この老師は、木の上が平気になったから、下を歩いている人間の足取りの危うさが見えるのではないだろう。そうではなくて、木の上の危うさがつくづく身に染みているから、下を歩く人間の平気さ加減が恐ろしいのだ。

木の上に登る必要は毛頭ないが、道を歩くばかりか、板に付き過ぎて坐りこむのも、実は危ないのではないか。この先の我が身と人々の行く末を思うと、私は解消しない自分の「ズレ」を少々いとおしく思う今日この頃である。

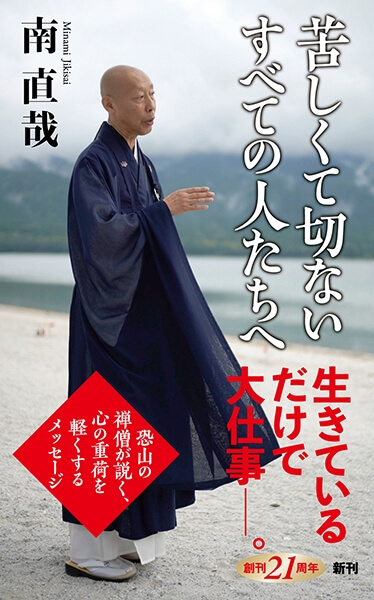

※本連載は、2024年4月17日に『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)として刊行される予定です。

-

-

南直哉

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

この記事をシェアする

「お坊さんらしく、ない。」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 南直哉

-

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら