(4)自分を郵送した男

The Englishman Who Posted Himself and Other Curious Objects by John Tingey

著者: 柴田元幸

前々回は「木」をいわば主人公にエコロジーの問題を考えたリチャード・パワーズの新刊を取り上げ、前回はグローバリズム、テロリズム等の今日的問題にいち早く目を向けたジョゼフ・コンラッドの伝記などを取り上げ、なんだかこの「亀のみぞ知る」という連載、重要なテーマを扱う重要な文学を論じる場のようになってきている……のは筆者の本意ではまったくないので、今回は、たいていの人にとってはきわめて些末に思えるにちがいない営みに生涯のめり込んでいた人をめぐる本を紹介する。

W・レジナルド・ブレイは1879年にロンドン南東部の住宅地フォレスト・ヒルに生まれ、亡くなる前年の1938年までそこに住んだ。同一地域内では何度か引っ越していて、1899年から1909年まではデヴォンシャー・ロード135番地に住んでいるが、1909年から12年までレイモンド・チャンドラー(1888-1959)がその148番地に住んでいる。一瞬でも二人が隣人だったことがあったかどうかは不明。

皆にレグと呼ばれたブレイ氏が、ささやかながら歴史に名を残すことになり、『自分をはじめとする奇妙な品々を郵送した英国人』なる書物(John Tingey, The Englishman Who Posted Himself and Other Curious Objects, 2010)まで書かれることになった契機は、1898年、The Post Office Guideなる、イギリスの郵便局が年4回発行していた案内書を購入したことである。この分厚い本には、たとえば、

(1)送られてきた郵便は中身を開けたりせず同日内に再投函するなら別住所に無料で配達される

(2)犬や蜂などの動物もしかるべき処置を施せば郵送することができる(犬は首輪と鎖をきちんと付ける、蜂は郵便局員に危害を及ぼさぬようしかるべき箱に入れる、等々)

――といった規則がびっしり書かれていた。これら事細かな情報が、青年レグの想像力を刺激した。こうした規則をギリギリまで押し広げて適用すれば、どれだけのことが可能か? かくして、(1)を踏まえて、彼はこんな宛先を書いた葉書を出した:

To the Post Offices round the World, London to Auckland via New York, Stockholm, Berne, Calcutta, Singapore, Sydney and Rome.

(ロンドンからニューヨーク、ストックホルム、ベルン、カルカッタ、シンガポール、シドニー、ローマを経由しオークランドまで、世界各地の郵便局へ)

――葉書の裏には、世界一周を終えたあかつきには自宅へ返送されたし、との要請が記されていた。だがこれは、住所記載に不備ありとの理由で、あっさり投函翌日に戻ってきた。

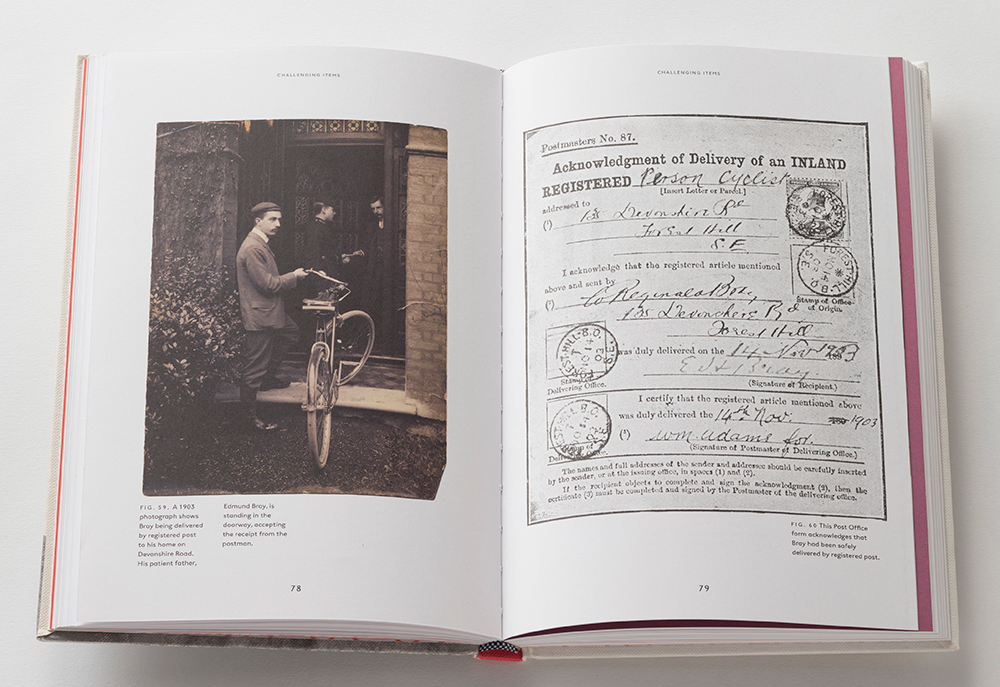

そして(2)に関しては、何と人間すらも「郵送」できることを知った彼は、1900年と1903年の二度、1900年には普通郵便で、1903年には書留で自分を自宅に配達してもらった。この「自分を郵送する」というのがどういうことなのか、いまひとつよくわからないのだが、要するに、郵便局に行って、自分をどこそこに配達してもらいたい旨を伝え、料金を払い、郵便配達人と一緒に自宅に帰ったということのようである。書留郵便の内容には“Person Cyclist”(人間自転車乗り)と記されている。

ほかにもブレイは、兎の頭蓋骨や、アイルランドの郵便局の近くで掘り出したカブなどを郵送している。兎は鼻骨に宛先を書いて後頭部に切手を貼り、カブは宛先を記したラベルを括りつけ、この方法で玉ネギも送った。

送る素材以上に凝ったのが、宛先の書き方である。ある手紙では、韻もきちんと踏んだ詩で宛先を書いている:

Now Postman be kind if you will

Deliver this down at “Torrhill”

This house is situate in Devon

The post went out about eleven

The Post Office is down in the village

The name of which is Ivybridge

The address I think I’ve now you told

Except the name is E. Arnold.郵便屋さんに お頼み申す

宛先は「トアヒル」なるハウス

このお屋敷がデヴォンに建つ

手紙は11時ごろ出発

あちらの局は村にあり

アイヴィブリッジなる名であり

おっとまだ宛先足りん

E・アーノルドが受取人。

――これは“Torrhill,” “Devon,” “Ivybridge,” “E. Arnold”に下線を付したことも功を奏したか、無事配達された。

ほかにも、宛先自体が創造的という例がたくさんある:

“a Resident, Fingal’s Cave, Staffa”(スコットランドにある海食洞〔当然無人〕の住人へ)

“Any Resident of London”(ロンドンの住民なら誰でも)

“To a Resident”のあとに写真が貼ってあって、そのなかの一軒が丸で囲んである:

上はいちおう“Via Barnstaple”(バーンスタプル経由)とヒントが添えてある。下は郵便局も面白がったのか、1ペニーの追加料金を課すことを詩で告げている(風景写真の右側):

Pursuing this game we hope there are not many,

However for your hobby you will have to pay a penny.

(この手の遊び あんまりないこと願います

ご趣味の代償 1ペニーいただきます)

本書の著者ジョン・ティンギーが、ブレイが行なったもっとも奇怪な実験と述べているのは、「どこへも行かないのに世界中を旅したように見せかける」というものである。

I made most of my friends believe I had travelled all over the world. First of all I wrote my letter, say from Japan, then procured the proper postage stamps required for postage from Japan to London. After this was completed I obtained a bulky newspaper, which I directed to a fictitious address in Japan and placed my letter tightly in the folds of it; then I posted my newspaper in the ordinary way and all was done. The newspaper, on arrival at the Dead Letter Office, was sorted for destruction, when my letter would fall out quite readily for despatch to London properly stamped, and eventually arrive in the ordinary way.

(私が世界中を旅したと、私は友人の大半にまんまと信じさせた。まず、たとえば日本からの手紙を書き、日本からロンドンへ郵送するのに必要な切手を入手する。次に、分厚い新聞を手に入れて、これに日本の架空の住所を宛先として書き、さっきの手紙を、丸めた新聞のなかにしっかり入れる。新聞を通常のやり方で投函し、作業は完了。新聞は配達不能郵便課に行きついて、破棄すべく開かれると、中から私の手紙が転がり出て、切手もきちんと貼ってあって、あとはロンドンへ発送するばかりになっている。これがいずれ通常のやり方で到着するのである。)

驚愕する友人たちにブレイは方法を説明した、とティンギーは記しているので、この実験は成功したらしいが、何しろ普通の国際郵便を装っているので、どの手紙がこの方法で送られてきたかは確認困難とのこと。

20世紀に入ると、ブレイの関心は、個人的にはやや残念なのだが、郵便制度の創造的活用から有名人のサイン集めに移る。有名人に手紙を書いて、サイン付きで送り返してもらう、ということが当時流行ったのである。ここでもブレイは、封筒にその人の写真を貼るなど、目を惹く手紙を送って多くのサインを獲得し、“The Autograph King”(サイン王)を自称するまでになる。チャップリン、ローレンス・オリヴィエ、ゲーリー・クーパー、乃木希典など、たしかに錚々たる人々からサインを送ってもらっている。

ヒトラーには5度依頼状を出したがそのたびに断られ、しまいには、総統は忙しいのでこれ以上手紙をよこさないでほしいとの返事を受けとった。

切手収集など、郵便に関心のある人のあいだでは伝説的存在に違いないW・レジナルド・ブレイだが、英語版ウィキペディアの扱いは冷たく、ごく基本的な記述があるのみである。が、なぜか、ドイツ語版は異様に充実している:

https://de.wikipedia.org/wiki/W._Reginald_Bray

The Englishman Who Posted Himself and Other Curious Objects という、この風変わりな、Princeton Architectural Press(プリンストン建築書出版局)という決して大きくはない出版社から出ている本を、僕は名古屋の小さな書店ON READINGで見つけた。

最新情報

『柴田元幸ベスト・エッセイ』(ちくま文庫)が刊行されました。MONKEY(スイッチ・パブリッシング)最新16号は特集「カバーの一ダース」。11月10日(土)の夜、ラジオに出ます:J-WAVEの新番組「RADIO SWTICH」(23:00-24:00)。11月13日(火)20:00~、KAAT/神奈川芸術劇場 大スタジオでharuka nakamuraさんたちと音楽と朗読の会をやります。ゲスト、坂本美雨さん(朗読、声)。11月17日(土)14:00~は神戸女学院大学で内田樹さんと対談します。学生さんたちが決めてくれたテーマは「幸せとは?」。11月18日(日)18:00~は来日するベトナム系アメリカ人作家リン・ディンと、リンの最新刊(『アメリカ死にかけ物語』河出書房新社)の訳者小澤身和子さんと青山ブックセンターでトーク。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら