(19)Brian Evenson says

Barbara Comyns, Who Was Changed and Who Was Dead (1954; Dorothy, a publishing project, 2010)

Ann Quin, Berg (1964; Dalkey Archive, 2001)

Marianne Fritz, The Weight of Things (1978; translated from the German by Adrian Nathan West, Dorothy, a publishing project, 2015)

Brian Evenson, Song for the Unraveling of the World (Coffee House Press, 2019)

著者: 柴田元幸

2017年に伊藤比呂美、小山田浩子、マシュー・シャープ、ブライアン・エヴンソンというメンバーで英語文芸誌Monkey Businessの刊行記念イベントをボストンとニューヨークでやり、特にブライアンと近年のアメリカ小説についてゆっくり話すことができた。彼は僕が読んでいる本はほぼ全部読んでいて(要するに僕の読んだ本の集合は、彼が読んだ本の集合のごく小さな部分集合である)、向こうは物足りなかったかもしれないが、こちらとしては自分が読んで得た感触を一つひとつ確かめることができて非常に嬉しかった。「ポール・ラファージはやっぱり第一作が依然一番いいと思う」とか、いちいち意見が合ったのはとても勇気づけられた。

というわけで、ブライアンがいいと言う本は僕もいいと思う確率が高いと思われる。なので今回は、「ブライアン・エヴンソンがいいと言う本」特集。

まずは1954年刊、イギリスの女性作家バーバラ・カミンズ(1907-1992)のWho Was Changed and Who Was Dead(誰が変わって、誰が死んだか)。これはエヴンソンが序文を書いているが、まずは作品自体の書き出しを――

The ducks swam through the drawing-room windows. The weight of the water had forced the windows open; so the ducks swam in. Round the room they sailed quacking their approval; then they sailed out again to explore the wonderful new world that had come in the night. Old Ives stood on the verandah steps beating his red bucket with a stick while he called to them, but today they ignored him and floated away white and shining towards the tennis court. Swans were there, their long necks excavating under the dark, muddy water. All around there was a wheezy creaking noise as the water soaked into unaccustomed places, and in the distance a roar and above it the shouts of men trying to rescue animals from the low-lying fields. A passing pig squealing, its short legs madly beating the water and tearing at its throat, which was red and bleeding, and a large flat-bottomed boat followed with men inside. The boat whirled round and round in the fierce current; but eventually the pig was saved, and squealed even louder. The children, Hattie and Dennis, watched the rescue from a bedroom window, and suddenly the sun came out very bright and strong and everywhere became silver. Old Ives below said, “It’s a bad thing for the sun to shine on a flood, it draws the dampness back to the sky.” The grandmother came and joined him, and they talked together in the verandah. There was a great smell of mud, and it was the first of June.

アヒルたちは居間の窓から泳いで入ってきた。水の重みで窓が開いてしまい、アヒルたちが入ってきたのだ。クワックワッと是認の声を上げながらアヒルたちは部屋の中を泳いで回り、それからまた外に出て、夜のうちに訪れた素晴らしい新たな世界を探索しに行った。アイヴズ爺さんはベランダの階段に立って棒で赤いバケツを叩きながらアヒルたちに呼びかけたが、今日に限って彼らは爺さんを無視し、白く輝く身でプカプカとテニスコートの方に流れていった。そこには白鳥たちがいて、長い首で暗い、泥で濁った水の中を掘っていた。水が不慣れな場所にしみ込むなか、ゼイゼイと喘ぐような、軋むような音がそこらじゅうで立ち、遠くの方で轟音が響き、それと重なって、低い野原から動物たちを救おうとする男たちの叫びが聞こえた。キーキー鳴く豚が通りがかり、短い脚でばしゃばしゃと狂おしく水を撥ね、赤く腫れて血も出ている自分の喉を搔きむしり、男たちが乗った大きな平底ボートが追っていた。激流に囚われてボートはくるくる回ったが、やがて豚は救出され、いっそう大声でキーキー鳴いた。子供たち――名はハティとデニス――は寝室の窓から救出劇を眺め、突然太陽がひどくまぶしく、力強く顔を出し、どこもかしこも銀色になった。階下でアイヴズ爺さんが「洪水に陽が出るのはいかん。湿気が空に吸い戻されちまうから」と言った。お祖母さんが出てきてアイヴズに仲間入りし、二人はベランダでお喋りを始めた。泥の強い臭いが漂っていて、いまは6月1日だった。

洪水の起きた村の情景が、いささか狂気じみたコミカルさで描かれていて、この調子で今後も抱腹絶倒のドタバタ劇がくり広げられるのかと思いきや、まあたしかにドタバタ感はずっと続くのだが、コミカルというだけではだんだん済まなくなってくる。洪水で溺死者が出て、村でその葬式が行なわれるあたりから話は一気に狂気じみてくる。引用の最後にも出てくるお祖母さんが葬式に行きたいと言い出し、彼女は村に足を踏み入れないと決めているので(なかなか変な人なのである)、息子とアイヴズ爺さんがボートを駆使しつつ彼女を運んでいく破目になる。

The weir was near the bridge, so the crowd was entertained with the spectacle of the two men wading into the water and mud and struggling to open it and drag the boat through. The churchyard sloped down to the river. Ebin had to carry his mother across the mud while Ives waded behind bearing his sadly wilted wreath. The ducks had fortunately been eluded. A number of people hurried to the bank and jeered and tittered as Ebin staggered under the old woman’s weight. Within a few weeks funerals were to become a common occurrence in that village; but at this time they were rather scarce and looked forward to eagerly.

水門は橋のそばにあったので、群衆は男二人が水の中に歩いて入り水門を開けようと苦闘しボートを引っぱり込む見世物を満喫した。教会の墓地は坂になって川までのびていた。エビンは母親を抱えて泥を越えねばならず、そのうしろでアイヴズが、みじめに萎れた花輪を掲げて水の中を歩いていった。アヒルたちは幸い逃れていた。何人かが土手に急ぎ、老女の重みでよろめくエビンに野次を飛ばし、あざ笑った。何週間かするとこの村では葬式は日常的な出来事になるが、いまはまだ稀であり、皆いそいそと楽しみに待った。

由々しい展開が段落の終わりの方でこのようにさらっと予告されたのち、原因不明の病気が村に蔓延しはじめ、人々が次々死んでいく。そのなかで、何とか幸福を摑もうとする若者たちも権力者のお祖母さんに妨げられ……と、陰鬱なゴシック小説になってもおかしくない展開なのだが、アヒルがプカプカ泳いでいた冒頭のコミカルさの余韻は依然残っていて、エヴンソンが序文で使った“dark pastoral”(暗い牧歌)という一見矛盾と思える形容句の意味がどんどん明らかになっていく。ブラックユーモアという言葉は垢じみてしまっているが、まさに本来、このような本に使うべきなのだろう。

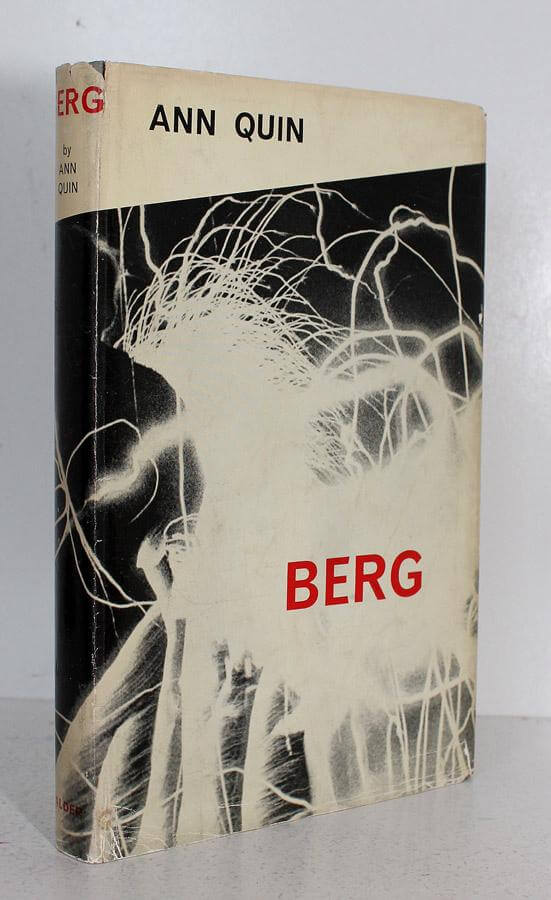

二冊目も、同じくイギリスの女性作家の作品である。アン・クイン(1936-1973)のBerg(1964)。エヴンソンはこの奇妙な小説と作者に、本コラム第1回で紹介した(そしてのち拙訳を『MONKEY』17号に全文掲載した)レイモンド・カーヴァー論(『レイモンド・カーヴァーの「愛について語るときに我々の語ること」』)の中で言及している。

There are the complex paths that fork in life, but for writers there are paths that fork with books. Sometimes a simple, almost random choice opens a field of possibilities. For instance, on a whim I pick up a book called Berg in a used bookstore on Tottenham Court Road, largely because I like the cover. It’s by an author I’ve never heard of, Ann Quin, and begins, “A man called Berg, who changed his name to Greb, came to a seaside town intending to kill his father . . .” The book does something with overlapping different levels of discourse that I’ve never seen before, and leads me as a writer to figure out how to do things that I’ve never done before. A year later I’ve read everything by Quin, and then I co-write an article about her, then I’m asked to write the introduction to the reissue of one of her books, and then, when I take a job at Brown University, I’m hired at the same time as poet Robert Creeley, and we strike up a friendship over the fact that he was a close friend of Quin’s.

人生には分岐点を伴う込み入った道があるが、作家にとっては本によって分岐する道がある。時には単純な、ほとんどランダムな選択が広大な可能性を拓いてくれる。たとえば私がロンドンにいて、トッテナム・コートロードの古本屋で、ふと『バーグ』という本を、表紙が気に入ったというのが主たる理由で手にとる。作者はアン・クイン、聞いたこともない名前で、本の書き出しは「バーグと呼ばれる、名をグレブに変えた男が、父親を殺すつもりで海辺の町を訪れ……」。そしてこの本は、いくつもの違った層の語りを、私が見たこともないやり方で重ねあわせていて、作家としての私は、自分がやったこともないことをどうやってやるのか思いを巡らすことになる。一年後、私はクインの書いたものをすべて読んでいて、知人とともに彼女をめぐる文章を共同で書き、やがて、彼女の著書の一冊が復刊されるとその序文の執筆を依頼される。それから私は、詩人のロバート・クリーリーと同時にブラウン大学に雇われ、彼がクインの親しい友人だったという事実が出発点となって我々は友人関係を築く。

こう言われたら、取り寄せて読んでみよう!という気になろうというものである。ブライアンが惹かれた表紙というのは、たぶん初版ハードカバーのそれだろう――

僕が入手したペーパーバックの表紙は、そこまでインパクトはないが、これはこれで悪くない――

まあ問題は中身。まず、エヴンソンが引用している「バーグと呼ばれる、名をグレブに変えた男が、父親を殺すつもりで海辺の町を訪れ……」という一節が巻頭の引用句のようにページの真ん中に据えられ、次ページは白紙、そして次のページから、普通に字の埋まったページが始まる。

Window blurred by out of season spray. Above the sea, overlooking the town, a body rolls upon a creaking bed: fish without fins, flat-headed, white-scaled, bound by a corridor room—dimensions rarely touched by the sun—Alistair Berg, hair-restorer, curled webbed toes, strung between heart and clock, nibbles in the half light, and laughter from the dance hall opposite. Shall I go there again, select another one? A dozen would hardly satisfy; consolation in masturbation, pornographic pictures hanging from branches of the brain. WANTED one downy, lighthearted singing bird to lay, and forget the rest. A week spent in an alien town, yet no further progress—the old man not even approached, and after all these years, the promises, plans, the imaginative pursuit as static as a dream of yesterday.

季節外れの飛沫で霞んだ窓。海より高く、町を見下ろして、一個の体がギシギシ軋むベッドの上で転がる。ひれのない魚、頭は平べったく、白いうろこがあって、廊下の部屋に仕切られ、めったに陽に触れられぬ空間たる廊下の部屋に束縛されたアリスター・バーグ、養毛剤販売人、丸まった合指症の足指、心臓と時計に両側から引っぱられて、薄明かりの中でもぞもぞ齧る、向かいのダンスホールからは笑い声。またあそこへ行って、別のを選ぶか? 一ダースでもまず満ち足りない、マスターベーションの慰め、脳味噌の枝からポルノっぽい絵が垂れている。求む ふかふかの快活な、同衾相手のウタドリ、あとはどうでもいい。知らない町で一週間過ごして、何の進歩もなし――父親にはまだ接近もしてないし、もう何年も経ったというのに、約束、計画、想像の追跡も昨日の夢みたいに動かない。

ううむ、これはなかなか手強い。が、よくわからない細部はあっても、読み進めるうちに、海辺の町のわびしい空気はしっかり伝わってくる。64年の刊行当時に出た書評で、この新人作家がフランスのヌーヴォー・ロマンの小説やヌーヴェル・ヴァーグの映画に影響を受けていることは確かだが(要するに、明快なストーリーで勝負するのではなく、心理の流れや視覚的細部が執拗に描写されるということだろう)、それが初めてしっかりイギリス的な雰囲気を醸し出している、という指摘があったが、まったく同感である。ものすごく知的な書き方だと思うが、イメージは濃密で、全然頭でっかちな感じはない(ちなみにこの海辺の町は、作者が生まれ育った町ブライトンがモデルになっているらしい。現在ブレイディみかこさんが住んでいらっしゃる町ですね)。

かつて自分と母親を捨てた父親を殺そうと、グレブと名のるバーグは、父が女と同棲しているアパートの隣に部屋を借り、父に接近し、女に接近し、相手が自分の息子だとはつゆ知らぬ父親からは妙に好感を持たれ、女からも言い寄られ……いろいろすったもんだの末にとうとう父を殺し……たはずなのだが次の章ではなぜかまた生き返っていたり、父の死体を巻いたはずの毛布を開いてみれば出てきたのは父が後生大事にしていた腹話術人形だったり……エヴンソンが「いくつもの違った層の語りを、私が見たこともないやり方で重ねあわせていて」と言っているのはどうやらこのあたりのことを指している。

この奇妙な「やり方」を支えているのは、何といっても一つひとつの「層」に備わっている妙に生々しい非現実感である。毛布で巻いた死体を駅の荷物預かり所に預けようとする場面や、父の大事な腹話術人形をごろつきたちが火にくべようとしていると必死の形相の父が飛んできて……といったあたり、ほとんど自分で見た夢のような生々しさがある。非常に個人的な話になってしまいますが、「これは絶対俺の英語力が足りないせいで何か読み違えているのだ」からだんだんと「いや、どうもこの読みでいいらしいぞ」と確信していった過程はなかなか得がたい体験でした。

いやーエヴンソンという人はほんとに変な本が好きだなあ、まあ僕も好きなんだけど、と感じ入りながら三冊目に突入。これも一冊目のWho Was Changed . . .と同じDorothy, a publishing projectという名の、女性作家の実験的な作品を支援する小出版社から刊行されている(ここはほかにマルグリット・デュラス、リオノーラ・キャリントン、このコラム第16回で紹介したジョアンナ・ウォルシュなどを出している)。オーストリアの女性作家マリアンネ・フリッツ(1948-2007)の1978年刊のドイツ語作品の英訳The Weight Of Things(物の重み、2015)。これにはエヴンソンの推薦文が表紙に載っている。“Starts out simply and gently and then wades into resonant darkness. A tiny, shattering masterpiece”(シンプルに、優しく始まり、やがて響き豊かな闇に入っていく。読む者を圧倒する、小さな傑作)。

例によって書き出しを――

WILHELMINE IS NOT BERTA

Of all the events of 1945, there was one Wilhelmine recalled with particularly painful clarity. Wilhelm had hung the necklace with the tiny Madonna around Berta’s neck, not hers. This although Berta’s belly clearly demonstrated that she, unlike Wilhelmine, was no longer a chaste young woman. For her own sake—and for Berta’s!—she ought to have spoken her mind. Maybe Berta had been good enough for Rudolf, but she certainly was never right for Wilhelm!ヴィルヘルミーネはベルタではない

1945年に起きたすべての出来事のうち、ヴィルヘルミーネがとりわけ痛ましい明瞭さで思い起こす出来事があった。ヴィルヘルムが、小さな聖母の付いたネックレスをベルタの首に掛けたのだ、ヴィルヘルミーネの首にではなく。ベルタの腹を見れば、彼女がもはや、ヴィルヘルミーネとは違って、もはや貞淑な乙女でないことは明らかなのに。ヴィルヘルミーネとしては、彼女自身のために――そしてベルタのためにも!――思ったことをはっきり口にすべきだった。まあもしかしてベルタは、ルドルフにはふさわしかったかもしれないけど、絶対ヴィルヘルムにはふさわしくないのだ!

四角関係を整理しておこう。ルドルフはベルタの婚約者であり、戦争に行っている。ルドルフとヴィルヘルムは戦友である。ルドルフは戦死し(というわけで四角関係はすぐに三角関係になる)、ヴィルヘルムはそのことを伝えにベルタの許を訪ねてくる。その場に居合わせたベルタの友ヴィルヘルミーネはどうやらヴィルヘルムに恋するが、ヴィルヘルムが選びとるのは彼女ではなく、戦友の婚約者だったベルタである。

だが物語はたちまち何十年か未来に飛び、いまやヴィルヘルムはヴィルヘルミーネと結婚していて、ベルタは何らかの病院に入っているらしい。夫ヴィルヘルムは“chauffeur and Come-hither-boy”(お抱え運転手兼使いっ走り)のメンタリティにどっぷり使っているし、妻ヴィルヘルミーネは何でも自分で仕切りたがるガミガミ屋だしで、夫婦の関係は何ともぎくしゃくしている。

やがて物語はフラッシュバックし、まだベルタがヴィルヘルムと結婚していた時期が描かれる。タイトルにもなっている「物の重み」から――つまりは現実の過酷さから――ベルタは子供二人を守ろうとするが、子供たちは冷たい目で無表情に母を見つめ、「お母さん頭おかしい」(“You’re not right in the head”)と言い捨てる。やがて、物の重みから子供を守る究極の手段として、ベルタは……同じオーストリアの、本の始めから終わりまで続くたったひとつの長い長い段落でブルジョワジー呪詛をえんえんくり広げる作家トーマス・ベルンハルトをいくぶん思わせる、おそろしく閉塞感の濃い強烈な文章である。

マリアンネ・フリッツはその後もオーストリアで作品を発表しつづけたが、英訳はまだこの薄い一冊しかない。どうやらほかの作品は翻訳不可能のようである。合計何千ページにも及ぶ、20世紀オーストリアの歴史を扱ったその連作は、込み入った図表などが組み込まれた非常に複雑な原稿だったようで(このへんは『物の重み』の背表紙に書いてあることの受け売りです)、出版社は彼女のタイプ原稿をそのまま本にするしかなかったとのこと。前衛的作品にありがちな話だが、時に激しい批判にもさらされたようである(酷評した人物の一人が、『物の重み』を読んで僕が似ていると思ったトーマス・ベルンハルト)。まあとにかく、比較的読みやすい(?)第一作が英訳されただけでも快挙と言うべきなのだろう。

というわけで、エヴンソン推薦の怪著3作を紹介したが、せっかくなので昨2019年に出たエヴンソン自身の最新作にも触れておこう。Song for the Unraveling of the World(世界の糸をほぐすための歌)と題した短篇集で、いままでもそういう傾向はあったが、ホラー、SF、ミステリーといった既成ジャンルの定型を利用し、そこに独特のひねりを加えた作品が今回は特に多い。特に印象に残ったのは、超低予算ドキュメンタリーを撮った映画監督が、撮影に使った部屋のルームトーン(その部屋固有の雑音、環境音)を撮り忘れたので、すでに人が住んでいるその家に忍び込んで録音しようと馬鹿馬鹿しい努力を重ねる“Room Tone”と、人間たちがやっているハロウィーンなるお祭りを悪霊とおぼしき姉妹が模倣しようとする奇怪千万な“Sisters”。ハロウィーンをめぐる小説というのはあんまり思いつかないが、これほど変てこなハロウィーン小説はまずないとほぼ確信できる奇怪さである。すでに翻訳して何度か朗読会で読みましたが、いつも皆さん啞然とします。

-

Barbara Comyns, Who Was Changed and Who Was Dead (1954; Dorothy, a publishing project, 2010)

-

Ann Quin, Berg (1964; Dalkey Archive, 2001)

-

Marianne Fritz, The Weight of Things (1978; translated from the German by Adrian Nathan West, Dorothy, a publishing project, 2015)

-

Brian Evenson, Song for the Unraveling of the World (Coffee House Press, 2019)

最新情報

2月29日(土)3時から西麻布のRainy Day Bookstore & Cafeで「MONKEY」20号刊行記念イベント。

「波」2月号にバリー・ユアグロー連載『オヤジギャグの華』第10回「ゾルゲは二度死ぬ」掲載。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら