「対談」一覧

-

-

- こころ

- ことば

- 対談

第1回 当事者の苦しみとは

2019年1月、『吃音 伝えられないもどかしさ』を上梓しました。この本は、吃音を持つ人の困難を、当事者としての私自身の経験を踏まえて書いたノンフィクションです。その……

-

-

- くらし

- 世の中のうごき

- 対談

第3回 ぐちゃぐちゃでもイギリスが「心配……

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 2019/6/21発売 金原 近頃、日本の若い人の政治離れがどんどん進んでいる印象があります。先ほどの中国系……

-

-

- くらし

- 世の中のうごき

- 対談

第2回 「他人の靴」を履くために

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 2019/6/21発売 金原 イギリスには日本と違って、シティズンシップ・エデュケーションやライフスキルズと……

-

-

- くらし

- 世の中のうごき

- 対談

第1回 度肝を抜かれた中学校のクリスマス……

金原 ブレイディさんにお会いするので、きのうセックス・ピストルズを久しぶりに聴いてきました。 ブレイディ あ、そうですか。対談に向けて気持ちを盛り上げて……(笑……

-

-

- 自然

- まなぶ

- 対談

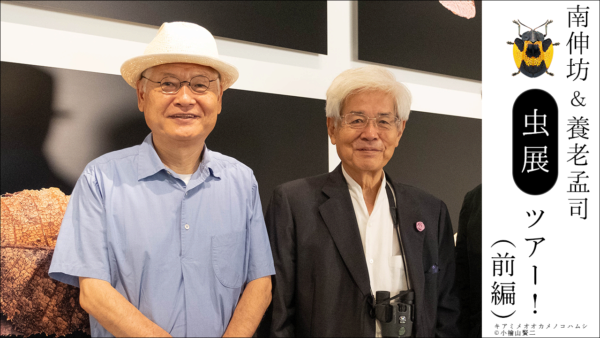

南伸坊&養老孟司の「虫展」ツアー!(前編……

養老:お呼び立てしてすみませんね。 南:いえ、喜んでやってきました~。 養老:ちょうど南さんの『私のイラストレーション史―1960-1980―』(亜紀書房)っていうのを読ん……

-

-

- こころ

- ことば

- 対談

第3回 俵屋宗達は匿名である

浅田 橋本さんが考える日本美術史のピークは、一つはいまの後白河法皇のあたり、もう一つは安土桃山時代から江戸時代の初期まででしょう。さらに強いて言えば、一番のピー……

-

-

- こころ

- ことば

- 対談

第2回 骨董屋の丁稚の手習い

浅田 そういえば橋本さんは大学時代、美術史の山根有三の研究室に居候的に押しかけていたんですって? 橋本 山根先生の美術史のゼミというのがあり、私、国文科で美術史……

-

-

- こころ

- ことば

- 対談

第1回 私の中に「奇」はない

浅田 お久しぶりです。二十五年くらい前に、『広告批評』が紀伊國屋ホールで開いたシンポジウムで、オブザーヴァーと称して隣どうしに座らされて以来ですよね。 橋本 あ……

-

-600x338.png)

-

- ことば

- 自然

- 対談

後篇 男性観をめぐる父子の葛藤

(前篇はこちら) 松家: ちょっと話は横道にそれますが、慶應大学の探検部が創部50周年ということで、昨日、そこに呼ばれて、星野道夫さんという自然写真家について話を……

-

-600x338.png)

-

- ことば

- 自然

- 対談

前篇 五感をひらく自然描写

松家: みなさん、こんにちは。これからここで一緒にお話しするパオロ・コニェッティさんの長篇小説『帰れない山』は、イタリアでは30万部以上も売れたというベストセラ……

-

-

- ことば

- 対談

(15)次の戯曲、次の小説へ[最終回]

松原俊太郎→滝口悠生 初稿、二稿、最終稿と読まれるのは大変だったのではないでしょうか、それに応じて、というわけではないと思いますが、異なる「文体」の入り混じったご……

-

-

- ことば

- 対談

(14)言葉の宛先

滝口悠生→松原俊太郎 公開に先立って送ってもらった「カオラマ」の最終稿を読んだ。部分部分に遡ったり、読みながらとったメモを見たり、およそ一年前に公開された第一稿を……

-

-

- ことば

- 対談

(13)人間の形

松原俊太郎→滝口悠生 地点の『グッド・バイ』は僕も京都で観ました。タイトルをよそ目に第二次大戦の戦前戦中戦後を生きて書いてきた太宰の声に焦点があてられていたのに対……

-

-

- 対談

- 文学

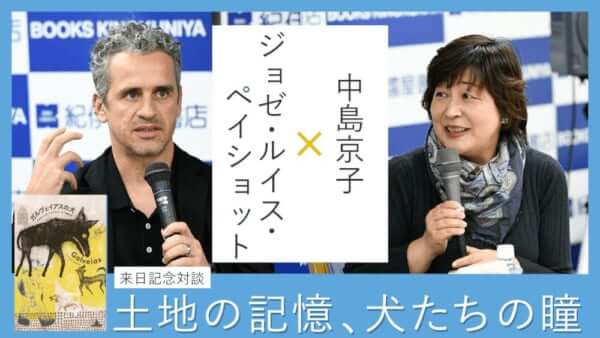

前篇 知らないのに、なつかしい場所

誰にでもある原風景 中島 ペイショットさんの『ガルヴェイアスの犬』、旅先で読ませていただいたんですが、ページを開くとピッとスイッチが入って、頭の中が一気……

-

-

- ことば

- 対談

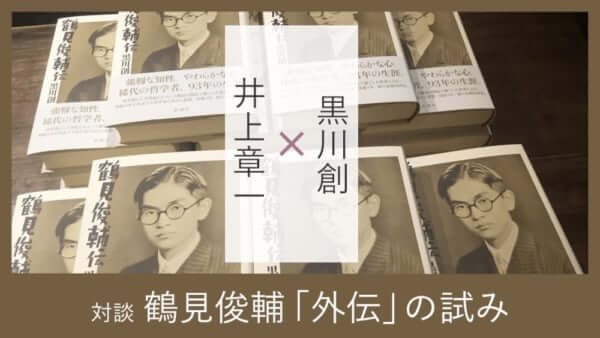

第3回 ラグビーの球を置いて

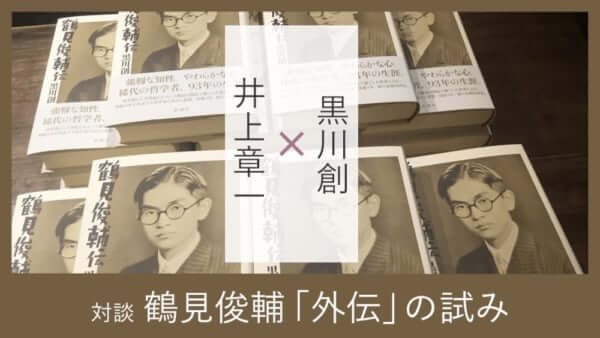

多田道太郎さんのこと 黒川 ベ平連でいうと、鶴見さんは東京のベ平連のいいだしっぺだから、そっちに責任意識があった。京都での定例デモなどでも、演説は飯沼二郎先生に……

-

-

- ことば

- 対談

第2回 桑原武夫、梅棹忠夫、梅原猛、そし……

日文研設立のころ 黒川 もう一つ覚えているのは、国際日本文化研究センター(以下、日文研)が1987年、京都に設立されるときの話です。 鶴見さんが「あるとき私の家に、……

-

-

- ことば

- 対談

(12)身体なき声

滝口悠生→松原俊太郎 年末に東京公演のあった地点×空間現代「グッド・バイ」を観ました。昨年の「山山」「忘れる日本人」を含め、これまでに観た地点の演劇とくらべて、劇……

-

-

- ことば

- 対談

(11)語りの中の場所と時間

松原俊太郎→滝口悠生 もうすぐ今年も終わりますね。3ヶ月アメリカに滞在して帰ってくれば、「凡庸なこと」も新鮮に感じられそうな気がしますが、その後いかがお過ごしです……

-

-

- ことば

- 対談

(10)ふたたび「声」について

滝口悠生→松原俊太郎 こんにちは。11月の半ばに日本に帰ってきました。自分でも驚くほどあっという間に日本の感覚が戻ってきてしまい、むしろアメリカにいた3か月がすでに……

-

-

- ことば

- 対談

(9)では戯曲は、誰に向かって書いている……

松原俊太郎→滝口悠生 お返事いただいて、日記における「読み手の不安定さ」とはどういうものなのか考えました。日記は、日付があり、その日に書き手が経験した出来事、感じ……

-

-

- ことば

- 対談

(8)日記は誰に向かって書いているのか?

滝口悠生→松原俊太郎 『新潮』の「アイオワ日記」お読みいただきありがとうございます。これを書いているいまは10月29日で、あっという間でアイオワ滞在も残り数日です。僕……

-

-

- ことば

- 対談

(7)演出をしない劇作家は珍しい?

松原俊太郎→滝口悠生 『カオラマ』お読みいただき、ありがとうございます。『カオラマ』は上演がないので、いつもと同じ書き方をすると、不満足感だけが残るということに初……

-

-

- ことば

- 対談

(6)会場で売っている上演台本

滝口悠生→松原俊太郎 「演劇計画Ⅱ」で公開された「カオラマ」の第二稿を読みました。第一稿の改稿というより、もうまったく別の戯曲ですね。このプロジェクトは創作される……

-

-

- ことば

- 対談

(5)投げられる石

松原俊太郎→滝口悠生 アメリカ生活に順応中ということでしたが、その後、いかがお過ごしでしょうか。 こちらは『カオラマ』第二稿を公開し、ようやく一息ついたところです……

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

「考える人」から生まれた本

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら